释明基法师,当代佛教界德高望重的僧人,以深厚的佛学造诣、严谨的修行态度和积极的弘法利生事业著称,法师早年亲近善知识,系统研习经律论,后长期致力于寺院建设、僧伽教育及文化传播,为佛教的现代传承与发展作出了重要贡献,以下为释明基法师的详细经历与弘法事业。

释明基法师简历

个人信息

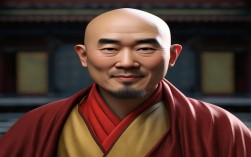

俗姓张,名明基,1965年出生于福建省福州市一个书香世家,自幼受家庭熏陶,喜爱传统文化,少年时期便对人生意义产生深刻思考,常阅佛经,萌生出家之志,1983年,于福州鼓山涌泉寺礼普雨老和尚剃度,法名明基,字慧照。

求学与参学阶段(1983-1995)

出家后,释明基法师先后于福建佛学院、中国佛学院深造,系统学习戒律、俱舍、中观、唯识等佛法经典,成绩优异,深受师长器重,1988年,受具足于江西云居山真如寺,依止一诚长老参学禅法,期间精进修持,坐破蒲团,深得禅法心要。

为求佛法真谛,法师先后参访国内名山大刹,亲近过虚云老和尚的法子本焕长老、佛源长老等大德,在禅、净、律、密诸宗均有涉猎,尤以禅宗与净土宗为修行根本,其间,曾于闽南佛学院任教,讲授《戒律学纲要》《楞严经》等课程,以深入浅出、契理契机的方式弘法,深受学僧欢迎。

寺院建设与管理(1995-2010)

1995年,释明基法师应信众邀请,出任福建莆田广化寺监院,面对寺院年久失修、僧众稀少的困境,他带领四众弟子修复殿堂、重塑佛像、完善制度,并创办广化寺佛经流通处,印行经典数十万册,利益广大信众,2000年,升任方丈,提出“以戒为根本,以禅为心要,以教为方便”的弘法理念,推动寺院僧伽教育规范化,设立广化寺佛学院,培养青年僧才百余人。

2005年起,法师兼任浙江宁波天童寺首座和尚,协助戒律严净、道风纯正的天童寺恢复丛林制度,参与组织“海峡两岸禅学交流”“世界佛教徒友谊会”等活动,促进佛教文化交流。

弘法利生事业(2010至今)

2010年后,释明基法师将弘法重心转向社会教育与慈善事业,提出“人间佛教”的现代实践理念,强调“佛法在世间,不离世间觉”,他定期举办“禅修营”“居士培训班”“青少年国学夏令营”等活动,面向社会大众传播正信佛法,累计参与人数逾万人次。

在慈善方面,法师发起“明基慈善基金”,资助贫困学生、帮扶孤寡老人、援建希望小学,并在福建、四川、云南等地开展“扶贫赈灾”活动,累计捐赠款物超千万元,他重视佛教文化传播,著有《禅与人生》《戒律与现代生活》《金刚经讲记》等书籍,并创办“明基佛学网”,通过音频、视频等形式弘法,影响力辐射海内外。

2015年,法师担任中国佛教协会常务理事、福建省佛教协会副会长,积极参与佛教事务管理,推动佛教与社会主义社会相适应,倡导“人间佛教”思想,强调佛教在净化人心、促进社会和谐中的积极作用。

修行特色与理念

释明基法师以“解行并重、定慧等持”为修行准则,主张“以戒为基,以禅为体,以慧为用”,他常说:“佛法不是消极避世,而是积极入世,要在日常生活中践行慈悲与智慧。”其弘法风格平实亲切,善于结合现代人的根机,用通俗易懂的语言阐释深奥的佛法义理,深受信众爱戴。

释明基法师关键经历年表

| 时间 | 主要经历 |

|---|---|

| 1965年 | 出生于福建福州,俗姓张 |

| 1983年 | 于福州鼓山涌泉寺出家,师从普雨老和尚 |

| 1988年 | 于江西云居山真如寺受具足戒,依止一诚长老参禅 |

| 1990-1995年 | 闽南佛学院任教,讲授《戒律学纲要》《楞严经》 |

| 1995年 | 出任福建莆田广化寺监院,启动寺院修复与教育工作 |

| 2000年 | 升任广化寺方丈,创办广化寺佛学院 |

| 2005年 | 兼任浙江宁波天童寺首座和尚,推动禅学交流 |

| 2010年至今 | 举办社会弘法活动,发起慈善基金,创办“明基佛学网” |

| 2015年至今 | 任中国佛教协会常务理事、福建省佛教协会副会长,推动佛教现代化传承 |

相关问答FAQs

问:释明基法师的弘法理念是什么?对现代学佛者有何指导意义?

答:释明基法师以“人间佛教”为核心弘法理念,强调“佛法不离世间觉”,主张将佛法智慧融入日常生活,在家庭、工作、社会中践行慈悲与利他,他认为,现代学佛者应先“调伏自心”,通过持戒、修定、发慧来净化烦恼,进而以积极的态度服务社会、利益众生,法师常开示:“学佛不是逃避现实,而是以佛法的智慧面对现实,在尽责中修行,在修行中尽责。”这一理念为现代人在快节奏的生活中提供了安身立命的精神指引,帮助学佛者建立正信、正行,实现内心的和谐与社会的安宁。

问:释明基法师在僧伽教育方面有哪些贡献?

答:释明基法师高度重视僧伽教育,认为“培养僧才是佛教传承的根本”,他在莆田广化寺创办佛学院,设立本科班、研究班,课程涵盖戒律、经论、禅修、外语等,旨在培养“解行并重、悲智双运”的现代僧才,法师亲自授课,编写教材,并邀请国内外高僧大德、专家学者讲学,形成了“学修一体化、丛林学院化”的教育模式,至今,广化寺佛学院已培养青年僧才百余人,其中多人成为各地寺院的中坚力量,为佛教的持续发展注入了新鲜血液,他还推动寺院与高校合作,开展佛学文化交流,促进佛教教育与现代学术的融合。