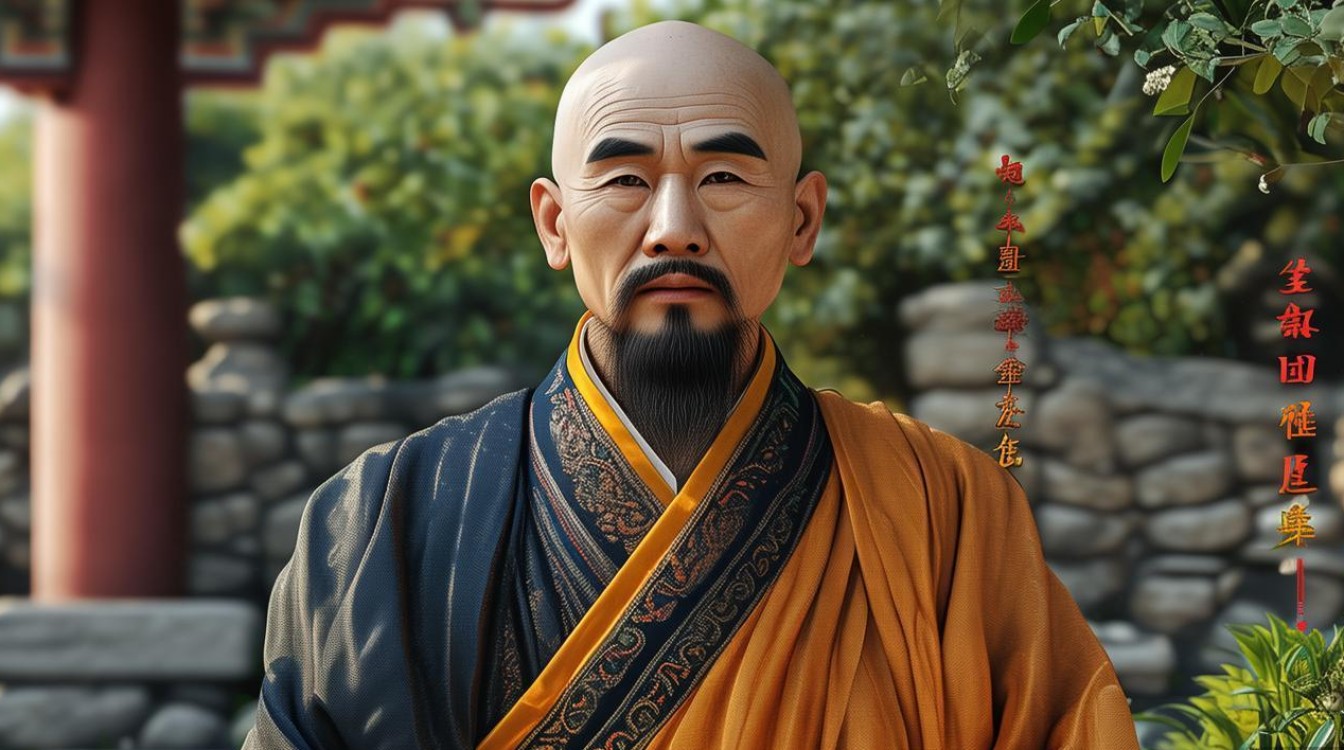

嘉善根宗法师,当代佛教界以实修利生著称的僧人,俗姓张,1980年生于浙江嘉善一个佛化家庭,自幼受祖母熏陶,常随礼佛,12岁于嘉善慈云寺依静慧法师剃度,20岁于杭州灵隐寺受具足足戒,后就读于中国佛学院,专研《华严经》与禅宗典籍,法师秉持“悲智双运,解行并重”的修行理念,不仅于经典教义有深研,更以慈悲济世为怀,在嘉善及周边地区弘法利生二十余载,成为连接传统佛教与现代社会的桥梁。

根宗法师的修行之路,以“持戒为基,禅观为要”,日常中,他严格遵循“日中一食,树下一宿”的头陀行,即便在寺院住持任内,仍坚持每日四时功课,凌晨三点半即起,诵经坐禅,未曾间断,他常开示信众:“修行不在形式,而在心念的专注与清净。”在禅修实践中,法师倡导“生活禅”,主张“搬柴运水无非是道,吃饭睡觉皆是修行”,将禅观融入日常,引导信众在忙碌生活中保持觉照,其禅修风格不拘一格,既重视止观的次第修持,也强调对“心性本净”的顿悟,常以“桶底脱”的公案启发学人,打破对“修行”的执着。

在弘法利生方面,根宗法师以“契理契机”为原则,兼顾不同根器众生的需求,他每年于慈云寺举办“华严法会”“禅七共修”,吸引海内外信众参与;针对现代人的焦虑与迷茫,开设“人生与佛法”系列讲座,将《金刚经》《心经》的智慧与现代心理学结合,用平实的语言阐释“诸法无我”“烦恼即菩提”的深义,讲座内容结集为《根宗法师开示录》,流通甚广,为适应时代发展,法师推动“互联网+弘法”,在寺院开设线上直播间,每周日晚直播讲经,累计听众超百万人次,让偏远地区信众也能亲近正法。

法师尤为注重社会慈善与公益践行,认为“佛法在世间,不离世间觉”,2015年,他发起成立“嘉善根宗慈善基金会”,聚焦扶贫、助学、医疗救助三大领域:每年资助嘉善县内200名困境学生,设立“根宗助学奖学金”;定期组织僧众及信众走访孤寡老人,提供生活物资与医疗服务;2020年新冠疫情期间,基金会捐赠物资价值超300万元,支援湖北及本地抗疫,法师常说:“慈善不是施舍,而是众生与我的一体心,在帮助他人时,正是消解我执、培植福报的机会。”

为传承佛教文化,根宗法师还致力于文化遗产保护与教育推广,2018年,他牵头修缮嘉善慈云寺清代大雄宝殿,采用“修旧如旧”的原则,保留古建筑风貌,并推动寺院成为“浙江省佛教文化教育基地”,定期举办青少年夏令营,通过书法、茶艺、经典诵读等活动,让年轻一代感受传统文化魅力,法师整理编纂《嘉善佛教史话》,系统梳理当地佛教发展脉络,为地域文化研究提供珍贵资料。

以下是根宗法师弘法历程中的重要节点:

| 时间 | 事件 | 内容/影响 |

|---|---|---|

| 1992年 | 于嘉善慈云寺剃度 | 依静慧法师,法号根宗 |

| 2008年 | 毕业于中国佛学院 | 获硕士学位,专研华严学与禅宗 |

| 2010年 | 慈云寺住持 | 推动寺院规范化管理,开启现代弘法模式 |

| 2015年 | 成立“根宗慈善基金会” | 确立制度化慈善体系,覆盖教育、医疗、扶贫 |

| 2018年 | 修缮慈云寺大雄宝殿 | 完成省级文保单位修缮,推动佛教文化传承 |

| 2020年 | 开启线上弘法平台 | 直播讲经、答疑,受众突破百万 |

根宗法师的修行与弘法,始终以“利他为归”,其“不重形式重实效,不尚空谈重践行”的风格,深受信众与社会各界尊重,他常说:“出家的使命,是做众生的桥梁,让他们通过佛法找到内心的安宁与力量。”法师仍住持慈云寺日常,晨钟暮鼓中,继续践行着“人间佛教”的理念,让佛法智慧在现代社会焕发生机。

FAQs

问:根宗法师提倡的“生活禅”具体如何实践?

答:根宗法师认为“生活禅”是将禅修融入日常,核心是“保持觉照”,吃饭时专注食物的味道与咀嚼,不分别好坏;工作时全神贯注,不执着结果;与人交往时心怀慈悲,不生嗔恨,他常举“洗碗禅”的例子:洗碗时只观照洗碗的动作,不思过去未来,在“一念不生”中体会当下清净心,这种修行方式无需刻意打坐,在行住坐卧中皆可修持,适合现代人快节奏的生活。

问:根宗慈善基金会的资金来源与运作方式是怎样的?

答:基金会资金主要来源于三部分:寺院常住划拨、信众自愿捐赠、社会企业赞助,运作上严格遵循“公开透明”原则,每季度在寺院官网及公众号公示收支明细,设立监事会监督资金使用,项目执行中,与当地政府、慈善机构合作,精准对接需求,如助学项目与教育局联动,医疗救助与医院对接,确保每一笔善款都能直达受助者,避免中间环节损耗,法师强调:“慈善不是功德箱里的数字,而是实实在在的帮助。”