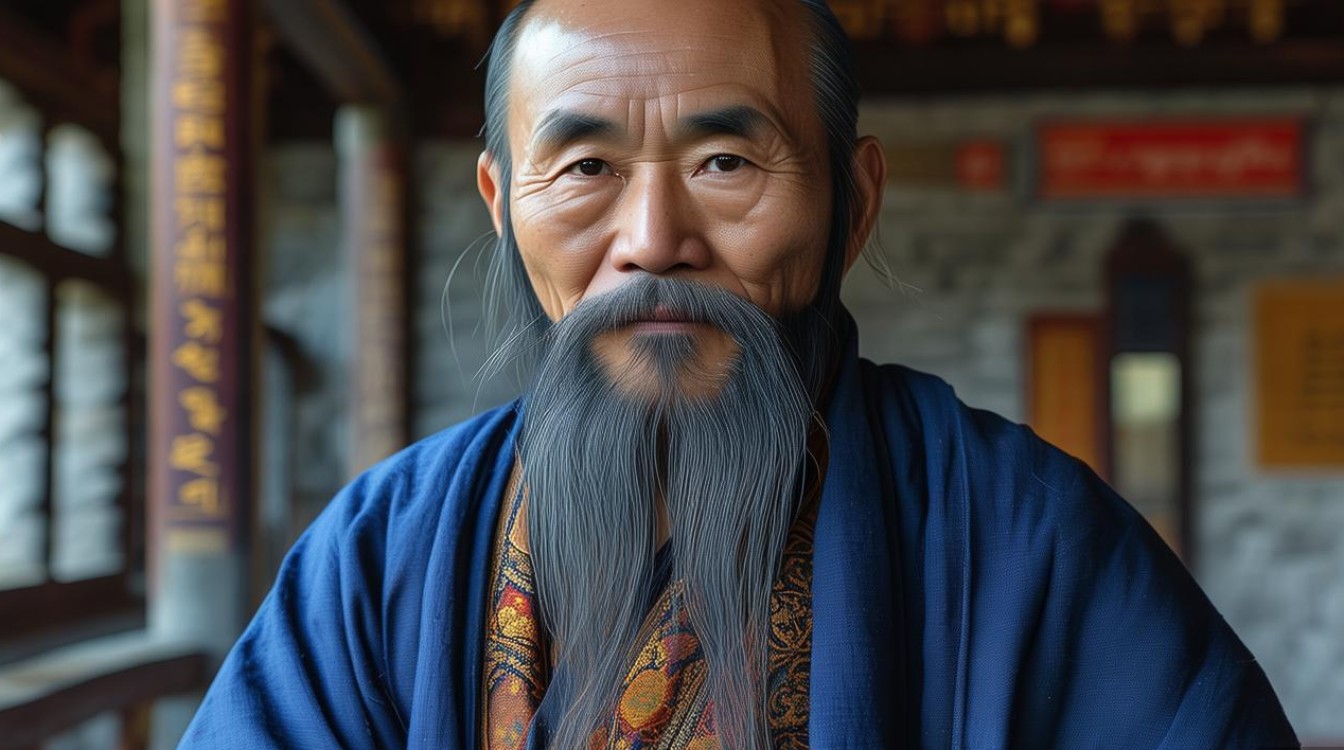

虚云法师是近代中国佛教史上极具影响力的禅宗泰斗,以其坚韧不拔的修行精神、深远的禅法智慧以及对佛教复兴的卓越贡献,被后世尊为“禅宗第一尊宿”,他俗名萧古岩,1840年出生于湖南湘乡,生而丧母,由庶母抚养长大,咸丰九年(1859年),虚云法师于福建鼓山涌泉寺出家,法名古岩,字德清,后因慕唐代禅师虚云之名,遂改名为虚云,他一生历经清朝、民国、新中国三个时期,享年120岁,其修行历程跨越近一个世纪,足迹遍布中国南北及东南亚各地,弘法不辍,度众无数。

虚云法师的修行生涯充满传奇色彩,他早年曾遍访名山古刹,参访善知识,于高旻寺打禅七时,因沸水溅手而茶杯落地,豁然开悟,悟得“杯子落地,一声响,打破虚空大地”,从此明心见性,此后,他隐居终南山、峨眉山等处苦修,在冰天雪地中冻而不僵,于饥寒交迫中定心参禅,展现了超乎常人的定力与毅力,近代以来,中国佛教因战乱与社会动荡而衰微,虚云法师以“为往圣继绝学”为己任,致力于恢复禅宗道场,先后重建或修复了南华寺、云门寺、云居山真如寺等六大名刹,这些道场至今仍是禅宗修学的中心,承载着传承佛法的重要使命。

在弘法思想上,虚云法师深契禅宗“不立文字,教外别传”之宗旨,同时也强调“禅净不二”的圆融理念,他认为禅与净皆是引导众生觉悟的法门,主张“禅者,净之禅;净者,禅之净”,鼓励修行者将禅定功夫与念佛求生净土相结合,以契入中道实相,他常说:“修行要在日常中用心,行住坐卧皆是禅,不一定要坐下来才算修行。”这种将禅法融入生活的智慧,使得深奥的禅法得以贴近普通信众,为现代修行者提供了切实可行的路径,虚云法师严持戒律,重视丛林清规的恢复,通过“农禅并重”的修行模式,使僧团既能自给自足,又能保持精进修行的道风,对近代佛教的复兴产生了深远影响。

虚云法师的著述虽不多,但其开示录《虚云和尚法汇》等文献,字字珠玑,蕴含着深刻的禅机与修行体验,被后学奉为圭臬,他一生培养了大量弟子,其中不少成为当代佛教的中坚力量,如净慧法师、佛源法师等,他们继承虚云法师的禅法思想,继续在国内外弘扬佛法,使虚云禅法得以绵延不绝,虚云法师以其一生的实践,诠释了“难行能行,难忍能忍”的大乘菩萨精神,他的生平事迹与禅法思想,至今仍是激励修行者坚定道心、追求觉悟的宝贵财富。

以下是虚云法师修行历程中的关键事件概览:

| 时间 | 关键事件 | 历史意义 |

|---|---|---|

| 1859年 | 于福建鼓山涌泉寺出家 | 正式步入佛门,开启修行生涯 |

| 1882年 | 朝礼五台山,途中历经磨难 | 展现决心与毅力,奠定修行根基 |

| 1893年 | 赴藏地参学,研习藏传佛教 | 促进汉藏佛教文化交流,拓宽视野 |

| 1934年 | 重建广东南华寺(六祖道场) | 恢复禅宗祖庭,传承曹溪正脉 |

| 1943年 | 重建江西云居山真如寺 | 树立“农禅并重”典范,影响后世丛林 |

| 1959年 | 圆寂于云居山真如寺,世寿120岁 | 一生修行圆满,留下无尽精神遗产 |

相关问答FAQs:

问:虚云法师的禅修方法对现代人有哪些启示?

答:虚云法师的禅修方法强调“平常心是道”,主张将修行融入日常生活,而非脱离生活刻意追求,他提倡“在生活中修行,在修行中生活”,例如行住坐卧皆可保持觉知,以“照顾话头”的方式参究心性,使心念不散乱,对现代人而言,这种禅修方法打破了“必须闭关才能修行”的误区,提供了在忙碌都市中保持内心安宁的路径,帮助人们应对焦虑、浮躁,培养专注与平和的心态,实现“工作即修行,生活即禅堂”的境界。

问:虚云法师为何强调“禅净不二”?这对当代佛教修行有何意义?

答:虚云法师强调“禅净不二”,是因为他认为禅宗的“明心见性”与净土宗的“念佛往生”皆是契入佛性的不同途径,本质并无矛盾,禅宗重自力悟道,净土宗重他力接引,二者结合可相辅相成:以禅定功夫净化内心,以念佛功夫培养信愿,既能避免禅宗可能流于空疏的弊端,也能防止净土宗执着于“他力”而忽略自修的偏颇,对当代佛教修行而言,“禅净不二”提供了圆融的修行思路,让不同根机的众生都能找到适合自己的法门,同时促进了佛教各宗派的和谐共融,增强了佛教适应现代社会的能力。