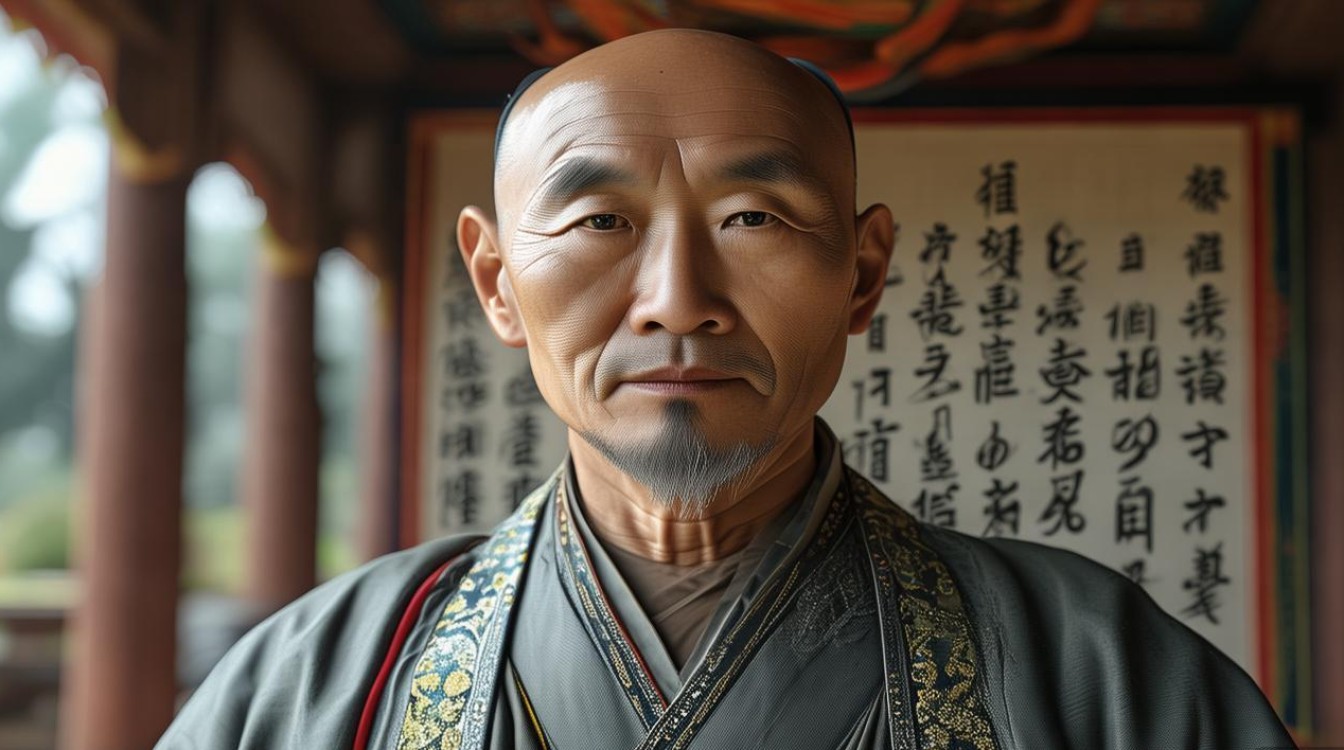

昌莲法师作为当代佛教界致力于人间佛教实践的重要代表,始终以“解行并重、悲智双运”为弘法宗旨,2018年是其弘法生涯中承前启后的关键一年,这一年,他不仅在教义阐释上深耕经典,更在社会服务、文化传承等领域推动佛教与现代社会的深度融合,通过一系列富有影响力的活动,展现了佛教智慧对当代人精神生活的指引价值。

在弘法利生方面,2018年昌莲法师以“般若智慧与现代生活”为主题,在全国多地举办巡回讲座,他结合《金刚经》《心经》等核心经典,用通俗易懂的语言阐释“应无所住而生其心”的深意,引导信众在忙碌的生活中保持内心的澄明,3月,他在某寺院举办的“春季禅修营”吸引了来自全国各地的200余名参与者,通过止观双修、过堂体验、答疑解惑等环节,让参与者亲身感受禅法对焦虑情绪的调适作用,法师特别强调:“佛教的智慧不是逃避现实,而是以更清醒的心态面对生活,在烦恼中修觉悟。”这种贴近生活的弘法风格,使许多原本对佛教陌生的年轻人也开始关注并参与其中。

教育培养是昌莲法师2018年工作的另一重心,他担任院长的佛学院在这一年完成了课程体系的优化升级,增设“佛教与现代心理学”“人间佛教与社会实践”等交叉学科课程,旨在培养既懂教义又具备社会服务能力的僧才,6月,他为佛学院学员开设《楞严经》精讲课程,历时三个月,逐句剖析“七处征心”“十番显见”等核心义理,强调“破妄显真”的修行需从观照自心开始,法师还推动佛学院与地方高校合作,开展“佛教文化进校园”活动,通过专题讲座、经典诵读、书法体验等形式,让青年学生感受传统文化的魅力,他常说:“僧教育是续佛慧命的根本,只有培养出有担当、有智慧的年轻僧人,佛教才能在时代中焕发新生。”

慈善公益是昌莲法师践行“人间佛教”理念的生动体现,2018年夏季,我国南方多地遭遇洪涝灾害,法师第一时间发起“救灾助学”行动,组织信众捐赠物资200余万元,并亲自带队深入灾区,为受灾群众送去食品、药品和临时住所,9月,他关注到偏远山区儿童的教育困境,在云南某贫困县捐资建设“昌莲希望小学”,并设立奖学金资助贫困学生,在法师看来,慈善不仅是物质上的帮扶,更是精神上的陪伴,他多次参与探访养老院和特殊教育学校,与老人、孩子们亲切交流,用佛法故事传递温暖与希望,有参与活动的志愿者回忆:“昌莲法师从不把自己当‘高僧’,他会蹲下来和孩子们说话,手把手教老人写名字,这种平等与慈悲深深感染了我们。”

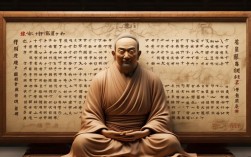

文化交流方面,2018年昌莲法师积极参与跨领域对话,推动佛教与现代文明的互鉴,10月,他受邀参加“中华文化与世界文明”国际论坛,以“佛教的和平思想与当代价值”为题发表演讲,提出“和而不同、美美与共”的文明观,强调佛教的慈悲理念对化解冲突、促进和谐的重要作用,12月,他策划的“佛教艺术展”在某美术馆开幕,通过展示敦煌壁画、佛教造像等文物,结合现代数字技术,让观众直观感受佛教艺术的历史底蕴与美学价值,法师在开幕式上说:“佛教艺术是信仰的载体,也是文化的桥梁,希望通过这样的展览,让更多人了解佛教文化对中华文明的贡献。”

以下为昌莲法师2018年重要弘法与公益活动简表:

| 时间 | 活动名称 | 地点 | 与意义 |

|---|---|---|---|

| 3月 | “春季禅修营” | 某寺院 | 止观双修、生活禅体验,缓解现代人焦虑情绪 |

| 6-8月 | 《楞严经》精讲课程 | 佛学院 | 优化僧才教育体系,深化经典义理学习 |

| 7月 | “救灾助学”行动 | 南方灾区 | 捐赠物资、实地救援,践行菩萨道精神 |

| 9月 | “昌莲希望小学”奠基仪式 | 云南某县 | 关注贫困地区教育,推动教育公平 |

| 10月 | “中华文化与世界文明”国际论坛 | 北京 | 跨文明对话,阐释佛教和平思想的当代价值 |

| 12月 | “佛教艺术展” | 某美术馆 | 展示佛教文化魅力,促进传统文化传承 |

昌莲法师2018年的工作,不仅巩固了佛教作为中华文化重要组成部分的地位,更让更多人看到佛教在解决当代社会问题中的积极作用,他以“人间佛教”为指引,将弘法、教育、慈善、文化有机结合,展现了佛教僧侣在新时代的责任与担当,正如他常说的:“佛法在世间,不离世间觉”,昌莲法师用一年的实践证明,佛教智慧不仅能滋养个人心灵,更能成为推动社会进步的温暖力量。

FAQs

Q1:昌莲法师2018年“般若智慧与现代生活”巡回讲座的核心思想是什么?

A1:该系列讲座以《金刚经》《心经》为根本,核心思想是“破除执着,觉悟人生”,昌莲法师指出,现代人常因对名利、得失的执着而产生焦虑与痛苦,而般若智慧的精髓在于“应无所住”——即不被固定观念束缚,以灵活、开放的心态面对生活,他强调,真正的智慧不是逃避现实,而是在工作、家庭、人际关系中保持觉知,将烦恼转化为修行的资粮,最终实现内心的自在与和谐。

Q2:昌莲法师在佛学院教育中为何强调“交叉学科”设置?

A2:昌莲法师认为,当代佛教面临的社会环境复杂多变,僧才不仅需要精通教义,还需具备心理学、社会学、现代管理学等跨学科知识,才能更好地弘法利生。“佛教与现代心理学”课程帮助僧侣理解当代人的心理困境,用佛法智慧提供疏导;“人间佛教与社会实践”课程则引导僧才将教义与慈善、教育等社会服务结合,真正实现“佛法生活化、生活佛法化”,这种教育模式旨在培养“解行并重、悲智双运”的现代僧伽,让佛教更好地适应时代需求。