心经作为佛教般若部核心经典,全文仅260字却涵盖无上智慧,其念诵传承自古便是修行者净化心灵、开启觉性的重要法门,在佛教传统中,法师作为三宝之一,不仅是心经教义的阐释者,更是念诵仪轨的守护者,其诵经声不仅是声音的传递,更是法义与悲心的载体。

心经全文采用玄奘法师译本,为汉传佛教通用版本:“观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄,舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是,舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减,是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,乃至无意识界,无无明,亦无无明尽,乃至无老死,亦无老死尽,无苦集灭道,无智亦无得,以无所得故,菩提萨埵,依般若波罗蜜多故,心无挂碍;无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅槃,三世诸佛,依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提,故知般若波罗蜜多,是大神咒,是大明咒,是无上咒,是无等等咒,能除一切苦,真实不虚,故说般若波罗蜜多咒,即说咒曰:揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。”

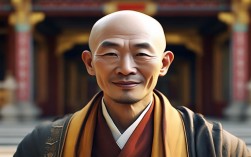

法师念诵心经时,需具备“信解行证”的底蕴,其诵经特点可概括为以下核心要素:

| 要素 | 说明 | 示例 |

|---|---|---|

| 发音准确 | 依循古音传承或方言传统,确保字音不谬,避免因读音偏差影响法义理解 | “般若”读bō rě,“波罗蜜多”读bō luó mì duō,“揭谛”读jiē dì |

| 节奏舒缓 | 念诵速度与经文义理契合,长咒短咒分明,缓急有度,便于听者摄心 | 开篇“观自在菩萨”四字顿挫,中间“色不异空”等句如宣流平稳,结尾咒语绵长 |

| 心念专注 | 法师念诵时不起杂念,以清净心传达法义,令经文成为心印 | 念至“照见五蕴皆空”时,心观空相,不散乱;念“度一切苦厄”时,悲心流露 |

| 仪轨如法 | 结合合掌、持咒等威仪,体现对法的恭敬,增强念诵的仪式感与摄受力 | 念诵前合掌问讯,咒语结尾时略作停顿,双手结印 |

法师念诵心经的意义,远不止于声音的艺术,更在于“以音说法”的智慧传承,心经核心义理在“空”,然“空”非“断灭”,而是“缘起性空”——“色不异空,空不异色”揭示了现象与本质的统一,法师通过多年修证,将抽象的“空”理融入诵经的声韵,如“心无挂碍”一句,以沉稳声调传递无执的境界,“究竟涅槃”则以渐弱收音引导听者趋向寂静,对修行者而言,法师念诵是“闻慧”的资粮,其声如清泉洗涤尘虑,帮助行者从“闻”入“思”,从“思”达“修”,最终达到“照见五蕴皆空”的实证。

不同传承的法师在念诵风格上各有特色:汉传佛教多采用“梵呗”形式,旋律悠远庄严,如虚云老法师的诵经声古朴苍劲;藏传佛教则结合金刚唱诵,气息深沉,能快速引生专注;南传佛教的念诵简朴直接,贴近巴利原典的韵律,无论何种风格,法师念诵的核心始终是“悲智双运”——以智慧契入空性,以悲心度化众生,令听者在音声之中,触碰到心经超越时空的究竟真理。

相关问答FAQs

问:普通人念诵心经是否必须跟随法师?

答:非必须,但法师指导能深化理解,心经虽篇幅短,但“五蕴皆空”“无智亦无得”等句需结合教义阐释,避免以凡夫心误解“空”为“虚无”,法师可纠正读音、解析义理,如“般若波罗蜜多”需理解为“到达智慧的彼岸”,而非字面直译,若条件所限,可依可靠音频念诵,初期重在至诚,每日坚持,待有基础再求深入。

问:不同法师的念诵版本差异大,该如何选择?

答:核心在“法尔如仪”,风格差异源于地域传承,非优劣之分,选择时可关注三点:一是传承清净,依止正规道场或有修证的法师;二是发音准确,符合古音或公认读法(如玄奘译本的固定读音);三是音调和缓,能令心安定,不必执着于风格,以能生恭敬心、助摄心念为要——如汉传梵呗适合静心思维,藏传唱诵适合快速入定,关键在是否与自己相应。