在佛教信仰中,菩萨是大乘佛教修行者的榜样,代表着慈悲、智慧与觉悟的精神,正统的菩萨如观音、文殊、普贤、地藏、弥勒等,均有经典依据和历史传承,信众恭敬礼拜本无可厚非,但需警惕的是,部分民间信仰或附佛外道中,存在一些不符合佛教正信、违背教义的“伪菩萨”形象,这些“菩萨”不仅不能拜,反而需要远离,以免误导修行、偏离正法,以下从类型、具体表现及原因等方面,详细说明哪些“菩萨”属于不能拜的范畴。

不能拜的“菩萨”类型及原因

| 类型 | 具体表现与例子 | 不能拜的原因 |

|---|---|---|

| 伪托菩萨名号的功利化神祇 | 如“赌博菩萨”“考试菩萨”“发财菩萨”等,将菩萨与世俗功利直接挂钩,宣称“拜了就能赢钱”“考试必过”。 | 违背菩萨“慈悲济世、度化众生”的根本精神,佛教强调因果,福报需从善业中积累,而非依赖“伪菩萨”的功利化加持,此类神祇实为将信仰工具化的迷信产物。 |

| 民间信仰混淆的外道神祇 | 部分地方将民间神明(如某些“狐仙”“黄仙”)或道教神祇(如未经佛教认可的“财神”)冠以“菩萨”名号,混淆正信。 | 佛教有明确的菩萨体系(如“八大菩萨”),外道神祇无佛教经典依据,拜此类“菩萨”易导致信仰混乱,违背佛教“三皈依”(皈依佛、法、僧)的根本原则。 |

| 附佛外道编造的“新菩萨” | 某些邪教或附佛外道头目,自称“转世菩萨”“当代菩萨”,编造伪经、设立邪法,吸引信众。 | 此类“菩萨”常违背佛教戒律(如五戒、十善),破坏佛教团结,甚至诱导信众从事非法活动,属于《楞严经》中警示的“天魔外道”,需坚决远离。 |

| 经典中警示的魔众化菩萨 | 如《楞严经》提到的“五十种阴魔”,其中魔众可能化现为“菩萨”形象,以神通、感应迷惑修行者,使其偏离正念。 | 此类“菩萨”看似慈悲,实则引导众生贪著神通、追求感应,忽视戒定慧的修行,最终导致“着魔”,违背佛教“以戒为师、以法为依”的核心教义。 |

拜菩萨的正确认知:超越形式,践行精神

拜菩萨的本质并非向“神明祈求”,而是以菩萨为榜样,学习其“无缘大慈、同体大悲”的精神,践行“布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧”的六度法门,拜观音菩萨,重点在培养“慈悲心”,学习其“寻声救苦”的担当;拜地藏菩萨,重在践行“孝道”与“度化众生”的愿力,若将拜菩萨理解为“交易”——用香火换取利益,不仅偏离了佛教正信,还可能陷入“功利化迷信”的误区。

佛教强调“心诚则灵”,但“诚”并非盲从,而是建立在正信基础上,对于任何“菩萨”形象,需以经典为依据(如《法华经》《华严经》等),若其教义违背三法印(诸行无常、诸法无我、涅槃寂静),或行为方式与佛教戒律相悖,则需警惕,切勿盲目礼拜。

相关问答FAQs

问题1:有人说“拜菩萨一定要去寺庙,在家拜没用”,对吗?

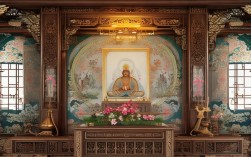

解答:这种说法不准确,佛教重视“心”而非“形式”,在家供奉如法的菩萨像(如木雕、画像、塑像),保持清净环境,每日恭敬礼拜、诵经、回向,同样能感应菩萨慈悲,但需注意:供奉的菩萨像应具有庄严相好,避免低俗、恶搞的形象;且应以修行为主,形式为辅,若只重供奉而不行善积德,则失去拜菩萨的意义,寺庙作为僧团修行和弘法的场所,具有特殊的加持力,但并非唯一拜菩萨的场所。

问题2:拜菩萨时可以许“发财”“升官”的愿吗?

解答:可以祈求,但不应作为核心目的,佛教承认因果,财富、地位等善果需通过布施、持戒等善业积累,拜菩萨时,若以“发财”“升官”为唯一目标,易生贪执,反而偏离菩萨“破除我执”的教导,正确的发愿应是“愿学菩萨精神,行菩萨道”,愿我财布施,利益众生”“愿我修忍辱,心不随境转”,当内心充满慈悲与智慧时,福报自然会增长,这才是拜菩萨的深层意义。