在佛教文化传播中,法师的形象往往承载着信众对佛法智慧的向往与修行榜样的敬仰,通念法师作为当代佛教界的重要弘法者,其相关图片不仅是记录弘法足迹的载体,更是传递慈悲与智慧的重要媒介,这些图片或展现法师于讲经台上的沉稳开示,或捕捉其在禅修中的专注神情,或记录其与信众亲切互动的温暖瞬间,每一帧都蕴含着深厚的佛教文化内涵与人文关怀。

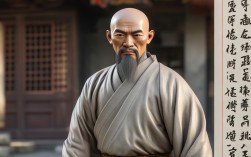

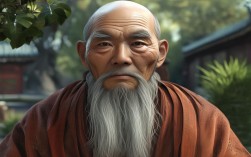

通念法师的图片在视觉呈现上具有鲜明的辨识度,从服饰来看,法师身着传统汉传佛教僧袍,颜色多为青灰色或褐色,款式简洁朴素,领口、袖口处的细节 stitching 体现了僧团的庄严与规整,这种不事华饰的装扮,恰如其分地展现了佛教“少欲知足”的核心教义,引导信众关注内在修行而非外在形式,在神态方面,法师的眼神尤为引人注目——或深邃平和,仿佛蕴含着洞察世事的智慧;或温润含笑,流露出对众生的慈悲包容,无论是面对讲经时的专注,还是与信众交流时的耐心,其面部表情始终传递着一种宁静的力量,这种力量源自法师对佛法的深刻体悟与长期的实修功底,也让观者在凝视图片时,能感受到一种心灵的安定与净化。

从场景分布来看,通念法师的图片大致可分为几类:弘法开示类、禅修实修类、寺院生活类及文化传承类,弘法开示类的图片多在寺院讲堂、法会现场拍摄,法师或端坐于讲经台,手持经书,以手势辅助阐释法义;或站立于信众之中,目光炯炯,言语间充满感染力,这类图片不仅记录了法师讲经说法的内容,更通过现场的氛围营造,让未亲临的信众也能感受到佛法的庄严与殊胜,禅修实修类的图片则多呈现于禅堂、静修中心等场所,法师或结跏趺坐,身姿挺拔如松,呼吸绵长;或经行于林间小径,步履轻缓,与自然融为一体,这类图片以“静”为特点,直观展现了佛教“戒定慧”三学中“定”的修行次第,为信众提供了禅修的参照,寺院生活类的图片捕捉了法师日常的修行细节,如早课诵经、过斋、洒扫庭院等,这些看似平凡的举动,实则践行着“人间佛教”的理念,让信众明白修行并非遥不可及,而是融入于生活的点滴之中,文化传承类的图片则多涉及法师参与佛教文化交流、书法创作等活动,法师挥毫书写“心经”“慈航”等字句,笔触遒劲有力,字里行间流露出的不仅是书法艺术的美感,更是对佛教文化的深刻理解与传承。

这些图片的传播,离不开现代媒介的支持,从寺院的官方网站、微信公众号,到佛教文化类APP、社交媒体平台,通念法师的弘法图片以多样化的形式触达不同群体,对于信众而言,这些图片是连接法缘的纽带——当在生活中遇到困惑时,看到法师慈悲的开示图片,或许能获得前行的力量;当对佛法产生兴趣时,通过禅修实修类的图片,能直观感受修行的氛围,对于非信众来说,法师平和的神态、庄严的仪态,以及图片中蕴含的文化元素,也成为了解佛教的一扇窗口,打破了对佛教的刻板印象,感受到佛教文化的智慧与温度。

值得注意的是,通念法师的图片并非单纯的“视觉符号”,而是其修行理念与弘法愿力的外在显现,法师曾开示:“佛法在世间,不离世间觉”,这一理念在其图片中得到了充分体现——无论是讲经弘法还是日常劳作,法师始终以“觉悟人生、奉献人生”为准则,将佛法的智慧融入现实生活,这种“入世”与“出世”的统一,让佛教文化不再是高高在上的教条,而是能够指导现实生活的智慧源泉,也让通念法师的图片更具现实意义与感召力。

| 图片类型 | 传递信息 | 常见场景 | |

|---|---|---|---|

| 弘法开示类 | 讲经说法、解答信众疑问 | 佛法的智慧与慈悲 | 寺院讲堂、法会现场 |

| 禅修实修类 | 打坐、经行、诵经等修行行为 | 定力的重要性与修行次第 | 禅堂、静修中心、山林自然 |

| 寺院生活类 | 早课、过斋、劳作等日常 | 修行融入生活的实践 | 寺院庭院、斋堂、藏经阁 |

| 文化传承类 | 书法创作、佛教文化交流 | 佛教文化的艺术性与延续性 | 文化活动、书法展、学术论坛 |

相关问答FAQs

Q1:通念法师的弘法图片是否可以自由转载使用?

A1:通念法师的弘法图片多由寺院官方或相关佛教文化机构拍摄,享有版权或使用权,若希望转载,建议先通过寺院官网、公众号等官方渠道联系相关负责人,说明用途(如个人学习、非营利性传播等),经许可后方可使用,商业用途或修改图片原貌的行为需严格避免,以尊重知识产权与佛教文化的庄严性。

Q2:通念法师的图片中,其手持的念珠或法器有何特殊含义?

A2:通念法师图片中常见的念珠(佛珠)是佛教修行的重要法器,一般由菩提子、水晶、木料等制成,数目多为108颗,象征断除108种烦恼,持念珠可以帮助修行者收摄身心,计数念诵佛号或咒语,达到专注、静心的目的,部分图片中出现的锡杖、木鱼等法器,也各有象征意义,如锡杖代表比丘的威仪与慈悲,木鱼则常用于诵经时调整节奏,提醒修行者“警昏惰、守精进”,这些法器的使用,既是佛教仪轨的体现,也蕴含着对修行次第的引导。