在佛教文化与中国民间信仰的交融中,“文殊道人”与“文殊菩萨”是两个常被提及却内涵迥异的概念,前者多见于道教或民间文学语境,后者则是佛教智慧菩萨的庄严化身,二者虽因“文殊”之名产生关联,却在宗教属性、文化内涵与信仰功能上存在本质区别。

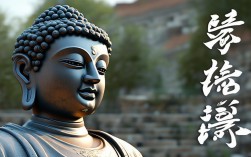

文殊菩萨:佛教智慧的圆满象征

文殊菩萨,全称“文殊师利菩萨”,梵名“Mañjuśrī”,意为“妙德”“吉祥”,是大乘佛教中代表“般若智慧”的根本菩萨,与普贤菩萨并称“文殊普贤”,为释迦牟尼佛的左胁侍,象征“智”,观音菩萨象征“悲”,地藏菩萨象征“愿”,共同构成佛教信仰的核心体系。

起源与经典依据

文殊菩萨的信仰最早可追溯至古印度佛教,在《华严经》《文殊师利般若经》《文殊师利涅槃经》等经典中均有详细记载。《华严经》将其描述为“诸佛之母”“诸佛之师”,曾于过去无量劫中从燃灯佛得受记莂,将于未来成佛,号“普见如来”,其核心地位源于“般若智慧”——非世俗之智,而是照见诸法实相、破除无明烦恼的究竟智慧,故称“大智文殊”。

形象与象征意义

汉传佛教中,文殊菩萨的标准形象为顶结五髻,骑青狮,持慧剑或经卷,五髻象征“五智”(法界体性智、大圆镜智、平等性智、妙观察智、成所作智),青狮代表智慧威猛,能摧毁一切烦恼;慧剑喻“智慧之剑”,能斩断众生的无明执着;经卷则代表十二部藏经,寓意智慧传承,藏传佛教中,文殊形象更为丰富,有“文殊身文殊语文殊意”三密相应之说,尤其受到宗喀巴大师的推崇,被视为格鲁派(黄教)的根本护法。

中国信仰与道场

文殊菩萨信仰自汉代传入中国后,与本土文化深度融合,形成四大佛教名山中的五台山道场,五台山相传为文殊菩萨显化说法的场所,现存显通寺、塔院寺等古刹,每年吸引无数信徒朝拜,尤其在唐代,文殊菩萨被皇家尊为“护国菩萨”,玄奘西行取经前曾祈愿“愿借文殊威神,早达西域”,民间将文殊菩萨视为学业、考试、决策的智慧护佑,学子常于考前祈拜,形成了“文殊开智慧”的信仰传统。

文殊道人:道教或民间文学中的融合形象

“文殊道人”一词并非道教正式神祇封号,更多见于民间传说、地方戏曲或文学创作,其形象往往是对佛教文殊菩萨的道教化改造,或是对“文殊”名称的借用,本质属于跨宗教文化融合的产物。

可能的来源与形象

在道教体系中,虽有“五方五老”等高位神祇,但并无“文殊道人”的明确记载,部分学者认为,这一形象可能源于两种文化融合:一是民间信仰中“三教合一”思潮的影响,将佛教文殊菩萨的“智慧”属性与道教的“道法自然”结合,塑造出兼具佛道特征的“文殊道人”;二是文学创作的演绎,如明清神魔小说《封神演义》中,有“文殊广法天尊”一角,为元始天尊座下十二金仙之一,曾助姜子牙破阵,封神为“天尊”,后被民间简称为“文殊道人”。

与文殊菩萨的本质区别

若以《封神演义》中的“文殊广法天尊”为例,其形象虽借用“文殊”之名,却完全是道教神仙体系中的角色:隶属阐教,拥有“捆仙绳”等法宝,战斗中体现道教“法术制敌”的思维,与佛教文殊菩萨“以智慧度众生”的根本宗旨截然不同,民间传说中的“文殊道人”有时被描绘为云游四方的修行者,或地方庙宇的俗家弟子,形象更贴近“道士”而非菩萨,缺乏佛教文殊的庄严性与宗教权威性。

文殊菩萨与文殊道人的关键区别

为更直观对比二者差异,可从以下维度归纳:

| 对比维度 | 文殊菩萨 | 文殊道人 |

|---|---|---|

| 宗教归属 | 佛教菩萨,释迦牟尼胁侍 | 道教或民间文学形象,无正统宗教地位 |

| 核心属性 | 般若智慧,破除无明,觉悟众生 | 法术神通或地方传说,多与“降妖除魔”相关 |

| 经典依据 | 《华严经》《文殊师利般若经》等佛经 | 《封神演义》等文学作品或地方传说 |

| 形象特征 | 顶结五髻,骑青狮,持慧剑/经卷 | 道士装扮,或文学中的仙人形象 |

| 信仰功能 | 求智慧、断烦恼、护持佛法 | 民间祈求平安、驱邪或文学中的辅助角色 |

相关问答FAQs

Q1:文殊菩萨和文殊道人是同一位神明吗?

A:不是,文殊菩萨是佛教中正式的菩萨,代表般若智慧,有经典依据和固定仪轨;而“文殊道人”多见于道教或民间文学,是对“文殊”名称的借用或融合形象,缺乏正统宗教内涵,二者在宗教体系、文化属性和信仰功能上完全不同。

Q2:为什么有些地方会将文殊菩萨称为“文殊道人”?

A:这主要源于民间“三教合一”的文化融合趋势,历史上,佛教与道教在传播中相互影响,部分民间信仰为贴近大众理解,将佛教菩萨的形象与道教术语结合,形成“文殊道人”的俗称;文学创作(如《封神演义》)中“文殊广法天尊”的形象,也可能导致大众对二者产生混淆,但需明确这是文学演绎,而非宗教正统。