36位菩萨图片是佛教艺术与信仰文化的重要载体,通过视觉形象将菩萨的慈悲愿力与智慧境界具象化,成为信众修行观想、文化传播与审美欣赏的重要媒介,这些图片并非随意组合,而是融合汉传、藏传佛教的信仰体系,涵盖不同职能、象征与地域艺术风格,共同构建出丰富而庄严的菩萨图像世界。

36位菩萨的来源与组成

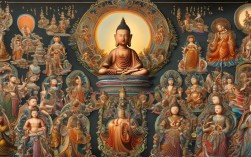

“36位菩萨”的提法并无单一经典明确界定,更多是民间信仰与宗教实践中形成的传统组合,通常以“悲智双运”“普度众生”为核心,选取佛教中最具代表性的菩萨形象,其组成可分为几类:一是核心菩萨,如观音、文殊、普贤、地藏四大菩萨,象征慈悲、智慧、行愿与救度;二是化身菩萨,如千手观音、如意轮观音、马头观音等,体现菩萨应化不同众生的无量愿力;三是护法与职能菩萨,如虚空藏(象征无尽宝藏)、金刚手(象征降伏烦恼)、除盖障(消除烦恼)、药上/药王(医药健康)等,满足信众不同祈愿;四是藏传佛教特色菩萨,如绿度母、白度母、金刚手菩萨等,展现汉藏佛教的融合,36之数暗合“六度圆满”(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧)与“六方”(东、西、南、北、上、下)的宇宙观,象征菩萨遍覆十方的悲心。

图片的艺术特征与文化内涵

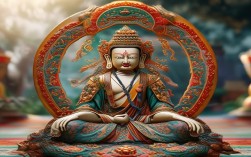

36位菩萨图片的艺术表现多元,材质涵盖唐卡、壁画、木雕、石刻、绘画等,风格因地域与流派而异,汉传佛教中,菩萨形象多贴近世俗审美,面容慈悲柔和,服饰华丽而不失庄重,如观音菩萨常头戴宝冠,身披天衣,手持净瓶柳枝,象征“大悲周遍”;文殊菩萨骑青狮,持慧剑,象征“大智照愚”;普贤菩萨骑白象,持如意,象征“大行愿力”,藏传佛教唐卡则更具神秘色彩,背景常绘佛国净土,菩萨形象多佩戴璎珞、法器,色彩浓烈(如绿度母的绿色象征生机与救度),细节繁复,如千手观音的千手千眼,象征“悲智无量,遍覆一切”。

法器与姿态是图片的核心象征:莲花象征清净无染,宝剑象征智慧断惑,净瓶象征甘露普施,金刚杵象征降伏外道,这些元素共同传递菩萨“上求佛道,下化众生”的精神,图片中的光背、祥云、莲花座等背景设计,不仅烘托神圣氛围,更暗喻菩萨超越烦恼的“清净法身”与“圆满报身”。

主要菩萨形象简表

| 名称 | 别称/化身 | 象征意义 | 常见形象特征 |

|---|---|---|---|

| 观音菩萨 | 观世音、光世音 | 大悲、救苦救难 | 手持净瓶柳枝,或千手千眼,或送子 |

| 文殊菩萨 | 文殊师利 | 大智、开悟 | 骑青狮,持慧剑或经卷 |

| 普贤菩萨 | 三曼多跋陀罗 | 大行、愿力 | 骑白象,持如意 |

| 地藏菩萨 | 大愿地藏 | 救度地狱众生 | 手持锡杖、明珠,或结定印 |

| 虚空藏菩萨 | 虚空库藏 | 无尽宝藏、智慧 | 手持莲花、宝珠,或结愿印 |

| 金刚手菩萨 | 秽迹金刚 | 降伏烦恼、护法 | 手持金刚杵,身呈忿怒相 |

| 绿度母 | 观音化身 | 慈悲、救度 | 绿色身,七眼,持莲花与乌巴拉花 |

| 药上菩萨 | 与药王并称 | 医药、健康 | 手持药草或宝瓶 |

相关问答FAQs

Q:36位菩萨的顺序是否有固定排列?

A:36位菩萨的顺序并无严格统一的标准,因地域、宗派或供奉场景而异,汉传寺院可能以四大菩萨为首,搭配观音化身与职能菩萨;藏传佛教则可能先出度母、金刚手等本尊,顺序更多体现“悲智为本、万法归一”的信仰逻辑,而非固定教义。

Q:为什么菩萨图片中手持法器不同?

A:菩萨手持法器是象征其愿力与功德的表达,文殊菩萨的慧剑“断烦恼、无明”,普贤菩萨的如意“满众生愿”,观音的净瓶“洒甘露除苦”,金刚手的金刚杵“降伏外道、护持正法”,不同法器对应菩萨的不同职能,帮助信众直观理解其精神内涵。