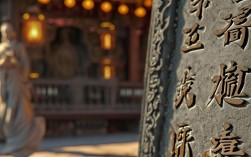

茅山,这座横跨江苏句容、金坛、溧阳三地的道教名山,自古便有“第一福地,第八洞天”的美誉,峰峦叠翠,宫观隐现,是道教上清派的发祥地,然而在这片兼具仙气与烟火的土地上,除了道教的传承,佛教文化亦有交融生长的土壤,据地方史料与信众口述记载,近现代以来,曾有一位在茅山地区弘法利生的佛教法师——慧圆法师,他以慈悲为怀,智慧为灯,将佛法的慈悲与茅山的山水人文相融,成为当地一段温暖的记忆。

慧圆法师的生平细节,因年代久远已难详述,但据年长信众回忆,他大约出生于清光绪末年(1900年代前后),自幼聪颖,少年时因家世变故,因缘际会于茅山某处寺院(一说为乾元观附近的小庙,一说为后期重建的宝华山隆昌寺下院)出家,法师未留下俗家姓名,法号“慧圆”,取“智慧圆融”之意,暗合茅山“道法自然”的哲思,他并未拘泥于某一宗派,而是广学三藏,尤重《法华经》《华严经》的圆融思想,常言:“道在平常心,法在生活处,茅山的云雾能遮山,遮不住真心;山间的流水能润物,润的是慈悲。”

青年时期的慧圆法师,曾游学江浙名刹,参访过天台国清寺、杭州灵隐寺的高僧,但他始终心系茅山,1920年代,茅山因战乱频繁,宫观寺院多有损毁,信众流离,法师见此景象,毅然回到茅山,发愿重整道场、接引众生,他并非只重佛教,而是以开放胸怀看待宗教和谐,据《茅山志补遗》记载,他曾与当地道教高士共商修复庙宇之事,甚至协助修复过三茅真君殿的偏殿,道长们感其诚,称他“虽着僧衣,却有道骨,心系苍生,不分门户”。

慧圆法师的弘法方式极具地方特色,他深知茅山民众既信奉道教神仙,亦对佛教的因果报应、慈悲济世之说有认同,便将佛法义理融入民间语言,用山歌、谚语、故事讲经,他讲“布施”时,不说“财布施、法布施、无畏布施”,而是举茅山采药人的例子:“采药人若只顾自己挖参,不顾幼苗生长,明年便无参可挖;若留几株,年年有收,这便是‘舍一得万报’。”他常在茅山的山道、茶亭、市集开示,无论道俗,皆可围坐听法,从不收取供养,只求信众“诸恶莫作,众善奉行”。

为解决当地贫苦民众的生活困难,法师还以寺院为基地,组织“茅山福田会”,他带领僧众和信众开垦荒地,种植水稻、蔬菜,养鸡喂猪,所得粮食除自给外,均分给孤寡老弱;冬季则熬制姜汤、缝制棉衣,在山口分发给过路的穷人和乞丐,据一位年过九旬的李姓老人回忆:“民国三十年(1941年)冬天,雪下得很大,我娘病得快死了,没米下锅,慧圆法师带着小沙弥,背着半袋米、一捆棉被送到我家,还给我娘熬了粥,说‘佛法不只在庙里,在锅里,在棉被里’。”这样的“人间佛教”实践,让佛法不再是经书上的文字,而成了温暖人心的力量。

在文化传承方面,慧圆法师重视教育与戒律,他曾在茅山一处废弃的道观旧址创办“茅山蒙学堂”,免费招收贫家子弟,亲自讲授《三字经》《百家姓》,也教诵《心经》《大悲咒》,强调“读书明理,持戒修身”,他常说:“孩子是茅山的根,根正才能苗壮,读儒书能明人伦,诵佛经能养慈悲,二者不悖。”他严格持戒,每日过午不食,夜晚只在禅座上小憩,数十年如一日,有信众见他补衲的僧衣打满补丁,欲赠新衣,他笑道:“茅山的风霜,是法衣的纹饰;众生的苦难,是修行的资粮。”

1940年代末,因时局动荡,慧圆法师逐渐隐居茅山深处的“积善峰”(今茅山景区内一无名山峰,后信众为纪念他,称“慧峰”),仍每日坐禅、耕作,偶尔有信众寻来,他便以茶待客,开示心性,1950年代初,法师预知时至,于一个清晨,面向西方,结跏趺坐而化,据当时在场采药的药农说,法师圆寂时,山中飘来异香,盘旋数日不散,峰顶的云霞呈现金色,如同佛光,僧众依其遗愿,将其简葬于积善峰下,未建塔祠,只立一石碑,刻“茅山慧圆法师之塔”,字迹朴拙,一如其人。

慧圆法师虽未留下著作,也未创立宗派,但他以一生的实践,诠释了“人间佛教”的真谛——佛法在世间,不离世间觉,他的精神如茅山的清泉,滋养了一代又一代信众;他的故事如山间的云雾,虽淡却绵长,成为茅山宗教文化中一道独特的风景。

慧圆法师生平年表(据地方文献与信众回忆整理)

| 时间段 | 主要事件 |

|---|---|

| 1900年代前后 | 出生于茅山附近乡村,少年因家变出家 |

| 1910-1920年代 | 游学江浙名刹,研习三藏,尤重《法华经》《华严经》 |

| 1920年代中后期 | 返回茅山,发愿修复道场,与道教人士共商庙宇修复事宜 |

| 1930-1940年代 | 组织“茅山福田会”,开荒种地、济贫扶困;创办“茅山蒙学堂”,推行教育与戒律 |

| 1940年代末 | 隐居积善峰,每日坐禅、耕作,偶尔接引信众 |

| 1950年代初 | 预知时至,结跏趺坐而化,葬于积善峰下 |

相关问答FAQs

Q1:慧圆法师作为佛教法师,为何会在以道教闻名的茅山弘法?

A:茅山虽为道教圣地,但历史上一直是儒释道三教交融之地,佛教传入中国后,与本土文化不断融合,尤其在江南地区,佛寺与道观相邻、信众共祭的现象并不罕见,慧圆法师选择在茅山弘法,一方面是因他早年出家于此,对当地有深厚感情;他秉持“佛法平等,慈悲普世”的理念,不因宗教门户之见而排斥道教,反而以开放心态与道教人士和谐共处,共同服务当地民众,这种包容精神,正是中华文化“和而不同”的体现。

Q2:慧圆法师的“人间佛教”实践对当代社会有何启示?

A:慧圆法师的“人间佛教”实践,核心在于将佛法与现实生活紧密结合,以慈悲心解决实际问题,以智慧心引导人心向善,这对当代社会的启示主要有三点:一是宗教不应脱离社会,而应关注民生,通过慈善、教育等方式服务大众;二是不同宗教、文化之间应相互尊重、包容共存,共同促进社会和谐;三是修行不在形式,而在日常——存好心、说好话、行好事,便是最好的修行,在快节奏的现代生活中,法师“生活即修行”的理念,提醒人们回归本心,在平凡中践行慈悲与智慧。