虚云法师作为近代禅宗泰斗,其修行体系虽以禅门心要为根本,却对净土念佛法门深有契悟,尤其提倡“禅净不二”的念佛方法,他的念佛法门并非简单的持名诵念,而是将禅宗观心功夫与净土持名相结合,以“心念耳闻”为核心,强调“念而无念、无念而念”的境界,旨在通过念佛一法,契入自性弥陀、唯心净土,以下从核心宗旨、具体方法、修行要点及注意事项等方面,详细阐述虚云法师的念佛方法。

虚云法师念佛方法的核心宗旨

虚云法师认为,念佛的根本目的是“明心见性”,而非仅仅追求往生西方的表象利益,他在开示中常言:“念佛贵于专一,专一则心不散乱,心不散乱则自性现前。”其念佛方法以“发愿”为前提,以“摄心”为手段,以“见性”为目标,将净土的“信愿行”与禅宗的“定慧等持”融为一体,具体而言,通过专注念佛,收摄散乱心,久而久之,心与佛号相应,便能体悟“能念之心所念之佛,皆不离自性”的真理,达到“即念即佛、即佛即念”的禅净圆融境界。

虚云法师念佛方法的具体步骤

虚云法师的念佛方法可概括为“摄心为要、心念耳闻、念而无念”,具体修行时需结合“调身、调息、调心”三要素,以下是详细步骤及要点:

前期准备:调身与发愿

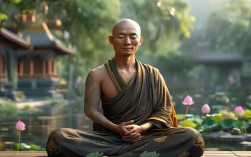

- 调身:选择安静、通风的场所,可结跏趺坐(散盘、单盘、双盘皆可),保持脊柱正直,肩放松,下颌微收,舌尖轻抵上颚,双手结定印(左手掌心向上,右手掌心向下,轻放于左腿上),若无法盘坐,可端坐椅上,双脚自然落地,膝盖与肩同宽,全身放松,避免僵硬。

- 发愿:念佛前需至诚发愿,虚云法师强调:“念佛须先发菩提心,愿生净土,更愿度尽众生,同生净土。”发愿能坚定修行方向,使念佛时有动力,不生退转。

念佛方法:心念耳闻,专注一境

虚云法师最提倡“心念耳闻”的念佛方式,此法结合了禅宗“返闻闻自性”的观照功夫与净土“持名念佛”的方便法门,具体操作如下:

| 步骤 | 要点 | 说明 |

|---|---|---|

| 持名念佛 | 出声或默念 | 初学者宜出声念佛,以声摄心,念“南无阿弥陀佛”(六字或四字皆可),声音宜低沉缓和,自己能清晰听见即可;纯熟后可转为默念,心中持名,嘴唇微动而不出声。 |

| 心念耳闻 | 耳根返闻,心随声转 | 念佛时,耳朵专注听自己念佛的声音(出声则听声,默念则听心中之声),心不随外境走,不分析、不评判,只管“听”念佛声,虚云法师言:“念佛时,心口念,耳朵听,眼睛看佛(或观想佛像),意根不散,则杂念自息。” |

| 念而无念 | 不执着念相,不排斥妄念 | 当念佛念到纯熟,心中只有佛号,没有“我在念佛”的分别心,也没有“杂念来了”的排斥心,如“虚空含万象,不着一物相”,若有妄念生起,不跟随、不懊恼,只管继续“听”佛号,妄念自会消散。 |

| 动中念佛 | 行住坐卧皆念佛 | 将念佛融入日常生活:行路时,心念“南无阿弥陀佛”与脚步配合;工作时,专注当下,心中持名不辍;静坐时,按上述方法专修,虚云法师说:“修行人须于动中用功,若静坐时能念,动中便念不得,则非究竟。” |

修行要点:放下执着,保持平常心

- 不求感应:虚云法师反复告诫,念佛不可追求“见佛、见光、瑞相”等感应,若执着于此,易生魔障,他说:“念佛贵在老实,有求皆苦,无求乃乐。”感应是修行副产品,不求自得,求则着相。

- 不急不缓:念佛贵在持之以恒,不可因短期内无成效而急躁,也不可因懈怠而荒废,每日固定时间(如清晨、睡前)专修,哪怕一刻钟,长期坚持,自见功夫。

- 禅净双修:虚云法师主张“禅即净,净即禅”,念佛时可参“念佛是谁”的话头,使持名与参禅结合,念佛时心中疑情:“念佛的是谁?”能念之心与所念之佛互观互照,更易契入自性。

修行中的常见误区与对治

虚云法师指出,念佛人易陷入两种误区:一是“口念心不行”,口中念佛,心却攀缘外境,如“小念诵”;二是“执着妄念”,认为妄念是障碍,拼命断除,反而增长烦恼,对治方法:前者需加强“心念耳闻”,以专注力收摄身心;后者需明白“妄念自性空”,不随念转,只管听佛号,如“虚空浮云,自来自去,不碍虚空”。

虚云法师的念佛方法,以“心念耳闻”为枢要,以“明心见性”为归宿,将净土的易行与禅宗的深观融为一体,无论根机利钝,皆可依之修行,其核心在于“专一”与“放下”:专一则功夫得力,放下则心境洒脱,正如虚云法师所言:“万法归一,一归何处?念佛念到念无可念,心无可心,即是归处。”通过长期坚持,定能心佛相应,现生安祥,临往生时,自在往生。

相关问答FAQs

问:念佛时杂念纷飞,总是无法专注,怎么办?

答:杂念是凡夫心的常态,不必排斥或焦虑,虚云法师开示:“杂念起时,只管听它起,不理它,也不跟它跑,只管一句佛号念下去,念得清清楚楚,听得明明白白,杂念自然就化掉了。”可加强“心念耳闻”,将注意力集中在念佛声上,声音能摄心,心随声转,杂念自然减少,每日坚持静修,培养定力,久而久之,自能专注。

问:如何判断自己的念佛功夫是否得力?

答:虚云法师认为,念佛功夫得力与否,不在“念多念少”,而在“心与佛号相应”的境界,具体表现有三:一是“不费力”,念佛时心自然安住,无需刻意摄念;二是“不颠倒”,遇事能保持正念,不随烦恼转;三是“平常心”,日常生活中内心清净,无挂碍,无恐怖,若能于行住坐卧中保持念佛的专注,遇顺逆境界不生分别,即是功夫得力的表现。