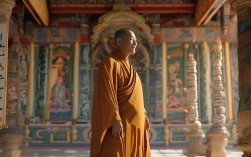

南无慧能大师菩萨,是佛教禅宗第六代祖师,被后世尊为“东方圣人”,其思想深刻影响了中国佛教乃至东方文化。“南无”意为皈依、敬礼,“菩萨”则是对其以慈悲智慧度化众生、践行菩提大道的至高尊称,慧能大师以不立文字、直指人心的禅风,打破了对经典和仪式的执着,使禅宗真正中国化,成为最具生命力的佛教宗派之一,他的生平与思想,不仅是一部修行者的传奇,更是一面映照人心本性的明镜。

生平:从樵夫到祖师的传奇之路

慧能大师(638-713年),俗姓卢,出生于新州(今广东新兴)一个贫苦家庭,幼年丧父,以砍柴卖柴为生,未曾读书识字,一日,他听人诵读《金刚经》“应无所住而生其心”一句,心生感悟,遂辞别母亲,前往黄梅(今湖北黄梅)拜谒五祖弘忍禅师,初到寺院,弘忍见他根基不凡,便安排他舂米踏碓,在劳作中修行,八个月后,五祖欲传衣钵,命弟子各作一偈以表心境,神秀上座偈曰:“身是菩提树,心如明镜台;时时勤拂拭,勿使惹尘埃。”慧能听后,请人代笔写下:“菩提本无树,明镜亦非台;本来无一物,何处惹尘埃?”此偈直指心性本空、不生不灭的境界,深得五祖认可,夜间秘密为其讲授《金刚经》,至“应无所住而生其心”时,慧能言下大悟,五祖遂将衣钵传予他,成为禅宗六祖。

为避人追夺,慧能大师隐居猎人队中15年,以“吃肉边菜”的方式随缘度日,直至唐仪凤元年(676年),他到广州法性寺(今光孝寺),恰逢僧人因风幡动而争论“风动”还是“幡动”,慧能言:“非风动,非幡动,仁者心动。”一语惊四座,住持印宗法师为其剃度,后又在韶关曹溪宝林寺(今南华禅寺)弘法三十余年,开创禅宗“南宗”,与神秀的“北宗”形成“南顿北渐”的格局,最终使南宗成为禅宗正统。

思想核心:直指人心,见性成佛

慧能大师的思想以“心性论”为基础,强调“即心即佛”,认为众生本具的佛性与诸佛无二,只因执着外境、迷失本性,故需通过修行觉悟自心,其核心思想可概括为“无相、无念、无住”三学,以及“顿悟成佛”的修行法门。

(一)心性本净,即心即佛

慧能大师提出“菩提自性,本来清净;但用此心,直了成佛”,认为每个人的自心就是佛性,本自具足,不假外求,所谓“佛”,并非外在的神明,而是对自己本性的觉悟,他在《坛经》中说:“心平何劳持戒?行直何用修禅?”只要心性清净、行为正直,当下即是佛,这种思想打破了修行必须“累世修行”“渐次悟道”的传统观念,为普通人提供了直指解脱的可能。

(二)无相、无念、无住:修行三要

- 无相:不执着于一切表象,无论是善是恶、是美是丑,皆不分别执着,慧能大师说:“若见一切法,心不染着,是为无相。”修行者应超越二元对立,以“无相”之心观照万物,方能不被外境所转。

- 无念:不执着于妄念,并非“无念”而是“正念”,即念念在佛性,不随妄念流转,他强调“于诸法上,念念不住,即无缚也”,若能保持“无念”,则心体清净,烦恼自消。

- 无住:不执着于任何境界,包括“无相”“无念”本身,慧能大师说:“无住者,为人本性,念念不住。”心应如流水,随缘而不执着,方能契入中道。

(三)顿悟成佛:教外别传,不立文字

慧能大师主张“顿悟”,认为“迷闻经累劫,悟则刹那间”,众生与佛的差别只在“迷”与“悟”之间,一旦觉悟本性,当下即可成佛,这种顿悟并非逻辑思辨,而是通过“般若智慧”对心性的直接契证,他强调“不立文字,教外别传”,认为文字只是指月之指,而非月亮本身,真正的佛法需通过心心相印传递,但他并非否定文字,而是反对执着文字,主张“以心传心,以心印心”。

以下表格概括了慧能大师核心思想的关键要点:

| 思想维度 | 实践方法 | |

|---|---|---|

| 心性论 | 菩提自性,本来清净;即心即佛,众生平等 | 明心见性,返观自心 |

| 修行三要 | 无相(不执着表象)、无念(不随妄念流转)、无住(不执着境界) | 随缘不变,不变随缘 |

| 顿悟法门 | 迷即众生,悟即佛;刹那顿悟,不假渐修 | 直指人心,见性成佛 |

| 文字观 | 不立文字,教外别传;文字为筏,非为彼岸 | 借文字悟道,不执着文字 |

贡献与影响:禅宗中国化的里程碑

慧能大师的贡献,不仅在于传承禅法,更在于将印度佛教与中国文化深度融合,使禅宗真正成为“中国化”的佛教宗派。

- 推动禅宗普及化:他反对繁琐的宗教仪式和经院哲学,主张“平常心是道”,将修行融入日常生活,强调“担水砍柴,无非妙道”,使禅法从士大夫阶层走向普通民众,成为大众的精神信仰。

- 确立南宗正统:通过“顿悟”思想与神秀“渐悟”的论辩,南宗最终成为禅宗主流,后分化为临济、沩仰、曹洞、云门、法眼五家,形成“一花开五叶”的繁荣局面,影响遍及东亚。

- 留下《坛经》:慧能大师的言行由弟子法海整理成《六祖坛经》,是中国佛教唯一被尊称为“经”的著作,其中蕴含的智慧成为禅宗的核心经典,也是中国传统文化的重要瑰宝。

为何称“菩萨”?

慧能大师虽被尊为“祖师”,但后世常以“菩萨”称之,源于其大乘菩萨道的践行精神,菩萨“上求佛道,下化众生”,慧能大师一生以慈悲心度化众生:他隐居猎人队时,以“吃肉边菜”的方式随缘教化;在曹溪弘法时,无论贫富贵贱,皆平等接引;其“顿悟”思想更是为无数众生指明了解脱之路,体现了“无缘大慈,同体大悲”的菩萨情怀,他以自身证悟证明“众生皆可成佛”,这正是菩萨“度尽众生,方证菩提”的生动写照。

相关问答FAQs

Q1:慧能大师作为不识字的樵夫,如何能成为禅宗祖师?

A:慧能大师虽不识字,但具备“般若智慧”与“善根福德”,他在砍柴时听《金刚经》便能开悟,拜师后以舂米等劳作修行,正是“行住坐卧,皆是修行”的体现,禅宗强调“心性本具”,不在于文字多寡,而在于能否“直指人心”,慧能大师的“无相”“无念”“无住”之心,以及对“应无所住而生其心”的契悟,使其超越文字束缚,直接证悟本性,这正是禅宗“教外别传”的核心。

Q2:普通人如何学习慧能大师的“顿悟”思想?

A:慧能大师的“顿悟”并非“一蹴而就”的投机,而是建立在“明心见性”的基础上,普通人可以从“无相、无念、无住”入手:在日常生活中,练习不执着于事物的表象(无相),不被妄念牵着走(无念),保持心念的流动与自在(无住),需通过“观照自心”,觉察起心动念,逐渐认识到“心”的本体清净无染,当放下对“悟”的执着,回归当下,便是“顿悟”的开始,正如慧能所言:“佛法在世间,不离世间觉;离世觅菩提,恰如求兔角。”