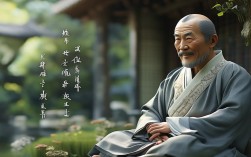

衍阳法师的开悟,是其在漫长修行生涯中历经磨砺、深入经藏、实修实证后的生命升华,其过程与境界不仅印证了佛教“明心见性”的核心要义,也为当代修行者提供了宝贵的参照,法师俗家姓李,生于江南书香门第,自幼聪慧,尤喜佛典,青年时因目睹世间疾苦,萌生出家之志,二十岁依止某禅宗大德剃度,法号衍阳,其修行之路并非一帆风顺,而是经历了“解行并进、疑情破参、心境朗照”三个阶段,最终在某个寻常的春日午后,于禅堂打坐时豁然开朗,证得“本来面目”。

开悟前的修行:解行并进,疑情日笃

衍阳法师出家初期,严格遵循“教观双运”的修学路径,白天研习经论,从《阿含经》的四圣谛、十二因缘,到《楞严经》的“七大圆通”,再到《坛经》的“直指人心”,无不深入细究;夜晚则精进修禅,每日坐香四支,兼及行香、礼佛,以“念佛是谁”的话头为参究核心,他常告诫弟子:“解悟如画饼充饥,须有实修方能得力。”尽管经典读得通透,功夫下得殷切,法师内心却始终横亘着一重“疑情”——“经云‘一切众生皆有佛性’,为何我仍妄念纷飞?所谓‘明心见性’,究竟是怎样的一种境界?”

这种疑情并非对佛法的怀疑,而是对“亲证实相”的渴望,为破此疑,他曾三藏礼祖庭,参访高僧大德,某次在云居山真如禅寺参加禅七,第七日晚间,香板喝响的刹那,他忽觉“能观之心”与“所观之境”一时脱落,身心如虚空般朗然,但仅维持一瞬,妄念复起,师父说这是“光影门头”,尚未到家,此后三年,法师更加精进,甚至于寒冬腊月结庐山洞,以禅悦为食,却在枯坐中陷入“枯木禅”的误区——虽心念渐息,却如死水无波,缺少生机,他意识到:“修行不是断念,而是转念;不是离相,而是即相。”

开悟的契机:触境逢缘,心境顿开

开悟的发生,往往在“不经意”间,某年春分,法师于寺院后园散步,见桃树新芽初绽,风过时花瓣簌簌飘落,一片花瓣恰好落于他的掌心,他凝视着花瓣的脉络,忽忆起《金刚经》“应无所住而生其心”一句——过去他总以为“无所住”是心不执着于外境,此刻却突然领悟:花瓣的飘落本无“来去”之心,而“看见花瓣的我”也本无“能见所见”之别,当“能所双亡”的瞬间,他二十年的疑情如冰消融,内心涌起一股“如人饮水,冷暖自知”的清明与自在。

事后,法师形容开悟时的感受:“如同在黑暗中摸索多年的盲人,突然见到光明;又像久困樊笼的飞鸟,一朝冲破藩篱,过去经论中所有的文字,此刻都成了对这境界的注脚;过去参话头的‘疑’,原来是‘本来无一物,何处惹尘埃’的坦荡。”他并未因此狂喜,反而生起“悲智双运”之心:既庆幸自己亲证实相,更念及芸芸众生仍在迷中,遂发愿毕生弘法,以“心法”接引后学。

开悟后的境界:悲智双运,生活即禅

开悟并非修行的终点,而是“起修”的开始,衍阳法师开悟后,言行举止虽与往日无异,心境却已截然不同,他不再执着于“打坐”的形式,而是将禅法融入日常生活:吃饭时知道“吃饭”,睡觉时知道“睡觉”,待人接物时“直心而行,不落分别”,有弟子问:“开悟后是否还有烦恼?”法师答:“烦恼如浮云,天空本无云,云自来自去,心不随转;若执着‘无烦恼’,已是新的烦恼。”

他弘法的特点是“简明直指,不立文字”,常以生活小事开示弟子,见弟子因打坐时妄念纷飞而焦虑,他便说:“妄念如溪中落叶,你不用费力去捞,只需看着它漂走,溪水自然清净;若强压妄念,如同筑坝堵水,终将溃堤。”他强调“即心即佛”,认为“成佛并非远在天边,而是在日常生活中保持觉知——行住坐卧,皆是道场;扬眉瞬目,尽是禅机。”

开悟前后的修行状态对比

为更直观展现衍阳法师开悟的转变,以下从五个维度对比其修行状态:

| 维度 | 开悟前 | 开悟后 |

|---|---|---|

| 修行重心 | 重“解”,经典研习为主;重“修”,以坐禅断念 | 重“行”,日常中观照自心;重“悟”,以智慧转烦恼 |

| 心态特征 | 有“能所对立”,常因功夫退转而焦虑;有“得失心” | “能所双亡”,心无所住,随缘不变;无“得失心” |

| 对佛法的理解 | 依赖文字教义,以“知解”为满足 | 超越文字,以“亲证”为核心,经典为印证工具 |

| 弘法风格 | 偏重经论讲解,强调戒定慧次第 | 直指人心,以生活禅接引,常说“平常心是道” |

| 对烦恼的态度 | 视烦恼为“敌人”,需断除 | 视烦恼为“增上缘”,借烦恼观照自心,历事炼心 |

相关问答FAQs

Q1:普通人如何理解“开悟”?是否需要像出家人一样闭关修行?

A:开悟的本质是“明心见性”,即觉悟到自己的“佛性”——不生不灭、不垢不净的真心,普通人虽无需闭关,但可通过“在生活中修行”逐步接近开悟:比如保持“正念”,吃饭时专注食物的味道,走路时感受脚与地的接触,不胡思乱想;遇到烦恼时,不压抑、不逃避,而是观察“烦恼从何而来”,便会发现烦恼本是“心念的波动”,如云散般无实体,正如衍阳法师所说:“开悟不是远离生活,而是在生活中保持觉知;修行不是形式上的苦行,而是内心的转化。”

Q2:开悟后是否还会生病?是否需要继续诵经、拜佛?

A:开悟证得的是“心性”的解脱,色身仍是业报之体,仍会经历生老病死,但开悟者对“苦”的认知不同:普通人视生病为“痛苦”,开悟者知“病痛是因缘和合,如梦幻泡影”,心不执着,故能以平常心面对,至于诵经、拜佛,开悟后并非“必须”,而是“自然”——因为内心已与佛的慈悲、智慧相应,诵经是为“自利利他”,拜佛是“折伏我慢”,这些行为会成为“慈悲的流露”,而非“功德的追求”,衍阳法师常说:“开悟后不是‘不用修’,而是‘无修而修’——心无所住,一切修行皆是庄严。”