佛教智慧对联,是佛教文化与汉语言文学深度融合的瑰宝,它以简练的文字承载深邃的佛法义理,通过对仗、平仄、意象等文学手法,将“因果”“无常”“慈悲”“空性”等核心教化融入其中,既给人以美的享受,又成为启迪心智、净化心灵的媒介,这类对联往往超越单纯的文字技巧,成为修行者观照内心、体悟人生的“文字禅”,在寺庙、经堂、石窟乃至寻常百姓家流传千年,成为东方智慧的独特符号。

佛教智慧对联的核心,在于以“对联”为载体,传递佛法的“智慧”——这种智慧并非知识层面的积累,而是对宇宙人生本质的洞察,是烦恼与菩提的转化,是生死与涅槃的超越,其主题始终围绕佛教的根本教义展开,可归纳为几大维度,每一维度都对应着对生命不同面向的开示。

从“因果业力”的角度看,对联如警钟长鸣,提醒世人“善有善报,恶有恶报”的必然规律,如“欲知前世因,今生受者是;欲知后世果,今生作者是”,短短二十二字,将三世因果的逻辑链条清晰呈现:当下的遭遇是前世造作的结果,当下的言行又塑造着未来的命运,这种“自作业自受”的因果观,并非宿命论,而是强调“命运掌握在自己手中”,鼓励人积极断恶修善,为未来种善因。

从“诸法无常”的视角看,对联以自然意象为喻,揭示“一切有为法,如梦幻泡影”的真理,如“春日才看杨柳绿,秋风又见菊花黄”,以季节更迭、花木荣枯,展现生住异灭的无常本质;“镜里恩情,更看谁娇谁俏;枕上功名,须认我我是谁”,则以镜花水月的意象,破除人们对情爱、功名的执着,提醒世人“世间好物不坚牢,彩云易散琉璃脆”,无常并非消极,而是让人在变化中体悟“当下即永恒”,珍惜每个觉悟的瞬间。

从“慈悲喜舍”的胸怀看,对联彰显佛教“无缘大慈,同体大悲”的情怀,最经典的莫过于弥勒佛殿对联:“大肚能容,容天下难容之事;开口便笑,笑世间可笑之人。”这里的“容”,是包容他人的过错、差异,是“不二法门”的体现;“笑”,是对众生颠倒梦想的悲悯,也是对自身破除我执的印证,又如“待人留几分善意,行事存一点善心”,将慈悲落实在日常行持中,体现“人间佛教”的入世精神。

从“空性智慧”的究竟义看,对联以“不二”思维,超越对立分别,如“竹影扫阶尘不动,月轮穿沼水无痕”,竹影扫阶而尘心不染,月映潭水而波纹不生,喻指“真心如如不动,外境缘起性空”;“风来疏竹,风过而竹不留声;雁度寒潭,雁去而潭不留影”,进一步阐释“应无所住而生其心”的境界——外境虽现,内心不执着,便是离苦得乐的关键。

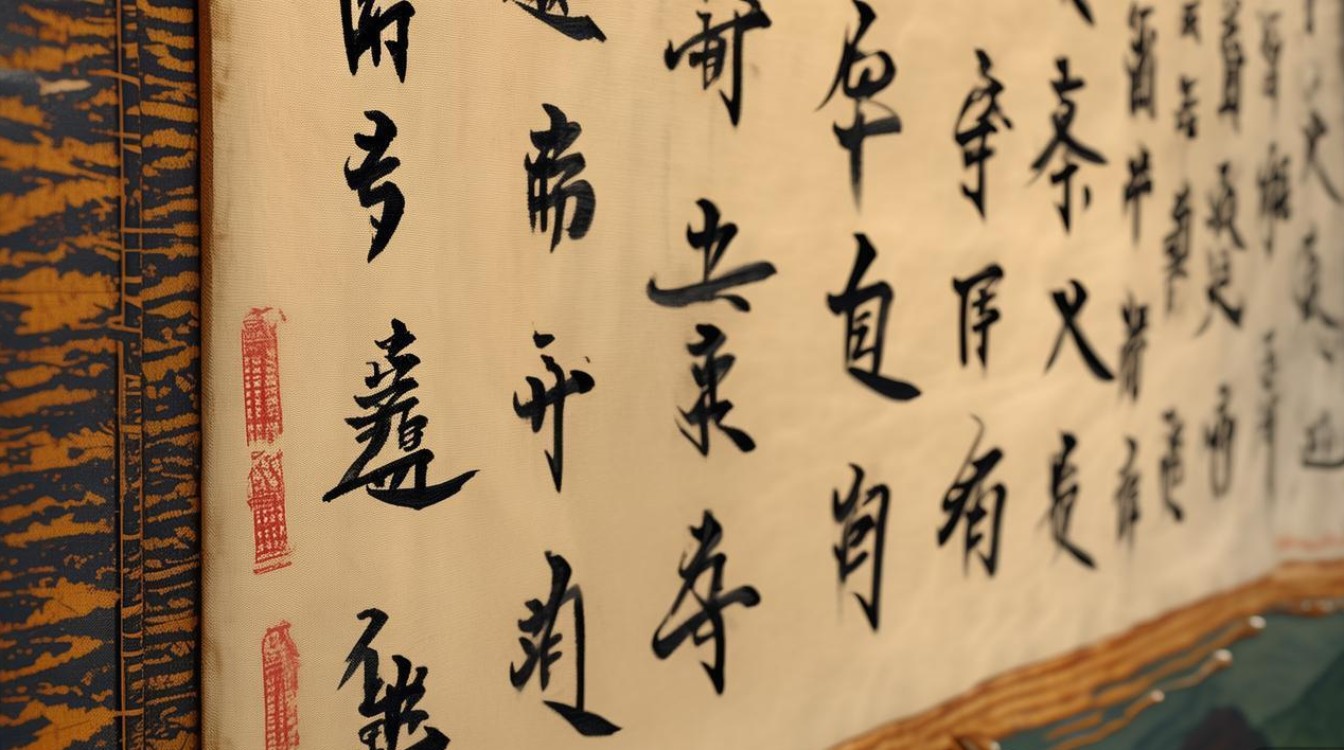

佛教智慧对联的艺术特色,在于其“以文字为筏,渡生死此岸”的巧妙设计,在语言上,它既保留古典对联的工整对仗(如“晨钟暮鼓警醒世间名利客,经声佛号唤回苦海迷路人”中“晨钟”对“暮鼓”,“警醒”对“唤回”),又融入佛典术语(如“般若”“涅槃”“菩提”),形成“雅俗共赏、文义双彰”的效果,在意境上,它常以自然景物(山水、花鸟、日月)为喻体,将抽象的佛法义理具象化,如“一花一世界,一叶一菩提”,从微尘中见大千,于刹那间悟永恒,让修行者在“见色闻声”时皆可契入法义。

更重要的是,佛教智慧对联并非“死文字”,而是“活智慧”,它强调“解行并重”——不仅要理解文字背后的道理,更要将其落实到生活中,如“心平何劳持戒,行直何用修禅”,并非否定持戒修禅,而是指出“心平”“行直”才是戒定慧的根本,若能念念清净,自然合于佛法;“智者知幻离幻,愚者以幻为真”,则直指众生“颠倒梦想”的根源,鼓励人通过观照破除迷惑。

在佛教文化中,许多经典对联已成为修行者的“座右铭”,如杭州灵隐寺的“人生哪能多如意,万事只求半称心”,以“半称心”的智慧,化解人们对“圆满”的执着,契合“随缘不变,不变随缘”的中道思想;苏州寒山寺的“人世大难开口笑,尘世依旧多风波”,看似写人间苦难,实则暗含“以苦为师”的修行态度——正是在烦恼中磨砺,才能成就觉悟的资粮,这些对联历经千年,仍被传颂,正是因为它们触及了人类共通的困境:对生死的迷茫、对得失的焦虑、对意义的追问,而佛法智慧恰好为这些困境提供了答案。

相关问答FAQs

Q1:佛教智慧对联与普通世俗对联在内涵上有什么本质区别?

A:普通世俗对联多侧重写景抒情、吉祥寓意(如“春满神州福满门”),或表达人伦情感(如“忠厚传家久,诗书继世长”),其核心是“世间法”的范畴;而佛教智慧对联以佛法教义为灵魂,揭示宇宙人生的实相(如无常、因果、空性),导向“出世间法”的觉悟,前者追求“世俗的善”,后者指向“究竟的觉”,本质区别在于是否以“破除无明、成就菩提”为终极目标。

Q2:普通人如何通过欣赏佛教智慧对联获得心灵启发?

A:普通人可从“文字观心”入手:首先理解对联的字面意思,再结合生活场景体悟其义理,例如看到“退一步海阔天空,忍一时风平浪静”,可反思自己在冲突中的执着;读到“烦恼即菩提,生死即涅槃”,可尝试在烦恼中观照自心,体会“烦恼本空”的智慧,关键不在于背诵文字,而在于将“不执着、慈悲、觉悟”的态度融入日常,在行住坐卧中践行对联所传递的佛法精神,从而达到净化心灵、启迪智慧的效果。