佛菩萨的坐像是佛教艺术中极具代表性的存在,不仅是信徒供奉礼拜的对象,更是佛教义理、文化内涵与审美艺术的具象化呈现,从古印度起源到传入中国后的本土化演变,坐像的姿态、手印、服饰与材质皆蕴含着深厚的宗教象征与文化密码,成为连接世俗信仰与精神追求的重要纽带。

佛菩萨坐像的历史可追溯至公元1世纪贵霜王朝时期,早期受希腊化艺术影响的犍陀罗风格佛像,多呈现高鼻深目、波浪卷发的特点,坐姿以结跏趺坐为主,手印或为禅定印,或为降魔印,彰显佛陀在菩提树下的悟道场景,随着佛教东传,坐像艺术在与中国传统文化的碰撞中逐渐本土化:魏晋南北朝时期,受“秀骨清像”审美影响,佛像面容清瘦,衣纹飘逸,如云冈石窟早期昙曜五窟的释迦坐像;隋唐时期,社会开放包容,佛像转向丰满庄严,衣纹流畅写实,龙门奉先寺卢舍那大佛便是盛唐气象的典范;宋代以后,世俗化倾向明显,菩萨坐像更添亲和力,面容温婉,姿态舒展,如晋祠圣母殿的宋代彩塑菩萨坐像,融入了民间对慈悲与庇佑的想象。

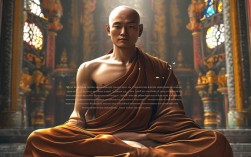

坐像的艺术特征首先体现在姿态上,不同坐姿对应不同的修行境界与教义内涵,结跏趺坐是最为常见的坐姿,双腿交叉盘坐,双脚置于对侧大腿上,分“吉祥坐”(右腿在上)与“降魔坐”(左腿在上),象征通过禅定降伏烦恼、成就正觉,如释迦牟尼佛的成道像多为此姿,半跏趺坐则为一腿盘曲,一腿下垂,多用于菩萨像,体现“外现庄严,内证禅定”的修行状态,如敦煌莫高窟的唐代观音菩萨坐像,善跏趺坐又称“倚坐”,双腿自然下垂,坐于方台或座椅上,常见于弥勒佛与阿弥陀佛,前者象征未来世的慈悲观,后者则体现接引众生往生净土的愿力,游戏坐姿态更为放松,一腿曲盘,一腿自然伸出,多见于菩萨像,展现“慈悲摄物,游戏神通”的自在境界。

手印是坐像传递教义的核心符号,不同的手印对应不同的修行法门与慈悲愿力,定印双手结于腹前,右手覆左手,置于脐下,象征禅定中的心境澄明,是释迦牟尼佛成道像的典型手印,说法印以拇指与食指相捻,其余三指自然伸展,象征佛陀为众生说法,如灵隐寺大雄宝殿的释迦牟尼坐像,与愿印(施愿印)右手掌心向外,五指自然舒展,表示满足众生愿望,多与无畏印(左手掌心向外,象征消除恐惧)搭配,如东方药师佛的坐像,触地印(降魔印)右手手指触地,象征佛陀在悟道时降伏外道魔障,常见于降魔成道题材的佛像。

服饰与材质同样承载着丰富的文化信息,早期佛像服饰受印度影响,通肩式袈裟从双肩垂落,衣纹呈U形或V形褶皱,如犍陀罗石雕佛像;偏袒右肩式袈裟则露出右肩,象征清净修行,后逐渐演变为汉传佛教的“褒衣博带式”,衣纹流畅如“吴带当风”,体现魏晋名士风骨,藏传佛教菩萨坐像多佩戴璎珞、臂钏、项链,体现“报身佛”的庄严与富足,如布达拉宫的度母坐像,材质方面,石雕坐像(如云冈石窟、龙门石窟)气势恢宏,体现皇家信仰的庄重;木雕坐像(如晋祠彩塑、承德外八庙)细腻温润,更贴近民间信仰的温情;铜铸坐像(如永乐铜佛)工艺精湛,象征法身的永恒;泥塑坐像(如敦煌莫高窟)则便于大规模创作,成为佛教艺术普及的重要载体。

不同流派的坐像艺术各具特色:汉传佛教坐像注重“庄严妙相”,强调佛像的慈悲与智慧,如宋代造像“相好圆满”,面容饱满,眉目低垂;藏传佛教坐像融合密宗元素,忿怒相与寂静相并存,如大威德金刚坐像,多面多臂,象征降伏烦恼的智慧;南传佛教坐像更贴近早期风格,如泰国清迈的释迦牟尼坐像,面容微笑,服饰简洁,突出“内观禅修”的宁静本质。

以下是常见佛菩萨坐姿与手印的对比:

| 坐姿/手印 | 姿势/手印描述 | 象征意义 | 代表佛菩萨 |

|---|---|---|---|

| 结跏趺坐 | 双腿盘坐,脚置对侧大腿 | 禅定降魔,成就正觉 | 释迦牟尼佛、阿弥陀佛 |

| 善跏趺坐 | 双腿下垂,坐于方台 | 接引众生,慈悲观世 | 弥勒佛、阿弥陀佛 |

| 定印 | 双手腹前相叠,右手覆左手 | 禅定澄明,心境安稳 | 释迦牟尼佛成道像 |

| 说法印 | 拇指食指相捻,其余三指伸展 | 为众生说法,开示智慧 | 释迦牟尼佛、文殊菩萨 |

| 与愿印 | 右手掌心向外,五指舒展 | 满足愿望,消除贫苦 | 东方药师佛、观音菩萨 |

FAQs

Q:佛菩萨坐像为何多采用结跏趺坐?

A:结跏趺坐是佛教修行中最核心的坐姿之一,双腿交叉盘坐可帮助修行者保持身体稳定,减少外界干扰,象征通过“戒”(调伏身)、“定”(调伏心)的修行,最终达到“慧”(觉悟)的境界,佛陀在菩提树下悟道时即采用此姿,因此成为佛像表现“成正觉”主题的标准姿态,也传递出“降伏烦恼”的宗教内涵。

Q:不同材质的佛菩萨坐像有何寓意?

A:材质的选择不仅受工艺与地域限制,更承载宗教象征,石雕(如青石、花岗岩)质地坚硬,象征佛法“常住不坏”,多用于石窟或皇家寺院;木雕(如楠木、樟木)温润自然,象征菩萨“慈悲柔软”,贴近众生,常见于民间寺院;铜铸(如青铜、黄铜)光泽持久,象征“法身常住”,多用于供奉高僧大德或重要佛菩萨;泥塑(如黏土、混合材料)可塑性强,便于大规模创作,体现“佛法广传”的普及意义,敦煌莫高窟的泥塑坐像便是典型代表。