佛教对婆媳关系的开示,始终围绕“因缘”“慈悲”“智慧”三大核心,将家庭矛盾视为修行的道场,主张通过观照自心、转化执著来构建和谐关系,在佛教看来,婆媳并非简单的社会角色,而是宿世因缘的和合,今生相遇是偿还债、报恩情或增福报的机会,因此关系的本质是“缘”,而相处的关键在于“心”。

因缘果报:婆媳相遇的深层意义

佛教认为,一切关系皆由因果牵引,婆媳同住,可能是前世母女、姐妹的善缘延续,需以孝道与友爱回报;也可能是宿世的怨缘,今生需以宽容与忍辱化解。《因果经》有云:“欲知前世因,今生受者是;欲知来世果,今生作者是。”若婆婆曾对媳妇的祖辈有过亏欠,今生媳妇以“孝顺”来偿还;若媳妇前世曾对婆婆有过不敬,今生婆婆以“包容”来给予机会,面对婆媳摩擦,佛教徒首先应观照“因果”:不是对方“不好”,而是因缘成熟时的显现,唯有接纳当下,才能种下未来善因。

慈悲为本:双向修行的“慈心与孝道”

佛教的“慈悲”并非单向付出,而是“无缘大慈,同体大悲”的双向体谅,对婆婆而言,“慈”是放下对儿子的“占有欲”,将媳妇视为“儿子的伴侣”而非“外人”,理解其年轻一代的生活习惯与价值观,以慈心包容差异;对媳妇而言,“孝”是超越血缘的“敬爱”,明白婆婆曾是“为母则刚”的女性,曾为家庭付出辛劳,以孝心回应其孤独与期待。《善生经》中佛陀教导“尊敬亲族”,先以欲钩牵,后令入佛智”,意为先以世俗的“孝亲”“敬长”建立情感连接,再以智慧引导彼此向善,婆婆若能以慈心待媳,媳妇自然生孝敬;媳妇若以孝心侍婆,婆婆亦会生慈悲,二者如镜相照,爱心自生。

智慧观照:化解执著的“空性与无常”

婆媳矛盾的根源,往往是“我执”——对“我的儿子”“我的家”“我的习惯”的强烈执著,佛教讲“诸法空相”,一切事物皆无常、无我,家庭角色、生活习惯皆是暂时的“假名”,而非固定不变的“实体”,婆婆执著“儿子必须听我的”,是对“控制权”的执著;媳妇执著“婆婆必须按我的方式生活”,是对“话语权”的执著,观照“空性”,便能明白:儿子成家后,其“核心家庭”与“原生家庭”是两个独立的缘起,婆婆需“放手”而非“把持”;媳妇需“融入”而非“改造”,观照“无常”,今日的摩擦可能是明日的回忆,今日的争执可能消弭于一次真诚的对话,不必因一时矛盾而否定整个关系,正如六祖慧能所言:“正见自除三毒心,烦恼魔军一时降”,以智慧破除我执,烦恼自然消解。

修行实践:日常生活中的“六度波罗蜜”

将婆媳关系转化为道场,需在日常生活中践行“布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若”六度:

- 布施:婆婆可布施“信任”(不过多干涉小家庭),媳妇可布施“关怀”(主动询问婆婆健康);双方均可布施“赞美”(肯定对方的付出)。

- 持戒:遵守“家庭戒律”——不恶语中伤、不背后议论、不搬弄是非,守住口业,便是持戒。

- 忍辱:面对观念冲突,先深呼吸,观照“情绪是暂时的”,不随烦恼转,如寒山诗云:“我心似秋月,碧潭清皎洁”,保持内心清净。

- 精进:每日花十分钟与对方沟通,分享生活小事,用“主动关心”代替“被动等待”,逐渐积累情感。

- 禅定:通过静坐观呼吸,培养定力,当冲突发生时,能快速从“情绪脑”切换到“理智脑”,避免冲动言行。

- 般若:学习佛经智慧,如《金刚经》“应无所住而生其心”,明白家庭关系不应“住相”(执著于“好婆婆”“好媳妇”的标签),而应随缘应化,自在相处。

佛教视角下婆媳关系的修行对照表

| 修行主体 | 核心执著 | 破执方法 | 修行重点 |

|---|---|---|---|

| 婆婆 | 对儿子的控制欲 | 观“空性”:儿子已成独立个体 | 放手、信任、慈心待媳 |

| 媳妇 | 对家庭话语权的追求 | 观“无常”:习惯可磨合 | 敬老、沟通、孝心侍婆 |

| 双方 | 对“对错”的争执 | 般若智慧:家和无需分高下 | 包容、感恩、共修善业 |

经典启示:佛陀的“家庭智慧”

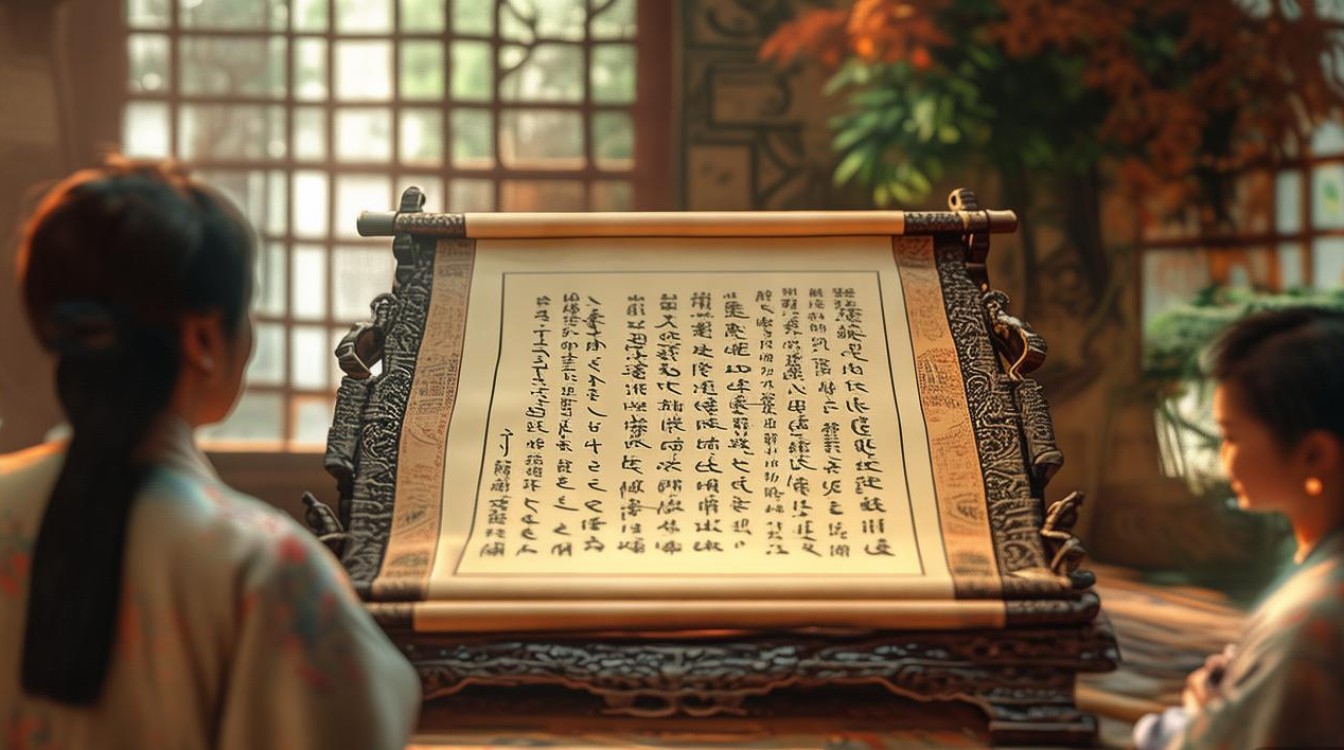

《玉耶女经》中,佛陀曾为媳妇玉耶开示“事夫五德”:一者重爱敬,二者庄严,三者柔顺,四者贞良,五者勿憎夫家,也告诫长者“教子以五善”:一者制子不听为恶,二者慈念不止,三者教子世间善事,四者使作智慧,五者求善知识,这启示我们:婆媳关系需双方共同“教”与“学”——婆婆以“五善”教子,实则也是教媳妇如何融入家庭;媳妇以“五德”事夫,亦是教婆婆如何接纳新成员,二者如车之两轮,鸟之双翼,缺一不可,唯有相互学习,才能成就“和合之家”。

佛教讲婆媳,实则是讲“心”与“缘”,相遇是缘,珍惜是福;相处是修,和合是道,当婆婆放下“我执”,以慈悲为怀;当媳妇超越“分别”,以孝道为本,婆媳便能从“冤家”变“亲人”,从“摩擦”生“智慧”,正如印光大师所言:“家庭和乐,唯在一心”,心平气和则家和,家和则万事兴,这便是佛教对婆媳关系最深刻的慈悲开示。

FAQs

问1:佛教是否要求媳妇无条件忍受婆婆的委屈?

答:佛教讲“忍辱”,并非无原则的忍受,而是“智慧地转化”,面对婆婆的不当言行,首先应观照“因果”——可能是宿世业力显现,需以宽容化解;其次应尝试“沟通”,用真诚心表达感受,避免情绪对抗;若沟通无效,则需“随缘”,保持内心平静,不执着于改变对方,同时通过诵经、布施等积累福德,转化因缘,忍辱的目的是“熄灭烦恼”,而非“压抑自我”,真正的修行是“外圆内方”——表面随顺,内心有度,既不伤害对方,也不委屈自己。

问2:如果婆媳关系实在无法调和,佛教如何看待?

答:佛教讲“随缘不变,不变随缘”,若因缘已尽,无法同住,可“分缘”而非“结怨”,比如分开居住,保持适度联系,以“礼”相待,以“善”互待,避免恶语相向、心生怨恨,需观照“无常”——一切关系皆在变化,今日的分离可能是为了未来的和合,或减少彼此的烦恼,关键在于“心结”的化解:即使无法同住,仍可心怀感恩,感恩婆婆曾给予丈夫生命,感恩这段经历让自己学会成长,放下执著,便是自在;保持善念,便是修行。