菩萨相貌的男人,常被赋予一种超越世俗的庄严与慈悲,这种形象并非单纯的外貌描摹,而是东方文化中对理想人格的精神投射,从佛教艺术到民间想象,再到现实中对高尚品质的赞颂,“菩萨相貌”逐渐凝结为一种融合了慈悲、智慧、包容与担当的符号化存在。

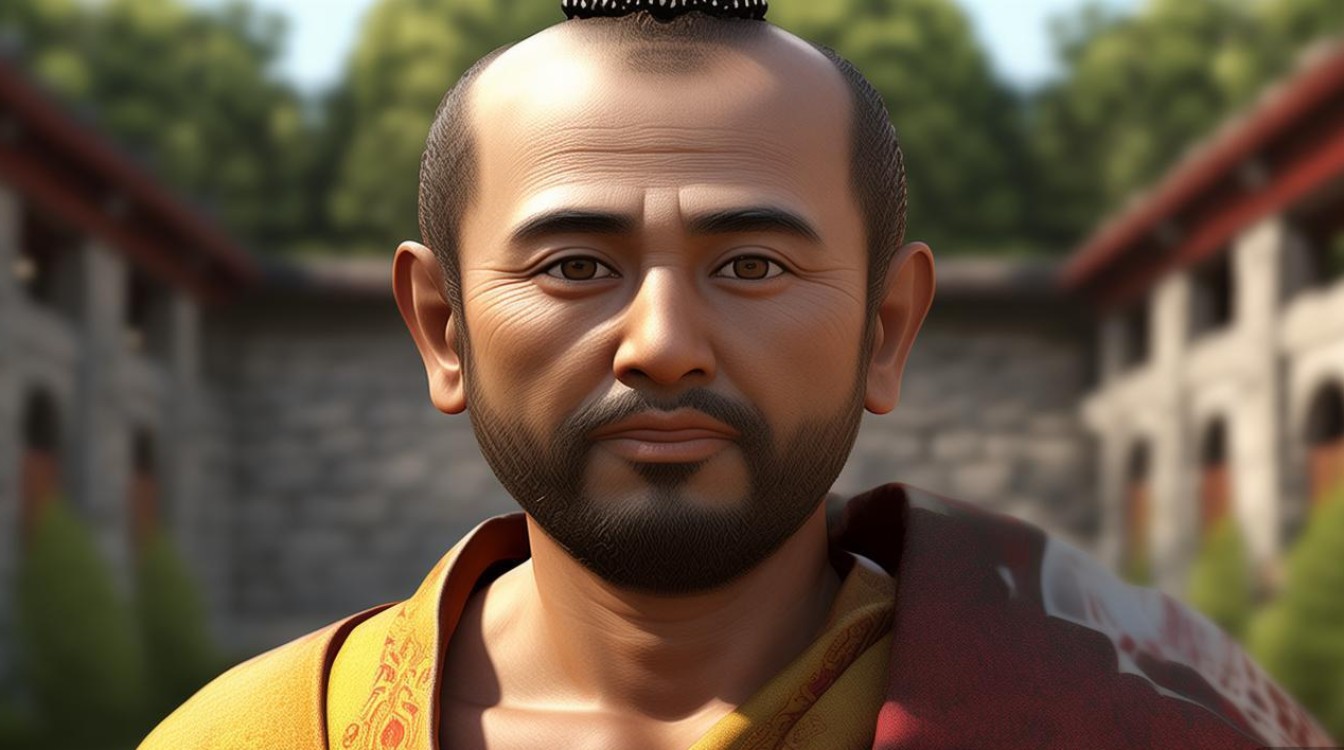

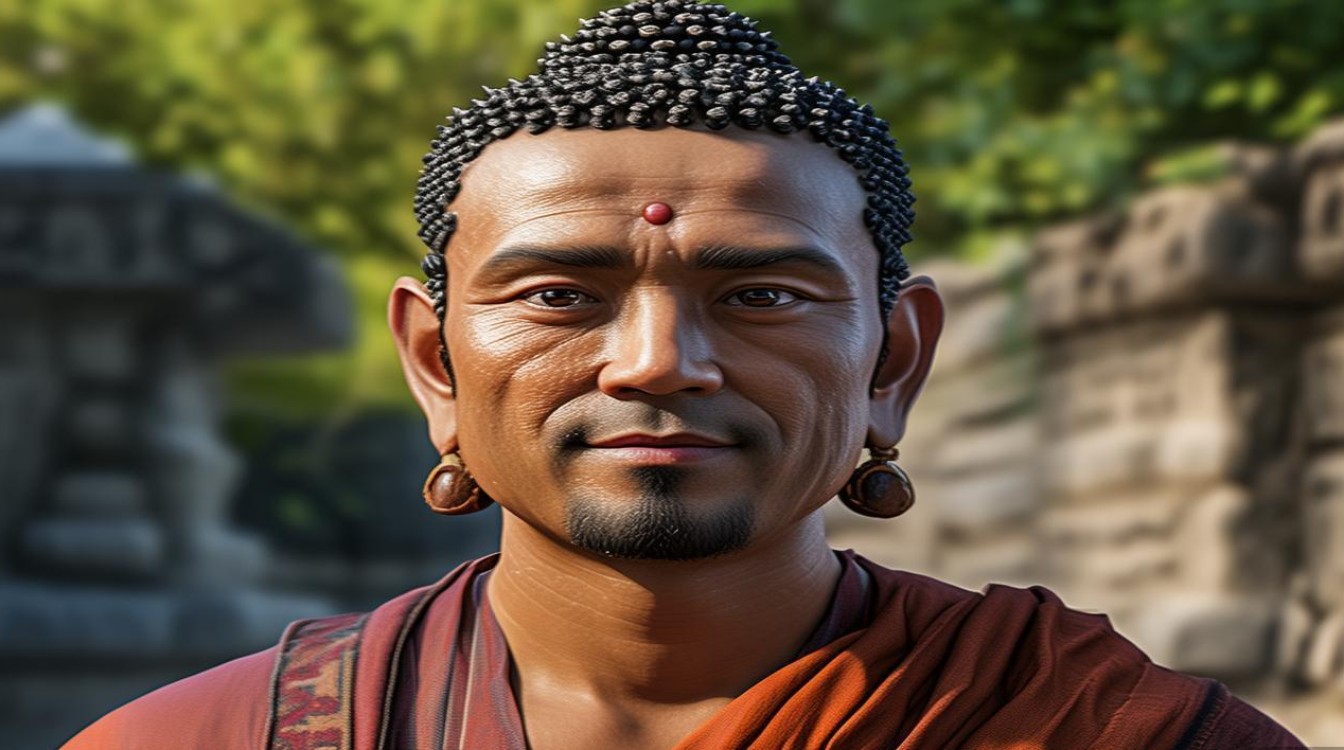

在传统认知中,菩萨相貌的男人首先具备“相由心生”的视觉特质,佛教经典中常提及“三十二相八十种好”,如面容圆满如满月(象征福慧双足)、眉间白毫如五尺(象征智慧光明)、耳垂垂肩(象征福报深厚)、目若青莲(象征清净无染),这些特征并非写实,而是通过理想化的外貌符号,传递内在修为的外显,眉目低垂时含着悲悯,不怒自威却无压迫感;鼻梁挺直如悬胆,象征持戒坚定;唇角微扬似含笑,传递与众生同喜的温暖,体态上,他们常坐如磐石、行如清风,举止安详却不失力量,仿佛能承载世间苦难,又始终与尘世保持若即若离的超脱。

更深层来看,菩萨相貌的核心是“慈悲为怀”的内在气质,这种男人未必身披袈裟,却总能在他人困顿时伸出援手,言语间带着抚慰人心的力量,行动中透着“我不入地狱谁入地狱”的担当,他们不刻意追求完美,却能接纳人性的复杂——面对弱者的眼泪时眼含柔软,遭遇不公时内心坚定却不失宽容,面对名利诱惑时心如止水,这种气质如同暗夜中的灯火,不刺眼却能照亮人心,让靠近的人感受到安定与希望。

从文化意蕴看,菩萨相貌的男人形象承载着东方哲学对“刚柔并济”的极致追求,刚,是面对原则时的坚守,是面对苦难时的勇气;柔,是对众生的悲悯,是对世界的温柔,这种形象在艺术中常有体现:敦煌壁画中的观音菩萨,男性面容却兼具母亲的慈爱;犍陀罗艺术中的弥勒佛,嘴角含笑,眼神中既有对未来的期许,也有对当下的接纳,这些形象打破了性别的刻板印象,传递出“菩萨低眉”的智慧——真正的强大不是凌厉,而是以柔软之心化解坚硬,以包容之怀容纳万物。

在现实中,菩萨相貌的男人或许就是身边那些默默奉献的人:疫情中逆行的医生、山区支教的老师、为陌生人伸出援手的普通人,他们没有惊天动地的伟业,却用日复一日的善意诠释着“菩萨行”——不是超脱尘世的神佛,而是在人间烟火中践行慈悲的凡人,他们的“相貌”,是历经岁月沉淀后的从容,是看过世间凉薄却依然选择温暖的赤诚。

| 部位 | 象征意义 | 典型特征 |

|---|---|---|

| 面容 | 福慧双足,心境圆满 | 面如满月,丰润不浮肿 |

| 眉目 | 智慧光明,悲悯众生 | 眉间白毫,目若青莲,低垂含慈 |

| 鼻唇 | 持戒清净,与世无争 | 鼻如悬胆,唇红润微扬含笑 |

| 体态 | 安住当下,承载力量 | 坐如磐石,行如清风,举止安详 |

FAQs

问:菩萨相貌的男人是否必须符合传统佛像的外貌标准?

答:并非如此,传统佛像的“三十二相”是宗教艺术中对理想人格的符号化表达,核心在于传递慈悲与智慧的外在气质,现实中,菩萨相貌的男人可能外貌普通,但只要具备包容、利他、坚定的内在品质,其精神气质自然会流露出“菩萨相”——真正的“相貌”是内心的投射,而非五官的堆砌。

问:普通人如何培养菩萨般的气质?

答:培养菩萨气质需从“心”入手:首先修“慈悲心”,学会共情与利他,从小事做起,如帮助他人、包容差异;其次修“智慧心”,通过学习沉淀内心,不随波逐流,保持清醒与坚定;最后修“平常心”,接纳世事无常,以从容心态面对得失,长期践行这些品质,内在的慈悲与庄严自然会外化为独特的“相貌”。