在佛教的宇宙观与修行体系中,阿修罗与菩萨是两类截然不同的存在,分别代表着凡夫众生的烦恼状态与圣贤者的觉悟境界,二者在身份属性、修行路径、果位状态等方面形成鲜明对比,却又在因果链条与度化使命中隐含着深层关联。

阿修罗是佛教“六道轮回”(地狱、饿鬼、畜生、人、天、阿修罗)之一,属于“非天”众生——虽具足天人之福,却无天人之德,因其天性嗔慢、好斗多疑,常与帝释天等天众争斗不休,据《阿含经》等记载,阿修罗的业因多与嗔恚、嫉妒、我慢相关:或因往昔修行善业得福报,却因执着福报而生傲慢;或因争强好胜造作恶业,故感召此道果报,其形象多被描绘为身形高大、面貌丑陋,男性阿修罗往往容貌威武却性情暴烈,女性阿修罗则美丽妖艳却多嫉妒心,阿修罗的世界虽拥有丰富的珍宝、壮丽的宫殿,却因内心充满斗争、猜忌与痛苦,始终不得安宁,福报享尽后仍需堕入恶道,是典型的“在烦恼中受福报”的众生。

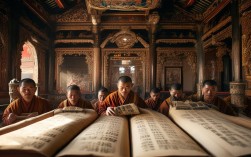

菩萨则是“菩提萨埵”(Bodhisattva)的简称,意为“觉悟的有情”,是大乘佛教修行者的最高理想,菩萨以“上求佛道,下化众生”为根本宗旨,发菩提心(觉悟之心),行六度波罗蜜(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧),历经十地修行,最终成就佛果,与阿修罗的被动受业不同,菩萨是主动的觉悟者:虽已超越六道轮回,却为度化众生而示现世间,常以“慈悲”与“智慧”为双翼,既能洞察众生烦恼,又能以善巧方便引导其离苦得乐,菩萨的形象多为庄严慈悲(如观音菩萨的大悲、文殊菩萨的大智、普殊菩萨的大行),其修行核心是“破除我执、利益众生”,在烦恼与菩提之间选择“自利利他”,是“在觉悟中行度化”的圣者。

二者的差异可从以下维度清晰呈现:

| 维度 | 阿修罗 | 菩萨 |

|---|---|---|

| 身份属性 | 六道轮回中的凡夫众生,属“非天” | 大乘修行圣者,已出三界(或示现三界) |

| 核心特质 | 嗔慢好斗、嫉妒猜疑,福报与烦恼并存 | 慈悲喜舍、智慧通达,自利利他圆融 |

| 修行目标 | 受业报束缚,沉迷于福报与斗争,未离轮回 | 上求佛果,下化众生,以成佛为终极目标 |

| 果位状态 | 福报尽则堕恶道,仍在六道中流转 | 分十地修行,等觉后成佛,究竟涅槃 |

尽管存在本质区别,阿修罗与菩萨并非完全割裂,从因果角度看,阿修罗虽因烦恼造业,却未断善根——其“争斗”背后隐含对“胜”的执着,若能将此执着转化为“度化众生”的愿力,便可能转向菩萨道,大乘佛教中,菩萨有“四摄法”(布施、爱语、利行、同事)度化众生,同事”即示现与众生相似的身份:菩萨可示现阿修罗身,以阿修罗能接受的方式说法,引导其嗔心转为慈悲,慢心转为谦逊,如《悲华经》中提及,某些菩萨曾于过去世作为阿修罗修行,通过转化烦恼而成就道业,印证了“烦恼即菩提”的深意——阿修罗的嗔慢、争斗,恰是菩萨修习“忍辱”“慈悲”的对境与资粮。

相关问答FAQs:

Q1:阿修罗和天道的区别是什么?为什么说阿修罗是“非天”?

A1:阿修罗虽具天福(寿命、享受与天众相近),却无天德(无天众的慈悲、柔和与正念),天道众生因修十善业感生,内心多安详喜乐;阿修罗则因修善业却夹杂嗔慢、嫉妒,故虽处“天”的位置,却无天众的德行,被称为“非天”,二者最核心区别在于心态:天道以“善”为基,阿修罗以“烦恼”为伴,因此天众常享安乐,阿修罗常处争斗。

Q2:菩萨为什么要度化阿修罗?阿修罗能修行成菩萨吗?

A2:菩萨以“无缘大慈,同体大悲”为愿力,对一切众生(包括阿修罗)皆平等度化,阿修罗虽好斗,却未断善根,其福报与能力若用于利他,可成为修行资粮,历史上确有菩萨从阿修道中示现:如《法华经》中的“药王菩萨”,过去世曾为阿修罗,以燃身供佛的修行转化嗔心,最终成就菩萨果位,阿修罗只要能发菩提心、修六度,完全可能从“烦恼众生”蜕变为“觉悟圣者”。