明觉第一次在禅堂坐香时,总觉得蒲团上的时光格外漫长,他俗家时是个程序员,习惯了逻辑和效率,面对禅堂里“只管打坐,不问是非”的规矩,像被困在代码里的bug,反复调试却找不到出口,师父慧明法师说:“修行不是修一个‘没有妄念’的结果,是修一个‘看见妄念’的能力。”起初他不解,直到一次行禅,才慢慢懂得这句话的重量。

那年梅雨季,寺院后院的青石板路总沾着湿滑的青苔,明觉负责清扫,却总因担心滑倒而敷衍了事,慧明法师见了,没有责备,只是让他跟着自己走一遍。“你脚踩下去,先看青苔的位置,再感受鞋底与石板的摩擦,最后才是抬脚。”法师的声音很轻,却像石子投入他心湖,明觉照做,当全神贯注于每一步的起落时,忽然发现:青苔的深浅、雨水的凉意、脚踝的起伏,这些原本被焦虑忽略的细节,竟成了锚定心神的坐标,那天清扫完,他站在廊下,看雨水顺着屋檐滴落,忽然想起初入佛门时读的《金刚经》“应无所住而生其心”——原来“无所住”不是放空,是不被过去的担忧和未来的期待困住,只专注此刻的“生心”。

后来明觉负责管理寺院的药圃,一次居士来求草药,他随手抓了把金银花,却被法师叫住。“你看看这花,有的开得饱满,有的还含着苞,药用部分不同,采摘时间也不同。”法师让他把花按开放程度分开,再记录每种花的采摘时间和晾晒方式,明觉起初不耐烦,觉得“修行哪有这么多讲究”,直到一周后,那位居士拿着晾好的花来致谢,说泡茶后失眠症好了大半,他忽然明白:修行不是追求玄妙的境界,是把每件小事做到极致的“平常心”,就像打坐时呼吸的起落,扫地时灰尘的轨迹,采药时花苞的形态——实修的功夫,全在这些“不厌其烦”的细节里。

明觉的实修之路,并非一帆风顺,有次打坐时,他想起工作中被客户刁难的事,胸口一阵憋闷,甚至想站起来离开,他强迫自己坐下,观察这股憋闷从胸口升起,又慢慢扩散到指尖,像一团逐渐消散的雾,不知过了多久,他睁开眼,窗外的月光正好照在蒲团上,忽然笑了:原来嗔怒和欢喜一样,都是心的波动,不必抗拒,只需看着它来,看着它走,这让他想起《坛经》里的“烦恼即菩提”——困境不是修行的障碍,而是修行的道场。

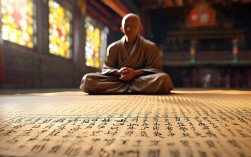

以下是明觉实修阶段的关键归纳:

| 实修阶段 | 遇到的问题 | 实修方法 | 感悟 |

|---|---|---|---|

| 初入佛门(1-3个月) | 打坐时妄念纷飞,坐不住 | 师父指导“数息法”,专注呼吸1-10 | 认识到心如猿猴,需循序渐进培养专注力 |

| 劳作实修(4-6个月) | 扫地、采药时敷衍,觉得“低级” | 将“觉知”带入动作,观察细节(青苔、花苞) | 平常心是道,无“高级”“低级”之分 |

| 情绪观照(7-9个月) | 被嗔恨、焦虑困扰,想逃避 | 打坐时观察情绪生灭,不评判、不抗拒 | 烦恼即菩提,情绪是修行的契机 |

| 融会贯通(10个月后) | 区分“打坐修行”与“日常生活” | 将觉知融入行住坐卧,吃饭、说话皆修行 | 实修即生活,生活即实修 |

如今明觉已是寺院的知客师,常对前来求法的年轻人说:“别急着追求‘开悟’的体验,先从‘好好吃饭’‘好好走路’开始,心定了,道自然就现前了。”就像寺院后院那棵老银杏,不急不躁地经历四季,才在秋天落下满地金黄——实修的奥妙,或许就藏在这“慢慢来”的坚定里。

相关问答FAQs

问题1:实修时总是控制不住妄念,越想静心越烦躁怎么办?

解答:这是实修中常见的“对境”,妄念如浮云,强行驱散反而会越聚越多,可尝试“观照法”:当妄念生起时,不跟随、不评判,只是像看天空的云一样,看着它来,看着它走,比如明觉最初打坐时,用“数息法”将注意力锚定在呼吸上,当发现散乱时,轻柔地把心拉回呼吸,而非责备自己,关键是培养“觉知力”,而非追求“无念”,久而久之,妄念自然减少,心也会逐渐安定。

问题2:日常工作繁忙,如何挤出时间进行实修?

解答:实修不必刻意“抽时间”,而是“融入时间”,明觉在药圃采药时,通过观察花苞、感受触觉将劳作变成实修;我们在工作中,可将“专注当下”作为实修:开会时全心听发言,不刷手机;吃饭时细嚼慢咽,不追剧;走路时感受脚步,不焦虑目的地,就像慧明法师说的:“搬柴运水皆是禅”,把每个动作、每个念头都当作观照的对象,日常生活的每一刻,都是实修的道场。