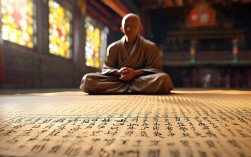

菩萨说法相遇,是佛教中极具深意的精神图景,菩萨以“上求佛道,下化众生”为愿,其说法并非单向的灌输,而是如阳光普照大地,随众生根器不同而现不同光影;相遇亦非偶然的际会,而是因缘和合中,慈悲与智慧的彼此映照,这种相遇,既发生在经典记载的时空里,也发生在每个人心灵的转角处,成为众生从迷到悟的契机。

菩萨说法的核心是“契理契机”。“契理”是契合宇宙人生的实相,即缘起性空、因果不虚;“契机”则是顺应众生的根性、烦恼与需求,以最恰当的方式引导,正如《妙法莲华经》所言,“诸佛世尊唯以一大事因缘故出现于世”,大事因缘便是开示众生本具的佛性,而说法正是开启本性的钥匙,当菩萨的智慧之语与众生的烦恼之惑相遇,如同钥匙插入锁孔,原本封闭的心门便豁然开朗,这种相遇,往往伴随着“破执”与“启悟”的双重力量:破除众生对“我、法”的执着,启发对真如本性的觉悟。

从经典中的记载看,菩萨说法相遇的场景丰富而生动,释迦牟尼佛在菩提树下的初转法轮,是对“苦、集、灭、道”四圣谛的宣说,此时与憍陈如等五比丘相遇,五闻法而证果,成为佛教僧团的起点,这不仅是佛与弟子的相遇,更是“觉悟”与“迷茫”的相遇——佛陀以自身的证悟,为沉溺于生死苦海的众生指出离岸之路,而《维摩诘经》中,维摩诘居士以“疾除其病,究竟安乐”为怀,与文殊师利菩萨等大士共论不二法门,其说法“或默或语,皆示佛国”,展现了菩萨说法的灵活与圆融,维摩诘与文殊的相遇,是“大乘智慧”与“方便善巧”的相遇,打破了“说法者必居高临下”的刻板印象,说明菩萨说法可以是在日常对话、甚至“示现病苦”中完成,只要能触动众生内心的觉悟。

更深层来看,菩萨说法相遇的本质是“心心相印”,菩萨说法时,并非以语言文字为究竟,而是以“慈悲为体,智慧为用”,通过语言传递背后的精神力量,众生听法时,若能以清净心、恭敬心、信心领受,便能超越文字相,与菩萨的慈悲智慧相应,如《华严经》中善财童子五十三参,每参一位善知识,都是一次说法的相遇:从德云比丘学“念佛法门”,到海云比丘学“忆念一切诸佛境界”,再到最后普贤菩萨示“十大愿王”,善财童子在每一次相遇中,都破除一分无明,增长一分智慧,这种相遇,是“初心”与“圆满”的相遇,也是“众生”与“菩萨”的相互成就——菩萨因说法而圆满度生愿力,众生因听法而踏上觉悟之路。

菩萨说法相遇的形式,亦随众生根基而千差万别,对利根者,菩萨可能以“当头棒喝”式的机锋点拨,如禅宗公案中“庭前柏树子”的问答,直指人心;对钝根者,则可能以“譬喻、因缘、本生”等故事引导,如《百喻经》中以愚人“井中倒象”喻“我执”虚妄,让众生在故事中自省,对沉迷欲乐者,菩萨说“苦空无常”,令其看破五欲过患;对执着苦行的人,则说“中道第一义”,令其离于两边,这种“应病与药”的智慧,使得菩萨说法相遇能遍及不同时空、不同根器的众生,如同春雨“润物细无声”,在不知不觉中滋养心田。

在现实层面,菩萨说法相遇并非遥不可及,经典中的菩萨是“觉悟的象征”,而生活中的善知识、经典文字,乃至逆境中的考验,都可能成为菩萨说法的载体,当我们读诵《心经》时,“照见五蕴皆空”一句与我们的烦恼相遇,便是一次小规模的“说法相遇”;当我们在困境中听闻一句鼓励的话,若能从中生起“转烦恼为菩提”的信心,这也是与菩萨的慈悲相遇,关键在于众生是否具备“闻思修”的自觉:以闻法开启智慧,以思法抉择正道,以修法实证法义,每一次相遇都能成为生命成长的阶梯。

| 相遇类型 | 核心要素 | 经典案例 | 现实启示 |

|---|---|---|---|

| 根机与法门相遇 | 契理契机,应机施教 | 《法华经》三车喻(火宅喻) | 认识自身根基,选择适合的法门 |

| 方便与真实相遇 | 善巧引导,契入实相 | 《维摩诘经》文殊问疾 | 不执着文字,体会法义背后的精神 |

| 自他与慈悲相遇 | 度他自利,菩萨行愿 | 善财童子五十三参 | 在利他中圆满自身,践行慈悲 |

| 当下与永恒相遇 | 超越时空,心心相印 | 佛陀初转法轮 | 珍惜每一次闻法机会,觉悟当下 |

相关问答FAQs

Q1:普通人如何在生活中与“菩萨说法相遇”?

A1:菩萨说法的本质是“慈悲与智慧的传递”,生活中处处皆有相遇的契机,以“闻法心”对待日常:阅读经典、聆听善知识开示,是主动接受菩萨说法;以“观照心”观察生活:面对顺境时,思惟“诸法无常”,不生贪着;遭遇逆境时,体悟“逆增上缘”,将困境转化为修忍辱、慈悲的道场,这便是与菩萨“说法中的智慧”相遇,以“利他心”行善助人:在帮助他人时,若能以“菩萨的慈悲”为动机,以“智慧的方法”引导,此行为本身即是“说法”,而与被帮助者的心灵互动,便是相遇的体现,关键在于保持“觉知”,将生活中的每一刻都转化为觉悟的道场,菩萨说法便无处不在。

Q2:菩萨说法是否只针对佛教徒?非佛教徒能从中受益吗?

A2:菩萨说法的对象是“一切众生”,不分信仰、种族、根器,其核心是“拔苦与乐、引导觉悟”,具有普遍性,非佛教徒虽不执着于“菩萨”名相,但若能从菩萨所说的“慈悲、智慧、因果、平等”等法义中汲取养分,同样能受益,菩萨强调的“不杀生”体现对生命的尊重,“不偷盗”倡导诚信与公平,“不妄语”注重真实与善意,这些原则与现代社会倡导的伦理道德高度契合,能帮助人建立和谐的人际关系、净化社会风气,非佛教徒即使不修行佛教的仪轨,若能在生活中践行这些智慧,便是在与菩萨的“说法精神”相遇,从而获得内心的安定与人格的提升,菩萨说法的终极目标,是让一切众生离苦得乐,而非局限于某一宗教群体,其智慧具有超越宗教的普遍价值。