佛教对寿命变化的观察,源于其独特的宇宙观与时间观,减劫”理论是理解“佛教寿命缩短”这一概念的核心,在佛教经典中,世界并非永恒不变,而是经历成、住、坏、空的周期循环,每个周期称为“一大劫”,住劫”又分为二十小劫,每一小劫中,人寿会经历从八万四千岁逐渐减短至十岁的“减劫”,再从十岁逐渐增长至八万四岁的“增劫”,如此往复,所谓“佛教寿命缩短”,并非指现代社会人类寿命的绝对下降,而是对末法时代众生根机陋劣、心力退转、福报衰减的象征性描述,以及对修行环境恶化的警示。

佛教“减劫”理论:人寿递减的宇宙规律

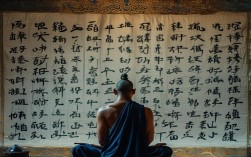

佛教经典如《增一阿含经》《大宝积经》等详细记载了人寿减劫的过程,在“减劫”之初,人寿为八万四千岁,此后每百年减一岁,如此递减,直至人寿十岁,这一过程并非简单的生理衰老,而是与众生心念、道德水平、因果业力密切相关,据《瑜伽师地论》解释,人寿减短的根源在于众生“贪嗔痴”三毒增长,戒律废弛,造作恶业,导致共业感召的生命质量下降,当人寿减至百岁时,众生开始出现“偷盗、妄语、邪淫”等恶行;减至五十岁时,父母与子女相互轻慢;减至十岁时,人际关系彻底崩坏,弱肉强食,世界陷入“刀兵劫”的灾难,此时人类几乎灭绝,仅存少数持戒善人,随后进入“增劫”阶段,人寿重新开始增长。

需要明确的是,佛教的“劫”是极长的时间单位,一小劫约为一千六百七十九万年(根据《俱舍论》计算),减劫”是一个极其缓慢的过程,与现实历史中的寿命变化并非同一概念,现代医学发展使人类平均寿命显著提升,但这并不违背佛教“减劫”理论——因为佛教关注的不仅是“肉身寿命”的长度,更是“法身慧命”的延续,以及众生在特定时代的心力与修行条件。

“寿命缩短”的象征意义:末法时代的修行困境

佛教认为,我们现在处于“住劫”中的“减劫”后期,即“末法时代”,此时虽然物质文明发达,但众生根机浅薄,难以接受深奥佛法,修行障碍重重,这被隐喻为“寿命缩短”,具体而言,这种“缩短”体现在三个层面:

定力寿命缩短:禅定是佛教修行的核心,末法时代众生心念散乱,贪著五欲,难以进入深禅定。《大集经》记载:“末法时代,人多懈怠,如毛发虫,朝生夕死,不能久住。”这里的“寿命”指禅定状态的持续力,众生因定力不足,智慧难以开发,如同“朝生夕死”的微小生物,难以获得真实的修行利益。

法脉寿命缩短:正法时代,佛法住世千年,修行者证果者众多;像法时代,佛法住世五百年,修行者以相似修行为主;末法时代,佛法住世一万年,但真正能阐释佛法精髓的“善知识”越来越少,经典也可能被篡改或误解,这种“法脉”的衰减,被视为佛法“寿命”的缩短。

福报寿命缩短:佛教认为,寿命长短与福报直接相关,末法时代众生造作恶业(如杀生、偷盗、邪淫),导致共业感召的生存环境恶化,自然灾害、疾病瘟疫频发,即使物质生活改善,但身心不安、寿命短暂的现象依然普遍。《仁王护国般若波罗蜜经》说:“末法时代,人寿减短,多诸疾疫,饥馑荐臻,人民困苦。”这里的“寿命缩短”,更多是福报衰减导致的生存质量下降。

佛教对“寿命缩短”的回应:超越寿命的修行智慧

面对“寿命缩短”的末法困境,佛教并非消极悲观,而是强调通过修行超越对“寿命”的执着,实现“法身慧命”的永恒,佛教认为,肉身寿命的长短由业力决定,但修行者可以通过“戒、定、慧”三学转化业力,获得“无量寿”。

- 持戒积福:遵守五戒(不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒),减少恶业,增长福报,为长寿奠定基础;

- 修定生慧:通过禅定净化心念,培养定力,即使肉身寿命有限,也能在定中获得“法喜”,超越生死焦虑;

- 观照无常:观照“寿命无常”的本质,破除对永恒的执着,从而精进修行,争取在有限的生命中解脱生死。

尤其净土宗强调“念佛求生净土”,通过阿弥陀佛的愿力,往生西方极乐世界,获得“无量寿”,彻底超越末法时代的寿命局限,这种“寿命”已非肉身寿命,而是法身慧命的永恒存在,体现了佛教对“寿命”问题的终极解答。

佛教减劫阶段与寿命变化简表

| 减劫阶段 | 初始寿命 | 减劫速率 | 对应时期特征 |

|---|---|---|---|

| 减劫之初 | 84000岁 | 每百年减1岁 | 道德完善,人心淳朴,修行者易证果 |

| 减劫中期 | 100岁 | 每百年减1岁 | 出现偷盗、妄语,人际关系开始疏离 |

| 减劫后期 | 50岁 | 每百年减1岁 | 父子相轻,邪见增长,修行障碍增多 |

| 减劫末期 | 10岁 | 每百年减1岁 | 弱肉强食,刀兵劫起,人类濒临灭绝 |

相关问答FAQs

Q1:佛教说“寿命缩短”,为什么现代社会平均寿命反而比古代长?

A:佛教的“寿命缩短”并非指物理寿命的绝对下降,而是对末法时代众生心力退转、福报衰减、修行环境恶化的描述,现代医学发展使人类平均寿命提升,属于“物质福报”的暂时改善,但末法时代的核心问题是“心性堕落”——众生虽长寿,却多被欲望困扰,心念散乱,难以修行,导致“法身慧命”的“寿命”缩短,正如《法华经》所言:“末法时代,虽多长寿,而多苦恼。”寿命长短并非衡量修行成就的标准,关键在于是否能在有限生命中觉悟真理。

Q2:佛教修行能否改变寿命?普通人如何应对“寿命缩短”的焦虑?

A:佛教认为,寿命由“定业”(固定成熟的业力)和“不定业”(可通过修行转化的业力)共同决定,通过精进修行,如持戒、行善、念佛、禅定等,可以转化不定业,获得延寿或善终的福报(如《药师经》中称念药师佛名号可消灾延寿),但更重要的是,修行能帮助众生超越对“寿命”的执着:通过观照“无常”,明白寿命有限,从而珍惜当下,精进修行;通过修“慈心”,减少对死亡的恐惧;通过发“菩提心”,将有限的生命投入到利益众生的事业中,实现“法身慧命”的永恒,普通人不必为“寿命缩短”焦虑,而应以“无常”为警策,在生活中践行慈悲与智慧,让每一刻生命都充满意义。