在物质丰裕的当代社会,“富时佛教”逐渐成为值得关注的议题,这里的“富时”并非单纯指物质财富的积累,更指向一个社会整体资源相对充足、人们基本需求得到满足的时代背景,在这样的时代中,佛教如何回应物质富足带来的精神挑战?其经典智慧如何与现代生活结合?这不仅关乎佛教自身的传承,更影响着人们在富足中寻找生命意义的路径。

富足时代的佛教:机遇与挑战并存

当代社会科技飞速发展,经济持续增长,多数人告别了物质匮乏的生存焦虑。“富足”并未必然带来“幸福”,反而衍生出新的精神困境:物质主义导致的价值迷失、消费主义引发的心理焦虑、信息爆炸带来的注意力涣散、人际关系中的功利化倾向……这些问题恰恰为佛教思想的现代转化提供了契机,佛教作为关注生命本质的智慧体系,其“破除我执”“知足常乐”“慈悲利他”等理念,恰是疗愈现代心灵困境的良方。

但富足时代也使佛教面临挑战,物质诱惑可能让部分信徒偏离修行本质,将信仰简化为“求财富、求保佑”的工具,背离佛教“觉悟人生”的核心宗旨;商业化浪潮冲击宗教场所,部分佛教活动过度包装、追求经济效益,削弱了佛教的庄严性与精神感召力,如何在“富时”中保持佛教的本真,成为佛教界必须回应的课题。

佛教经典中的财富观:净财与善用的智慧

佛教并非“禁欲主义”,其对财富的态度始终围绕“正取、正用、正念”展开,在经典中,财富被称为“净财”,指通过正当手段获得、并用于利益众生的资源,这种财富观为富足时代的财富实践提供了根本遵循。

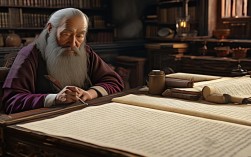

《善生经》中,佛陀明确指出居士获取财富需“先习技艺,方便求财”,反对“窃盗、劫夺、欺诳”,强调“当以法求财,不以非法”,即财富必须通过合法、符合道德的方式获得,这是“净财”的前提,对于已获得的财富,佛陀教导应“分作四分”:一份用于衣食住行等生活所需,一份用于投资再生产,一份储以备不时之需,剩余一份则用于布施(《杂阿含经》),这种分配比例既保障了个人与家庭的生存发展,又体现了“取之于社会,用之于社会”的共享智慧。

更深层的是,佛教要求对财富保持“正念”。《金刚经》云:“凡所有相,皆是虚妄,但应无所住而生其心。”财富作为“相”之一,本质上是无常的,若执着于“拥有”,便会成为财富的奴隶;若能以“无所住”的心态看待财富,将其视为利益众生的工具,便能超越对财富的焦虑,如《法句经》所言:“知足者虽贫而乐,不知足者虽富而忧。”真正的富足,不在于财富的多少,而在于内心的知足与安宁。

富时佛教的实践路径:从心灵净化到社会关怀

面对富足时代的挑战,佛教需以“契理契机”为原则,在传承教义的基础上探索现代实践路径,其核心可概括为“净化心灵”与“关怀社会”两大维度。

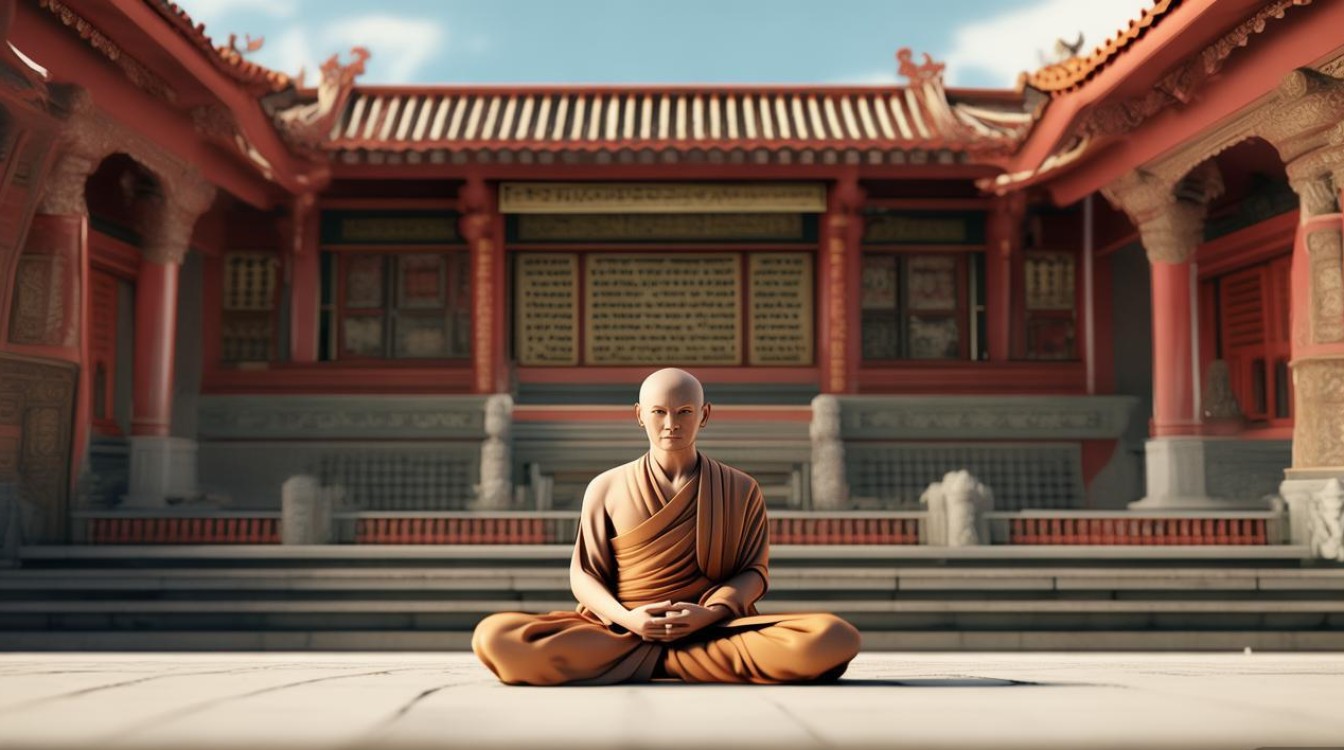

(一)以“般若智慧”净化心灵,对抗物化困境

富足时代最易陷入的陷阱,是将“人”异化为“物”,将生命的价值简化为物质占有,佛教的“般若智慧”正是破解这一困境的钥匙,通过禅修、正念等实践,帮助人们觉察内心的贪嗔痴,培养“观照力”——观照财富的无常、观照欲望的虚妄、观照生命的本质,现代流行的“正念禅修”,引导人们在呼吸间专注当下,减少对过去的悔恨与未来的焦虑,在平凡生活中体验内心的平静;而“生活禅”则倡导“搬柴运水无非是道,吃饭睡觉即是修行”,将修行融入日常,让富足的物质生活成为滋养心灵的土壤,而非束缚精神的枷锁。

(二)以“慈悲精神”关怀社会,践行利他之行

佛教的“慈悲”并非抽象的情感,而是具体的行动,在富足时代,佛教徒应将“净财”转化为“善财”,通过慈善、教育、环保等事业回馈社会,历史上,佛教寺院常是“粥僧”之所、灾时救济站;现代,佛教界也积极参与扶贫助学、医疗救助、灾难救援等公益行动,台湾佛光山在全球范围内推动“人间佛教”实践,创办学校、医院、养老机构,将“慈悲利他”落实到具体的社会服务中;大陆的“心灵环保”运动,则倡导从净化心灵延伸到净化环境,体现“依正不二”的生态智慧,这与当代可持续发展理念高度契合。

(三)以“现代传播”弘法利生,创新弘法形式

富足时代的信息传播方式发生巨变,佛教需主动拥抱现代科技,以大众喜闻乐见的方式传递智慧,近年来,短视频平台上的“禅意博主”、线上禅修营、佛教主题的动漫与影视作品(如《佛陀》《玄奘大师》),让古老的佛教教义以更生动、更贴近生活的形式走进大众视野,这种“现代化表达”并非对教义的妥协,而是“契机”的智慧——用现代人能理解的语言,讲述“生命觉醒”的永恒主题。

富时佛教的当代案例:从理念到现实的转化

在现实中,已有不少将富时佛教理念落地的探索,企业家曹德旺受佛教“布施”思想影响,创立河仁慈善基金会,累计捐赠超百亿元,践行“取之社会,用之社会”的理念;日本“经营之圣”稻盛和夫将佛教“利他”思想融入企业管理,提出“敬天爱人”的经营哲学,带领两家企业进入世界500强;在都市生活中,“禅意咖啡馆”“素食文化空间”的兴起,则为人们提供了在富足生活中寻找心灵栖息地的物理空间,让佛教的生活美学融入日常。

在富足中觉醒,于利他中圆满

富时佛教的核心,不是否定财富,而是超越对财富的执着;不是逃避现实,而是以智慧引导现实,它提醒我们:物质的富足只是生命的基础,精神的富足才是生命的圆满,在这样一个资源相对丰裕的时代,佛教的“知足”“慈悲”“智慧”不仅是个人心灵解脱的法门,更是构建和谐社会的精神资源——当每个人都能以“无所住”的心态对待财富,以“慈悲利他”的行动关怀他人,富足的时代才能真正成为“人类文明的时代”。

相关问答FAQs

Q1:有人认为佛教提倡“出世”,与富足时代的“入世”追求矛盾,富时佛教如何调和这种矛盾?

A:佛教并非消极“出世”,而是强调“入世修行”。《维摩诘经》中“在尘不染,无所著故”正是对“入世”与“出世”统一的诠释,富时佛教鼓励信徒在参与社会、创造财富的同时,保持对无常的觉知和对欲望的超越——即“以出世心做入世事”,企业家在市场竞争中追求卓越,但不过分执着于成败;普通人在享受物质生活时,不忘精神修养,这种“在富足中觉醒,在忙碌中安住”的状态,正是富时佛教调和矛盾的核心智慧:既不回避富足时代的现实需求,也不放弃对生命本质的探索。

Q2:面对富足时代的商业化冲击,佛教如何保持其纯粹性?

A:保持佛教纯粹性需从“教义坚守”与“制度创新”双管齐下,回归“智慧与慈悲”的核心教义,明确佛教的根本目标是“破除无明、觉悟人生”,而非追求经济利益,对商业化倾向保持警惕,如抵制“高价开光”“售卖‘灵验’物品”等将信仰商品化的行为,通过现代管理规范宗教场所运作,例如建立透明的财务制度、推动公益化服务,让佛教活动回归“以法为本、以众生为本”的初心,加强佛教教育,提升信众的正见与辨别力,让大众理解佛教的精神内核——形式符号(如佛像、法器)只是引导修行的工具,而非信仰的终极目标,唯有如此,佛教才能在富足时代保持其庄严性与感召力,真正成为“心灵的灯塔”。