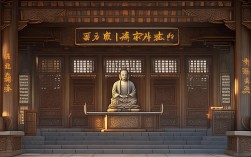

在佛教文化中,“菩萨出道日生日”并非世俗意义上的诞辰庆典,而是对菩萨悲愿圆满、开始教化众生这一殊胜时刻的庄严纪念,菩萨作为“觉有情”,其“出生”并非凡俗的肉体诞生,而是无上悲智与度生愿行的圆满具足,标志着从“因地修行”到“果地利生”的升华,这一纪念日既承载着信众对菩萨的崇敬,更蕴含着对慈悲、智慧与利他精神的传承与践行。

菩萨圣诞日的由来,源于佛教经典与民间信仰的深度融合,在《妙法莲华经》《悲华经》等经典中,记载了菩萨于久远劫前发愿度生的事迹:如观音菩萨于“劫前”听佛说法时,立下“若有无量百千万亿众生受诸苦恼,闻是观世音菩萨,一心称名,菩萨即时观其音声皆得解脱”的大愿;文殊菩萨象征“般若智慧”,于“七佛之师”位发愿,引导众生断无明、开佛慧;普贤菩萨以“大行”著称,誓愿“虚空有尽,我愿无穷”,实践菩萨道究竟圆满,这些“发愿”的时刻,被信众视为菩萨“出道”——即从觉悟走向利他的起点,而圣诞日则是这一悲愿力圆满显现的象征,故“生日”与“出道日”在精神内核上高度统一,共同指向菩萨“上求佛道,下化众生”的初心。

不同菩萨的圣诞日各有殊胜意涵,其“出道”的使命也各具侧重,以下为部分主要菩萨的圣诞日及象征意义概览:

| 菩萨名称 | 圣诞日(生日/出道日) | 象征意义与“出道”使命 |

|---|---|---|

| 观音菩萨 | 农历二月十九 | 大慈大悲,寻声救苦,以“慈悲”为体,救度众生现世苦难 |

| 文殊菩萨 | 农历四月初四 | 大智妙慧,断除烦恼,以“智慧”为用,引导众生明心见性 |

| 普贤菩萨 | 农历六月十六(或十九) | 大行愿力,实践菩萨道,以“行愿”为途,将智慧落实于行动 |

| 地藏菩萨 | 农历七月三十 | 大愿深重,地狱不空誓不成佛,以“愿力”为因,度化恶道众生 |

| 弥勒菩萨 | 农历正月初一(布袋和尚形象) | 欢喜包容,未来佛之代表,以“欢喜”为相,倡导众生和睦相处 |

传统社会中,菩萨圣诞日的习俗多围绕“学菩萨行”展开,信众会前往寺庙参与法会,通过诵经、供灯、斋天、放生等方式,表达对菩萨的敬仰;更会效仿菩萨精神,参与慈善活动,如施粥、赠衣、救助贫弱,将“慈悲利他”融入生活,观音圣诞日前后,浙江普陀山、四川峨眉山等名刹常举行“观音七”法会,信众通过持诵《普门品》,体悟“菩萨是众生的大善知识”;地藏圣诞日则强调“孝亲尊师”,许多家庭会为祖先供奉香烛,践行“上报四重恩”的教义,这些习俗不仅是宗教仪式,更是将菩萨精神转化为生活实践的文化纽带。

当代社会,“菩萨出道日生日”的意义已超越宗教范畴,成为传递正向价值观的文化符号,在快节奏的现代生活中,人们常面临焦虑、迷茫,菩萨“慈悲、智慧、行愿”的精神恰如一盏明灯:观音的“寻声救苦”启示我们关注身边人的需求,践行“人间慈悲”;文殊的“般若智慧”鼓励我们以理性与包容面对困境;普贤的“行愿精神”则提醒“知行合一”,将善念转化为善行,许多青年群体以“志愿者服务”代替传统祭祀,在社区帮扶、环保行动中感受“菩萨道”的当代价值,让“出道日”的精神内核在新时代焕发生机。

相关问答FAQs

Q1:菩萨的“出道日”和“生日”有什么区别?

A:在佛教语境中,“生日”指菩萨悲愿力圆满具足的“圣诞日”,象征其从因地修行走向果地利生的起点;“出道日”则强调菩萨开始以觉悟之身教化众人的时刻,两者在精神内核上统一,共同体现菩萨“觉悟”与“利他”的圆满,故常被合称为“生日出道日”。

Q2:普通人如何在生活中践行菩萨的“出道精神”?

A:菩萨的“出道精神”核心是“慈悲利他”,普通人可从日常小事做起:如对他人多一份耐心与善意(慈悲),遇到问题以理性智慧化解(智慧),主动参与志愿服务或帮助有需要的人(行愿),将“菩萨道”融入生活,成为传递温暖与光明的“平凡菩萨”。