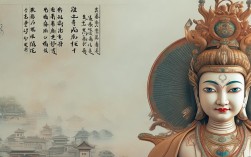

陕西作为华夏文明的重要发祥地,佛教文化在此地扎根深厚,地藏菩萨信仰亦在历史长河中与本土文化交融,形成了独具特色的地域宗教景观,地藏菩萨以“地狱不空,誓不成佛;众生度尽,方证菩提”的宏愿著称,其信仰在陕西不仅体现于宗教场所,更渗透于民俗、艺术与民众精神世界,成为连接历史信仰与当代生活的重要纽带。

历史渊源与信仰传播

陕西的佛教发展可追溯至东汉时期,历经魏晋南北朝的传播与隋唐的鼎盛,地藏菩萨信仰在唐代逐渐广泛,唐代是中国佛教发展的黄金时代,长安(今西安)作为国际大都市,高僧云集,经典译传频繁,地藏菩萨的经典如《地藏菩萨本愿经》《占察善恶业报经》等在此时得到系统译介,加之玄奘、不空等高僧的弘扬,地藏信仰随佛教本土化进程深入民间,据《大唐西域记》等文献记载,地藏菩萨的道场虽在九华山,但陕西作为佛教东传的重要枢纽,其信仰传播与寺院建设始终紧密关联,尤其在关中、陕南地区留下了丰富的文化遗存。

宗教场所与信仰载体

陕西多地留存着与地藏菩萨相关的寺庙、石窟及造像,这些场所不仅是宗教活动的中心,更是历史与艺术的见证。

| 地点 | 所属区域 | 历史时期 | 与地藏菩萨的关联 | 文化特色 |

|---|---|---|---|---|

| 西安大兴善寺 | 关中 | 隋唐至今 | 寺内设有地藏殿,供奉唐代地藏菩萨铜像 | 密宗祖庭,地藏信仰与密宗仪轨结合 |

| 麦积山石窟 | 陇南(毗邻陕西) | 北魏-唐 | 第133窟等地藏菩萨造像,唐代“地藏十王”像 | 石窟艺术中的地藏形象演变 |

| 法门寺 | 关中 | 唐至今 | 地宫出土文物中含地藏题材造像及经卷 | 皇家佛教与地藏信仰的融合 |

| 安康香溪洞 | 陕南 | 明清至今 | 洞窟内有地藏菩萨石刻,为民间信仰圣地 | 自然景观与宗教信仰的结合 |

西安大兴善寺作为隋唐皇家寺院,其地藏殿内的造像融合了唐代丰腴典雅的艺术风格,成为关中地区地藏信仰的象征;麦积山石窟的北魏至唐代地藏造像,则展现了从犍陀罗风格到中国化的转变,尤其是“地藏十王”题材,反映了佛教地狱观念与中国本土冥司信仰的融合;法门寺地宫出土的唐代鎏金地藏菩萨像及《地藏菩萨本愿经》写本,印证了唐代皇室对地藏信仰的推崇。

艺术表现与民俗融合

地藏菩萨信仰在陕西的艺术表现多元,除石窟造像、寺庙雕塑外,还体现在壁画、戏曲与民间工艺中,唐代墓葬壁画中,常可见地藏菩萨与“六道轮回”题材,如章怀太子墓、懿德太子墓中的壁画,将佛教教义与丧葬文化结合,体现了“灵魂救赎”的观念,明清时期,陕西民间戏曲如“目连戏”中融入地救母的故事,通过艺术形式传播地藏孝道与大愿精神。

民俗方面,农历七月三十地藏诞辰是陕西民间的重要节日,俗称“地藏节”,关中地区有“放河灯”习俗,民众于夜间在渭河、沣河等水域放置莲花灯,象征超度亡魂;陕南地区则盛行“地藏庙会”,民众前往寺庙焚香祈福,吃素斋,诵《地藏经》,并举行“施食”仪式,以食物布施饿鬼道众生,这些习俗既保留了佛教仪轨,又融入了陕西本土的祖先崇拜与民间信仰,形成独特的文化实践。

文化意义与当代价值

地藏菩萨信仰在陕西的传承,不仅是宗教文化的延续,更是民族精神的体现,其“大愿”精神与陕西人坚韧不拔、重诺守信的品格相契合,成为激励民众的精神力量,当代,陕西的地藏信仰场所既是宗教活动场所,也是文化旅游的重要载体,如大兴善寺、法门寺通过举办地藏文化节,吸引信众与游客,促进宗教文化与旅游产业的融合,地藏信仰中的慈悲、济世理念,也为当代社会道德建设提供了文化滋养,引导民众向善、行孝、关爱他人。

相关问答FAQs

Q1:陕西地藏菩萨信仰与全国其他地区相比有哪些独特之处?

A:陕西地藏信仰的独特性主要体现在三方面:一是历史传承的“皇家背景”,唐代长安作为都城,地藏信仰得到皇室推崇,与密宗文化深度融合,如大兴善寺的地藏信仰兼具密宗仪轨特色;二是艺术表现的“石窟印记”,麦积山、彬县大佛寺等石窟中的地藏造像,展现了从北魏到唐代的风格演变,尤其“地藏十王”题材与本土冥司信仰结合紧密;三是民俗活动的“地域融合”,如关中“放河灯”、陕南“地藏庙会”等习俗,将佛教仪轨与陕西的水文化、山神信仰结合,形成具有地方特色的实践。

Q2:陕西有哪些与地藏菩萨相关的民俗活动?

A:陕西与地藏菩萨相关的民俗活动以“地藏节”(农历七月三十)为核心,主要包括:①关中地区的“放河灯”,民众于夜间的河流、湖泊放置莲花灯,象征超度溺水亡魂,祈求平安;②陕南地区的“地藏庙会”,民众前往香溪洞、青华宫等寺庙,焚香诵经、吃素斋、布施僧众,并举行“打鬼”“跳神”等仪式,驱邪纳吉;③陕北地区的“挂地藏幡”,农家在门檐悬挂绘有地藏菩萨像的布幡,寓意护佑家庭免受灾祸,体现了民间对地藏菩萨“护法”功能的信仰,这些活动既保留了佛教的慈悲济世精神,又融入了陕西的地域文化特色,成为民间信仰的重要载体。