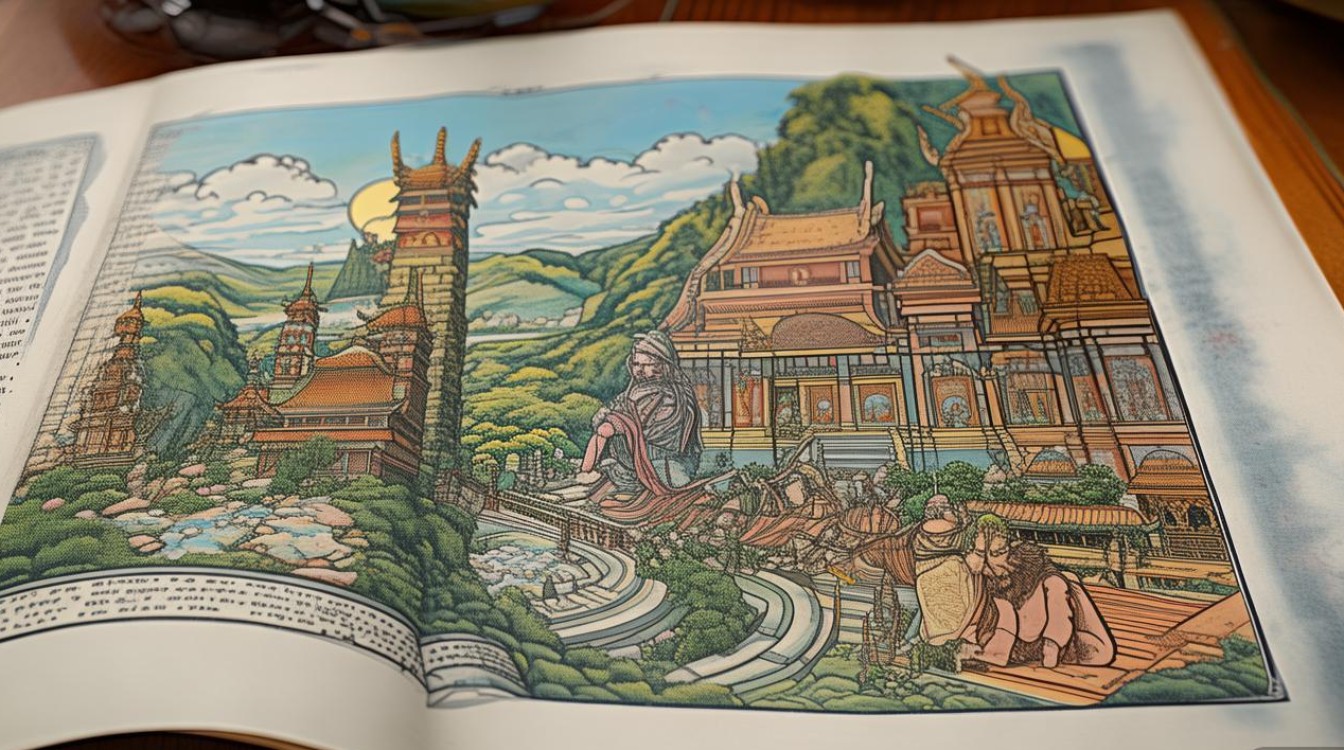

漫画作为一种融合图像与叙事的艺术形式,近年来成为传播古老智慧的新媒介,当佛教经典——这些承载着2500余年哲学思考与慈悲精神的文化瑰宝——遇上漫画,便碰撞出跨越时空的火花,它不仅打破了文字经典的阅读壁垒,更以视觉化的力量,让“诸行无常”“缘起性空”等深奥概念变得鲜活可感,为现代人打开了一扇亲近佛法的大门。

漫画表现佛教经典的核心优势在于“降维解读”与“情感共鸣”,传统佛经语言精炼却晦涩,如《金刚经》的“应无所住而生其心”,需经年累月的研习才能体悟;而漫画通过分镜、对话框、拟人化手法,将抽象概念转化为具体场景:用“瀑布奔流不息”比喻“诸行无常”,用“镜中花水中月”诠释“色即是空”,甚至将佛陀的生平故事绘制成充满戏剧张力的英雄叙事,让读者在视觉沉浸中自然领悟佛法真谛,这种“以象明理”的方式,尤其契合当代人“读图时代”的认知习惯,降低了佛教文化的理解门槛。

漫画佛教经典的常见表现形式多样,各有侧重:

| 表现形式 | 特点 | 案例 |

|---|---|---|

| 故事化改编 | 将佛经故事、佛陀生平转化为连续叙事,注重情节冲突与人物塑造 | 手冢治虫《佛陀》以史诗笔触描绘悉达多太子成佛之路,融合历史与神话 |

| 象征符号可视化 | 用视觉符号隐喻佛法概念,如莲花代表清净,曼陀罗象征宇宙结构 | 田中贵子《心经》绘本以水墨画风呈现“色受想行识”的五蕴皆空 |

| 多媒介融合 | 结合动画、互动游戏等形式,增强参与感 | 《法华经》漫画APP加入角色选择与剧情分支,让读者“亲历”法华会场景 |

国内外已有诸多成功实践,日本漫画大师手冢治虫耗时十年创作的《佛陀》,以百万级销量风靡全球,将佛陀的慈悲与智慧融入对人性的探讨;台湾漫画家蔡志忠的《禅说》《庄子说》系列,用简笔水墨漫画解读禅宗公案与道家哲学,被译成20余种语言,成为跨文化传播的经典;大陆漫画家阿推出的《观呼吸》,通过日常场景漫画化,将“正念呼吸”的修行方法转化为可操作的实践指南,帮助都市人缓解焦虑。

漫画佛教经典的文化价值不仅在于传播,更在于“创造性转化”,它既保留了经典的内核——如因果业力、慈悲喜舍的核心教义,又赋予其当代语境:在《佛陀》中,种族冲突与和平共处的议题暗合现代社会矛盾;在《正念的奇迹》漫画版里,洗碗、喝茶等日常琐事被赋予禅意,呼应了“平常心是道”的修行理念,这种转化让佛教文化从庙堂走向市井,从学术圈走向大众,尤其吸引青少年群体,为传统文化的传承注入新活力。

FAQs

问题1:漫画改编佛教经典会否因过度娱乐化偏离原意?

解答:优质漫画改编以“守正创新”为原则,既尊重原典教义,又通过艺术加工降低理解门槛,佛陀》中,手冢治虫删减了神话元素,强化佛陀对人性苦难的洞察,反而凸显了“众生皆可成佛”的核心精神;而低质量改编可能为追求流量曲解经典,因此读者需选择权威版本或学者参与创作的作品。

问题2:漫画佛教经典适合哪些人群阅读?

解答:其受众广泛:青少年可通过故事化叙事建立对佛教文化的初步认知;修行者能以漫画辅助理解抽象概念,如用“箭喻”漫画版领悟《杂阿含经》中的“四圣谛”;普通读者则能在轻松阅读中获得心灵慰藉,学习应对焦虑、培养慈悲的生活智慧。