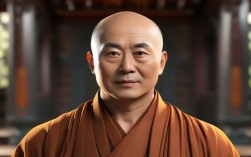

常明法师,俗名卢振华,1935年出生于浙江宁波一个书香世家,自幼浸润于传统文化与佛教氛围之中,其祖父为当地乡贤,精通儒家经典,常以“慈悲为怀,济世为愿”训诫子孙,这种潜移默化的影响为他日后出家修行埋下了伏笔,青年时期,卢振华求学于上海某高校,主修哲学,却对人生终极意义愈发困惑,一次偶然的机会,他在杭州灵隐寺听圆瑛法师讲经,听闻“万法皆空,因果不虚”之理,内心深受震撼,遂于1957年毅然剃度出家,师从天台宗高僧静权法师,法号“常明”。

修行历程:从经典研习到实修证悟

常明法师的修行之路,以“解行并重”为准则,早年,他深入研习《法华经》《楞严经》《华严经》等大乘经典,尤其对天台宗“一念三千”“圆融三谛”的思想有独到体悟,为求法证,他曾先后在宁波天童寺、江苏常州天宁寺闭关修行,历时六年,在关房中,他以“止观双运”之法,昼夜精勤,不仅夯实了理论基础,更在禅定中契入心境,据其弟子回忆,法师常言:“佛法非文字游戏,须在事境中磨炼,若只在经卷上打转,如画饼充饥。”

出家六十余载,常明法师始终秉持“人间佛教”理念,将佛法智慧与现实生活紧密结合,他常说:“佛法不是避世的象牙塔,而是入世的良药方。”在弘法过程中,他特别注重“契理契机”——既坚守佛陀根本教义,又结合现代社会众生的根器,用通俗易懂的语言阐释深奥佛法,他将“无常”思想与现代人面对压力的心态调整相结合,提出“接纳无常,方得自在”,引导信众在变化中保持内心的稳定。

弘法事业:建寺办学,慈悲济世

常明法师的弘法足迹遍布江南,尤以宁波、杭州、苏州等地为中心,上世纪80年代,他主持修复了宁波保国寺,这座始建于唐代的古刹因战乱损毁严重,法师多方奔走,筹集资金,历时十年完成重建,使千年古刹重现庄严,他还创办了“明心佛学苑”,面向社会开设佛学讲座、禅修营,至今已培养学员逾万人,涵盖企业家、教师、学生等各阶层人士。

在慈善方面,法师始终践行“慈悲济世”的初心,1998年长江洪水,他第一时间组织信众捐款捐物,亲自赴灾区慰问;2008年汶川地震,他虽已年逾七旬,仍带头捐款,并发起“心灵重建”项目,为灾区儿童提供心理疏导,他常说:“慈善不仅是物质帮扶,更是心灵的温暖。”多年来,他带领弟子建立了“常明爱心基金”,累计资助贫困学生千余人,援建希望学校五所。

思想特色:融汇古今,智慧圆融

常明法师的思想以“天台为宗,禅教融通”为核心,同时吸收儒家“仁爱”与道家“自然”的智慧,形成独特的“生活禅”体系,他强调“佛法在世间,不离世间觉”,主张将修行融入日常:工作时专注敬业,待人时慈悲包容,面对顺逆时保持平常心。

他对《金刚经》“应无所住而生其心”的阐释尤为精辟:“‘无所住’不是消极避世,而是不执着于结果,用心投入过程;‘生其心’是保持初心,以利益众生为导向。”这种思想既契合大乘佛教的菩萨行精神,又对现代人摆脱功利焦虑具有现实指导意义,法师还特别重视家庭教育,常以“家和万事兴”劝诫信众,认为家庭是修行的道场,夫妻和睦、孝亲敬老是修行的基础。

影响与传承:法脉绵延,德泽后世

常明法师的弘法事业不仅影响了普通信众,更在宗教界和社会各界赢得广泛赞誉,他曾担任中国佛教协会常务理事、浙江省佛教协会副会长等职,为佛教人才培养与文化交流作出重要贡献,其著作《明心法语》《生活禅的智慧》等畅销海内外,被译为英、日、韩等多种文字,成为许多佛学爱好者的入门指南。

虽已年近九旬,法师仍坚持每日讲经、接待信众,他说:“只要还有一个人需要佛法,我就弘法不止。”他的弟子中,不少人已成为各地寺院的中坚力量,继续传承其“解行并重、慈悲济世”的精神,正如一位弟子所言:“常明法师就像一盏明灯,照亮了我们修行的路,也温暖了无数人的心。”

常明法师弘法大事记

| 时间 | 事件/贡献 | 意义与影响 |

|---|---|---|

| 1957年 | 于灵隐寺剃度,师从静权法师 | 正式步入佛门,奠定天台宗修行基础 |

| 1970年代 | 闭关六年,研习经典,实修证悟 | 深化佛法理解,形成“解行并重”理念 |

| 1985年 | 主持修复宁波保国寺 | 恢复千年古刹,推动传统文化传承 |

| 1995年 | 创办“明心佛学苑” | 培养佛学人才,弘扬“生活禅”思想 |

| 2008年 | 发起“心灵重建”项目,援助汶川灾区 | 以佛法智慧助力灾后心理疏导 |

| 2015年 | 出版《明心法语》,获“佛学著作奖” | 扩大思想影响力,推动佛学通俗化 |

相关问答FAQs

Q1:常明法师提倡的“生活禅”与现代流行的“正念”有何区别?

A1:常明法师的“生活禅”以大乘佛教“菩提心”为核心,强调“在生活中修行,在修行中生活”,不仅关注当下的专注(类似正念),更以“利益众生”为终极目标,是“悲智双运”的修行,而现代“正念”多源于上座部佛教,侧重于通过专注当下缓解压力,较少涉及菩萨行与利他精神,两者在目标与内涵上有层次差异。

Q2:常明法师如何看待“科学与佛法”的关系?

A2:法师认为科学与佛法并非对立,而是从不同角度探索真理,科学探索物质世界的规律,佛法揭示生命本质的智慧,二者可以互补,量子力学中的“观察者效应”与佛教“万法唯识”有相通之处;但佛法对“心性”“因果”等问题的探讨,是科学无法涵盖的领域,他主张“以科学精神学佛法,以佛法智慧导人生”,既尊重科学,又不执着于科学对心性的否定。