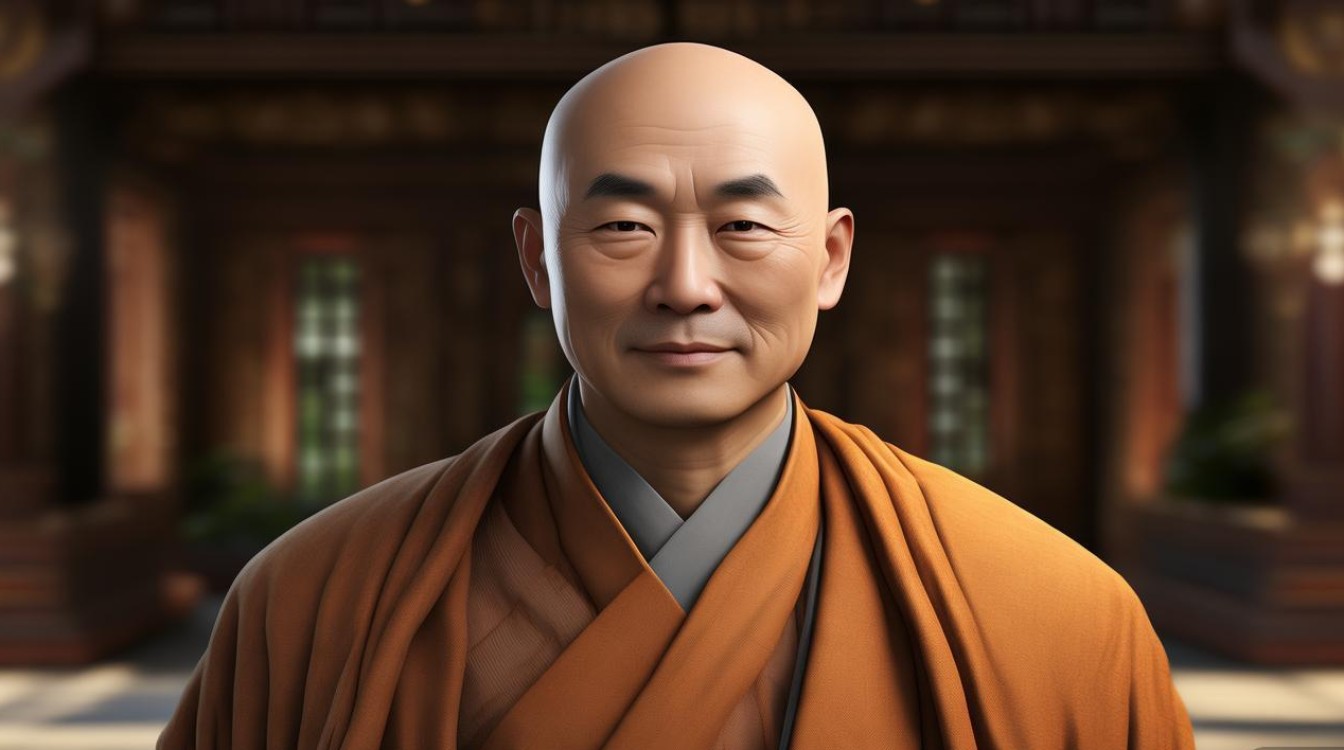

惠强法师,当代佛教界兼具深厚佛学素养与积极实践精神的代表性僧伽,以其“悲智双运、解行并重”的修行理念,在弘法利生、文化传承与社会慈善等领域贡献卓著,成为连接传统智慧与现代生活的重要桥梁。

出家因缘与修行历程

惠强法师俗姓李,1968年出生于江苏扬州一个书香世家,自幼受家庭熏陶,对儒家经典与佛教文化萌生兴趣,青年时期于南京大学哲学系求学期间,广泛研读东西方哲学,却在《道德经》“有无相生”的辩证中触摸到佛法的究竟智慧,尤其对《金刚经》“应无所住而生其心”一句深有体悟,1990年,大学毕业后的他放弃深造机会,前往镇江金山寺依止慈舟长老剃度,法名“惠强”,取“慧光普照、强毅行道”之意。

出家后,法师先在佛学院系统学习三藏经典,以优异成绩毕业后,又赴浙江普陀山、四川峨眉山等名山闭关修行,期间专修止观禅法,历时三年六个月,在定慧中深化对“缘起性空”的体悟,1998年,应太虚大师创办的闽南佛学院邀请,法师担任教席,主讲《法华经》《华严经》等大乘经典,其授课深入浅出,善于以现代语言阐释深奥教理,深受学僧欢迎,2005年,法师受聘为中国佛学院研究生导师,培养了一批兼具理论与实修的青年僧才。

弘法事业与文化贡献

惠强法师的弘法事业以“契理契机”为原则,既坚守佛法根本教义,又积极适应现代社会需求,他常言:“佛法不是古董,而是解决当代人心灵困惑的良方。”为此,他开创“生活禅”弘法模式,倡导“日日是好日,念念是菩提”,将修行融入工作、家庭与人际交往中,让佛法成为日常生活的智慧指南。

在弘法形式上,法师勇于创新:2010年创办“惠强弘法网”,通过视频、音频、图文等形式弘法,累计受众超千万人次;2015年发起“青年佛学夏令营”,吸引全国高校学子参与,通过禅修、讲座、公益实践等方式,引导青年树立正信人生观;2018年,法师所著《佛法与现代生活》《金刚经的智慧之光》等著作出版,销量突破50万册,成为大众佛学入门畅销书,他还注重佛教文化的国际传播,多次赴东南亚、欧美地区参加“世界佛教论坛”,以英语、法语等语言宣讲“人类命运共同体”理念下的佛教智慧。

以下是法师弘法事业的主要成就概览:

| 弘法项目 | 启动时间 | 社会影响 |

|----------------------|--------------|---------------------------------------|

| “生活禅”全国巡讲 | 2002年 | 覆盖30余省市,受众超200万人次 |

| 惠强弘法网 | 2010年 | 日均访问量10万+,获“中国优秀宗教网站” |

| 青年佛学夏令营 | 2015年 | 累计培养学员8000余人,95%学员持续参与公益 |

| 《佛法与现代生活》出版 | 2018年 | 被多所高校选为通识读物,译成5种语言 |

社会慈善与慈悲践行

“佛法不离世间觉,慈悲济世是本分”,这是惠强法师常挂在嘴边的话,多年来,他始终将慈善事业作为菩萨行的重要实践,带领弟子成立“惠强慈善基金会”,聚焦教育扶贫、医疗救助、灾害救援三大领域。

在教育方面,基金会自2010年起在云南、贵州等地援建“惠强希望小学”23所,资助贫困学生1.2万名;医疗领域,发起“光明行”项目,为白内障患者免费实施手术,累计让5000余名患者重见光明;2020年新冠疫情期间,法师第一时间组织捐赠口罩、防护服等物资价值2000万元,并带领弟子编写《疫情中的心灵防护手册》,为大众提供心理疏导。

法师认为:“慈善不是简单的施舍,而是唤醒众生内心的慈悲与智慧。”他倡导“慈善+修行”模式,要求参与慈善的义工在服务中修习“布施、持戒、忍辱”,让行善成为净化心灵的过程。

理念与精神传承

惠强法师的修行理念以“融通教禅、悲智双运”为核心,强调“教理是方向,实修是根本,利生是归宿”,他常说:“学佛不是为了逃避现实,而是为了更好地面对现实;不是为了个人的解脱,而是为了帮助更多人离苦得乐。”这种入世而超然的智慧,让无数人在迷茫中找到方向,在困境中获得力量。

年逾五旬的惠强法师仍奔波于弘法一线,清晨四点起床诵经、坐禅,白天处理寺院事务、讲经说法,晚上回复信众邮件、撰写著作,他常以“老牛”自喻:“我只愿做一头默默耕耘的老牛,把佛法的甘露洒向每一个需要的心灵。”

相关问答FAQs

Q1:惠强法师的“生活禅”与其他弘法模式有何不同?

A:惠强法师的“生活禅”核心在于“将修行还给生活”,区别于传统“闭关山林”的修行方式,强调“行住坐卧皆是禅”,他提出“工作即修行”“家庭是道场”,倡导在职场中修习“专注与敬业”,在家庭中践行“宽容与感恩”,通过日常生活中的点滴实践,培养内心的定力与慈悲,让佛法真正成为解决现实问题的智慧工具。

Q2:惠强法师如何平衡弘法、修行与社会慈善的关系?

A:法师认为三者是“一体三面”:“修行是根本,为弘法提供智慧;弘法是使命,让更多人受益;慈善是实践,将佛法落实于利他行动。”他每日坚持早晚课诵、禅修,确保修行不辍;弘法活动则优先选择周末与节假日,避免占用固定修行时间;慈善事务则交由专业团队管理,自己仅把握方向与参与关键项目,从而实现三者的高效统一。