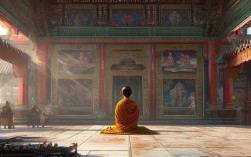

傣族老人在寺庙中使用的物品,承载着深厚的南传上座部佛教信仰与傣族传统文化的融合,既是礼佛的法器,也是日常修行与生活的载体,这些物品材质天然、工艺质朴,每一件都凝聚着傣族老人对佛的虔诚与对生活的敬畏。

宗教服饰是老人进入寺庙的重要标识,最常见的“居士服”,多以藏青或赭石色棉麻布料制成,对襟、长袖、无领或小立领,衣襟处常以五色丝线盘绣出简洁的莲花纹或傣文经咒,象征清净与庄严,老年女性会在腰间系一条织锦腰带,图案多为孔雀、大象等吉祥物,既固定衣物,也增添美感,男性则多佩戴“包头”,用白色或深色棉布缠绕成筒状,包头末端常垂下一缕流苏,行走间轻摆,透着沉稳的仪式感,佛珠是必备之物,多为108颗,材质有菩提子、玉石、檀香木等,颗数对应佛教中“断除108种烦恼”的寓意,老人常捻动佛珠默念经文,既是修行,也是与神灵的对话。

法器与礼佛用品在寺庙仪式中不可或缺,傣族寺庙的香炉多为铜制或陶制,炉身呈莲花状,刻有傣文“唵嘛呢叭咪吽”六字真言,老人点燃由芭蕉叶包裹的香条,插入香炉,青烟袅袅中寄托祈福之心,供灯则多用陶土烧制的小型莲花灯,灯盏中注入植物油,放入棉灯芯,点燃后置于佛像前,象征“破除无明,智慧光明”,经书方面,老人常携带傣文贝叶经的复刻版或印刷本,经书用棉布包裹,封面绣有佛像与莲花,内页文字由傣文书写,记录着佛教教义与傣族历史。“佛幡”也是寺庙中常见的物品,长约两米,以红、黄、蓝三色棉布制成,顶端悬挂流苏,幡面绣有佛像、经文及傣族传统图案,老人会在重要节日前亲手制作,悬挂于寺庙廊柱,祈求平安。

生活与修行用具则体现了寺庙生活的日常性,老人礼佛后常在禅房打坐,禅修垫多为蒲草编织,外层包裹傣锦,图案以几何纹为主,坐垫柔软且有韧性,适合长时间静坐,经书架则是小型木制结构,高约半米,分三层,雕有莲花纹与卷草纹,用于放置经书与佛珠,取用方便且保持整洁,水杯多为傣族特色的陶罐,素色无釉,罐身刻有吉祥纹样,老人用其盛放从寺庙水井打来的“圣水”,饮用或用于礼佛时洗手,寓意“清净身心”,部分老人还会携带一把小型佛伞,伞面用傣锦制成,伞柄以竹木雕花,用于遮阳或礼佛时持握,象征“庇护众生”。

这些物品不仅是工具,更是傣族老人精神世界的物化,居士服的朴素与庄重,法器的神圣与肃穆,生活用具的实用与美观,共同构成了寺庙生活的完整图景,它们多由傣族手工艺人手工制作,代代相传,既保留了传统工艺,也融入了老人的情感与信仰,在傣族村寨,老人将这些物品视为“圣物”,使用前会净手、诵经,用后妥善存放,体现了对佛的敬畏与对文化的传承。

以下为傣族老人寺庙常用法器与礼佛用品简表:

| 物品名称 | 材质 | 主要用途 | 文化象征 |

|---|---|---|---|

| 居士服 | 棉麻、织锦 | 礼佛时的着装 | 清净庄严、身份标识 |

| 佛珠 | 菩提子、檀香 | 念经、计数、修行 | 断除烦恼、与佛对话 |

| 香炉 | 铜、陶 | 燃香礼佛 | 传达心意、祈福 |

| 供灯 | 陶土 | 佛像前供奉 | 智慧光明、破除无明 |

| 贝叶经 | 贝叶、棉布 | 诵读经文、记录教义 | 佛法传承、文化载体 |

| 佛幡 | 棉布、傣锦 | 庙宇悬挂、祈福 | 庄严道场、吉祥如意 |

FAQs

Q1:傣族老人寺庙用品中的贝叶经有什么特殊意义?

A1:贝叶经是傣族佛教文化的核心载体,以贝多罗树叶为材料,经过处理、刻写、上色等工序制成,内容涵盖佛教经典、历史传说、医学知识等,老人认为贝叶经是“佛的语言”,诵读可积累功德,保存贝叶经则是对文化的守护,其制作工艺复杂,需多人协作,体现了傣族集体智慧与对信仰的重视。

Q2:傣族老人在寺庙中使用这些物品时有哪些禁忌?

A2:傣族老人使用寺庙物品时严格遵守宗教禁忌:佛珠不可随意触摸或跨过,需轻捻佩戴;经书需置于高处,不可踩踏或随意翻动,读经前需净手;供灯熄灭后不可吹气,需用扇子扇灭,象征“不熄佛智”;居士服要保持整洁,不可穿着做家务或参加世俗娱乐活动;佛幡等物品不可随意赠予外人,需由寺庙统一管理或作为家传信物,这些禁忌体现了对佛的尊重与对信仰的虔诚。