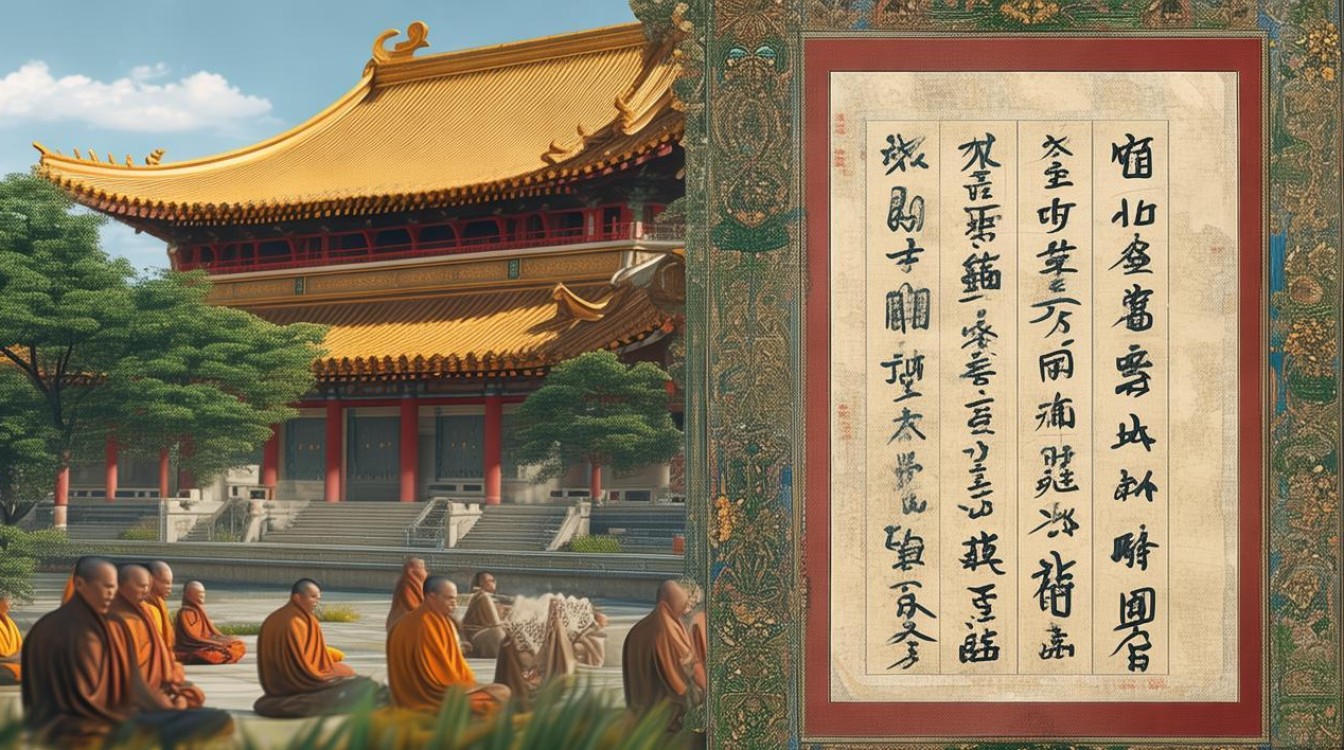

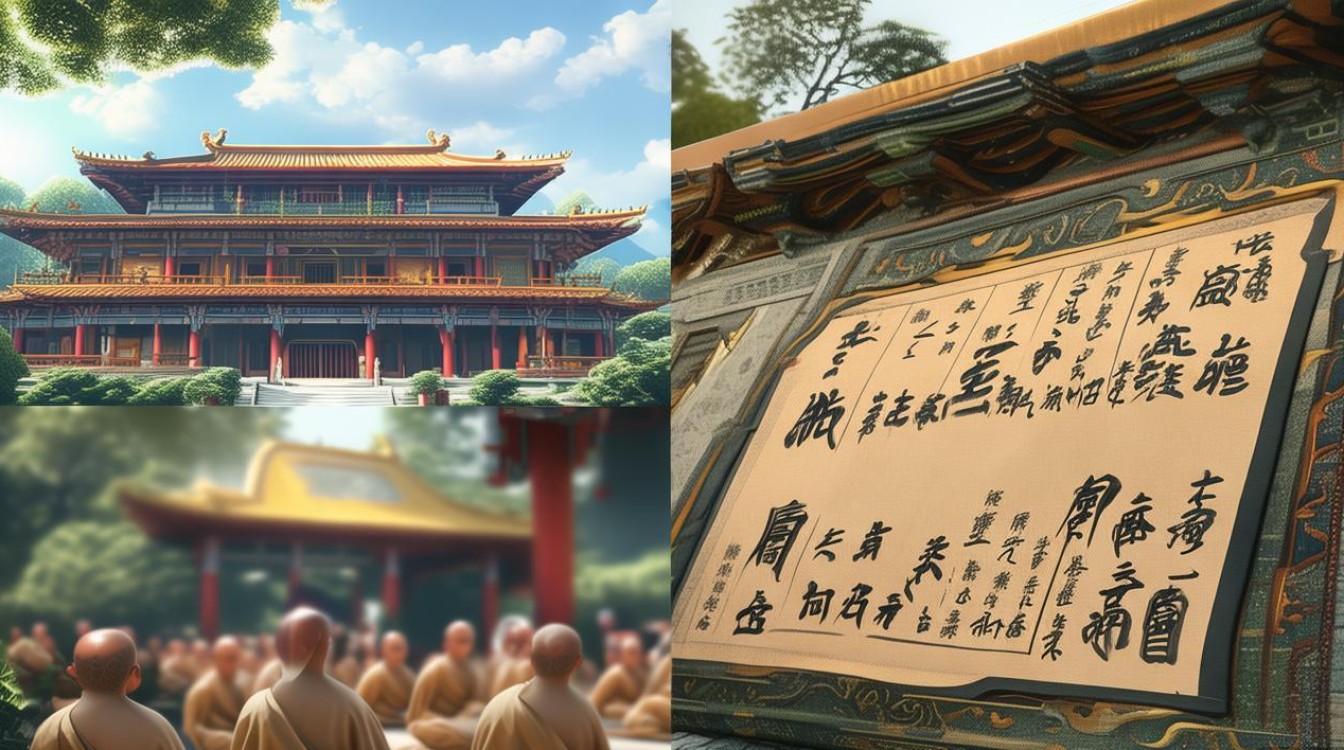

佛教对“谤言”的教义,核心在于揭示言语造业的力量与因果法则,所谓“谤言”,不仅指恶语中伤他人的言论,更涵盖对三宝(佛、法、僧)的诋毁、对因果规律的否定,以及对正法的歪曲,佛教认为,言语是“身口意”三业之一,口业直接影响自他的善根与修行,而谤言作为最严重的口业之一,会引发深远的恶果,需以正知正见加以远离。

谤言的本质与根源

佛教将谤言的根源归结于“贪嗔痴”三毒,贪心驱动下,因嫉妒他人功德、福报,便通过诽谤贬低对方,以寻求心理平衡;嗔心现前时,因怨恨、愤怒而恶语相向,甚至不惜造谣毁谤;痴心蒙蔽者,不明善恶因果,轻信邪见,随意否定正法,或以凡夫心测度圣境,导致谤佛谤法,从《大智度论》看,“谤言”的本质是“心毒”的外显,因内心充满烦恼,言语便成为伤人害己的工具,有人因不理解“无常”教义,便斥佛法为“消极悲观”,此即痴心导致的谤法;见他人行善得利,便诬其“沽名钓誉”,则是贪心引发的谤人。

谤言的果报:现世与后世的双重苦果

佛教强调“善恶业报,如影随形”,谤言的果报可分为现世与后世,轻则损害人际关系,重则招致恶道之苦。

现世果报:轻者,常遭他人误解与疏远,因恶语传播而失去信任,内心充满悔恨与焦虑;重者,可能引发诉讼、冲突,甚至导致身心疾病,如《佛为首迦长者说业报差别经》所言:“恶口之报,常闻恶声,言多诤讼。”

后世果报:若诽谤三宝,属“逆罪”之一,果报尤为严重。《地藏经》记载,诽谤佛法者,将堕“无间地狱”,经历“千万亿劫,求出无期”;若诽谤他人,则根据对象不同受报:诽谤父母者堕地狱,诽谤善人者遭衰损,诽谤僧团者破和合僧,即使是无心之谤,若未忏悔,亦会损耗福报,使修行障碍重重。

远离谤言的修行路径

佛教对治谤言,需从“戒、定、慧”三学入手,以净化口业,成就正语。

持戒防非:首先受持“不恶口戒”,即不说粗恶、尖酸刻薄的语言,避免直接伤害他人;其次守“不两舌戒”,不挑拨离间,不传播是非;再持“不绮语戒”,不说华而不实、无意义的话语,让言语成为传递善意的工具。

修习慈悲:通过观修“慈悲心”,理解众生皆在苦中,犯错多因无明,而非故意为之,面对他人过失,以“哀愍心”代替嗔恨,如《梵网经》所言“孝名为戒”,将善待他人视为修行的一部分,自然减少恶语。

正思维与智慧观照:对不确定的言论,先以“慧”审察是否属实,避免人云亦云;对看似矛盾的法义,需深入学习经教,以正信正见破除邪见,而非轻率否定,如对“空性”教义,若未理解“空有不二”,便斥为“虚无主义”,此即愚痴,需以闻思修对治。

谤言类型与果报对照表

| 谤言类型 | 具体表现 | 果报 |

|---|---|---|

| 诽谤三宝 | 否定佛的功德、歪曲法义、诋毁僧团清净戒行 | 堕无间地狱,后世愚痴,不闻正法 |

| 诽谤他人 | 恶语中伤、造谣毁谤、挑拨离间 | 现世遭人厌弃,后世生卑贱家,常被诽谤 |

| 诽谤因果 | 宣扬“无因果”“善恶无报”,否定业力规律 | 堕饿鬼道,常受饥渴,后世颠倒善恶 |

| 无心之谤(未忏悔) | 因无知或轻信传播错误言论,虽无恶意但误导他人 | 福报衰减,修行障碍,多病多灾 |

相关问答FAQs

Q1:若不小心说了谤言,如何补救?

A:佛教强调“知过能改,善莫大焉”,补救需分三步:一是“止恶”,立即停止传播谤言,并阻止他人继续扩散;二是“忏悔”,至诚向被诽谤者(若为三宝则至心礼佛)道歉,发露罪业,愿未来不复再犯;三是“行善”,通过诵经、布施、持戒等方式积累福德,以善业对消恶业,如《普贤行愿品》所言,“往昔所造诸恶业,皆由无始贪嗔痴,从身语意之所生,一切我今皆忏悔”,真诚忏悔可减轻业障。

Q2:批评与谤言有何区别?如何避免将批评误认为谤言?

A:批评与谤言的核心区别在于“动机”与“效果”,批评的动机是“慈悲”,目的是帮助对方改正错误、提升善法,言语中带有建设性,且基于事实;谤言的动机是“嗔恨或嫉妒”,目的是贬低、伤害对方,言语多为虚假、夸大或恶意揣测,且会破坏和谐,指出戒律漏洞以提醒僧人持戒,是批评;而因个人偏见指责僧人破戒,则是谤言,避免误区的关键是:批评前先观照自心,确认动机是否纯净;批评时对事不对人,以温和方式表达;若对方不接受,应适时止语,而非强加指责。