云冈石窟作为中国佛教艺术的巅峰之作,以北魏皇家石窟的恢弘气势闻名于世,其造像既有犍陀罗风格的刚硬雄浑,也融合中原文化的温润内敛,近年来,网络上悄然兴起对“云冈萌菩萨”的热议——特指石窟中部分菩萨造像所流露出的亲切、灵动甚至略带“可爱”的神情与姿态,打破了传统佛教造像“庄严神圣”的刻板印象,让千年石刻焕发出贴近当代审美的生命力,这些“萌菩萨”并非刻意为之的“网红”,而是北魏工匠在宗教艺术与人性表达之间寻找平衡的智慧结晶,其背后蕴含的历史脉络、艺术演变与文化密码,值得细细品味。

“萌”从何来:云冈菩萨造像的亲和力密码

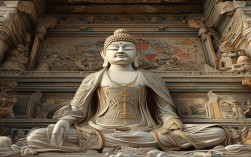

“萌”的本质是“人性化”,是对“神性”的温柔补充,云冈石窟开凿于北魏时期,历经太武帝灭佛后的复兴,到孝文帝迁都汉化,造像风格经历了从“西域样”到“中原风”的剧变,早期的“昙曜五窟”(第16-20窟)造像,受犍陀罗艺术影响,佛像面容方硬、身材魁梧,眼神威严肃穆,充满“以佛治国”的皇家威仪;而随着孝文帝汉化改革的推进,云冈中期(约471-494年)的造像逐渐摆脱外来风格,菩萨像开始出现“萌”的特质:面容从方硬变为圆润,眉眼弯弯如新月,嘴角微扬似含笑,身姿从直立僵硬转为动态舒展,衣纹也从厚重繁复变得飘逸轻盈,仿佛不再是遥不可及的“菩萨”,而是带着温度的“人间智者”。

这种“萌”感首先体现在面部细节的刻画上,如第5窟主佛两侧的胁侍菩萨,面颊饱满如婴儿,眼睑低垂似沉思,鼻梁高挺却不凌厉,嘴唇小巧且嘴角自然上翘,没有刻意“神圣化”的距离感,反而像一位温和的长者静静凝视众生,第6窟中心塔柱上的菩萨立像,头戴三面宝冠,冠饰上的化佛小巧精致,眼神略带俯视的温柔,仿佛在倾听世间疾苦,眉宇间透出“无缘大慈,同体大悲”的亲切。

姿态的灵动性,北魏早期的菩萨像多双手合十或持物直立,姿态单一;而“萌菩萨”往往采用“S”形身姿,重心微微偏移,如第12窟(音乐窟)门东侧的菩萨,左手轻提裙摆,右手自然下垂,身体微微扭转,衣带当风般飘逸,动态中带着活泼,更有甚者,第13窟南壁的菩萨像,头部微微侧向一侧,似与人对话,打破了宗教造像“正襟危坐”的规矩,让冰冷的石头有了“烟火气”。

服饰的简化与装饰趣味也是“萌”的重要元素,早期菩萨像身着“褒衣博带”式袈裟,衣纹层层叠叠,沉重压抑;而中期菩萨的服饰逐渐轻薄贴体,如第8窟前室西壁的菩萨,上身斜披络腋,下身着羊肠大裙,裙腰褶皱自然垂落,如同真实的布料般柔软,冠饰、璎珞等装饰也趋向精巧,宝冠上的化佛、项链上的珍珠、臂钏上的流苏,都被工匠刻画得细致入微,甚至带着一丝“俏皮”,让菩萨更像一位精心装扮的“贵族子弟”,而非遥不可及的神明。

代表“萌菩萨”洞窟及特点一览

为更直观呈现云冈“萌菩萨”的艺术特征,以下列举几处典型洞窟及其造像特点:

| 洞窟编号 | 造像位置 | “萌”点表现 | 历史背景 |

|---|---|---|---|

| 第5窟 | 主佛西侧胁侍 | 面容圆润如满月,眉眼弯弯含笑,嘴角微扬似有温度,双手合十时手指自然舒展,姿态谦和。 | 北魏孝文时期,云冈中期皇家工程,汉化改革深化,造像风格趋向柔和。 |

| 第6窟 | 中心塔柱下层龛 | 头戴三面宝冠,冠饰化佛小巧精致,眼神俯视温柔,身姿微S形扭转,衣纹飘逸如流水,手持莲蕾生机勃勃。 | 云冈二期工程,由孝文帝为祖母冯太后祈福开凿,细节刻画极为精致。 |

| 第12窟 | 窟门东侧菩萨 | 左手提裙摆,右手自然下垂,身体动态倾斜,衣带当风,表情略带俏皮,似在聆听窟内伎乐天演奏。 | “音乐窟”,窟内雕刻大量乐器与歌舞场景,菩萨造像融入世俗生活气息。 |

| 第13窟 | 南壁中层龛 | 头部微侧,眼神略带俯视的亲近感,双手一上一下自然摆放,仿佛与信众交流,打破“正襟危坐”的刻板。 | 云冈三期,民间信仰影响增强,造像更贴近普通信众的审美需求。 |

“萌菩萨”的文化密码:从神性到人性的艺术跨越

云冈“萌菩萨”的出现,绝非偶然的“审美偏差”,而是北魏社会变革与艺术思潮的必然产物,北魏初期,统治者以佛教“为国之轨则”,造像强调“威仪赫赫”的神性,以巩固皇权;随着孝文帝汉化改革推进,鲜卑贵族接受中原儒家与道家思想,“以人为本”的观念逐渐渗透到艺术创作中,工匠们不再满足于“神像”的威严,而是尝试通过细节刻画让菩萨“活”起来——他们观察生活中的人物,将母亲的眼神、长者的微笑、贵族的仪态融入造像,让神性中有了人性的温度。

这种转变也反映了佛教艺术的本土化进程,印度佛教造像强调“超越性”,菩萨多为“相好庄严”的超凡形象;而中国佛教更注重“入世性”,菩萨被视为“救苦救难”的慈悲象征,云冈“萌菩萨”的亲和力,正是这种“入世性”的体现:它们不再是让人敬畏的“神”,而是让人愿意亲近的“守护者”,这种转变让佛教更容易被普通信众接受,也为后世的“菩萨如宫娃”(唐代菩萨造像丰满圆润)埋下伏笔。

从现代视角看,“萌菩萨”的走红,本质是传统文化与当代审美的碰撞,在快节奏的现代社会,人们渴望温暖与治愈,而这些千年前的菩萨造像,以其自然的微笑、灵动的姿态,恰好满足了人们对“亲和力”的情感需求,当网友说“云冈菩萨太萌了”,实则是被其中蕴含的“人性之美”打动——这种美跨越千年,依然能触动人心,这正是传统文化的生命力所在。

相关问答FAQs

问:为什么云冈石窟的菩萨会被网友称为“萌菩萨”?是现代人的刻意解读吗?

答:“萌菩萨”并非现代人的刻意解读,而是云冈石窟部分造像本身具有的亲和力特质被当代审美放大,北魏中期,随着汉化改革推进,菩萨造像逐渐摆脱早期犍陀罗风格的刚硬,面容趋于圆润、眉眼柔和、姿态灵动,这些特点本身带有“人性化”的温度,网友用“萌”来形容,是对这种亲切、灵动神情的直观感受,本质上是对传统文化中“人性之美”的共鸣,这种“萌”并非削弱佛教庄严,而是艺术随时代演变的自然结果,反映了北魏工匠对“神性”与“人性”平衡的智慧。

问:云冈“萌菩萨”的“萌”与其他艺术中的“可爱”有何不同?

答:云冈“萌菩萨”的“萌”与当代流行文化中的“可爱”(如卡通形象、萌宠)有本质区别,前者是宗教艺术与人文精神的结合,其“萌”源于对“慈悲”“智慧”的具象化表达,背后是北魏社会变革、文化交融的历史背景,以及工匠对人性美的深刻观察,具有厚重的历史文化内涵;而后者多是无意识的、娱乐化的审美符号,追求瞬间的情感愉悦,缺乏深层的文化支撑,简单说,“萌菩萨”的“萌”是“有故事的萌”,承载着千年文明的信息,而普通“可爱”多是“无重量的萌”,满足的是当下的感官需求。