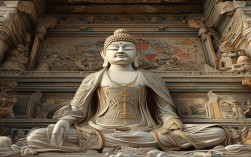

金色佛教圣像是佛教艺术中最具代表性的视觉符号之一,其璀璨的光泽与庄严的造型不仅承载着深厚的宗教内涵,更融合了不同地域、时代的审美智慧与工艺成就,从古印度菩提伽耶的初相到东亚寺庙的莲座,从雪域高原的坛城到东南亚的雨林佛寺,金色圣像以超越物质的光辉,成为信众心中“佛性”的直观显现,其背后交织着信仰的虔诚、艺术的精进与文明的交融。

历史渊源:从“相好庄严”到金色信仰的定型

佛教圣像的出现与佛教发展密切相关,早期佛教(公元前6世纪—公元前1世纪)因“相好观”尚未普及,多以菩提树、法轮、足迹等象征物代表佛陀,避免对“佛身”的直接描绘,直至公元1世纪,犍陀罗艺术(今巴基斯坦、阿富汗一带)受希腊雕塑影响,首次创造出具象化的佛陀形象——高鼻深目、波浪卷发,身着通肩大衣,奠定了“人形佛”的基础,此时的佛像虽已初具形态,但金色尚未成为主流,更多以石青、石绿等矿物颜料绘制,或以青铜、红砂石材质呈现。

金色与佛身的深度绑定,源于大乘佛教对“佛身庄严”的阐释。《大般若经》云:“佛身金色,光明晃曜,如百千日。”《华严经》进一步提出“法身佛”的“常乐我净”境界,金色因其在自然界中的稀有性与耀眼性,被赋予“超越世俗、清净无染”的象征意义,公元4世纪,笈多王朝(印度)的艺术革新推动佛像“本土化”:面容由犍陀罗的刚硬转向柔和,衣纹如“曹衣出水”般贴身,更重要的是,佛像开始普遍采用鎏金工艺,金色成为“佛性圆满”的视觉核心,这一风格随佛教东传,经中亚丝绸之路传入中国,与汉地传统审美结合,衍生出“秀骨清像”“丰腴华贵”等不同时期的金色圣像样式,如北魏云冈石窟的鎏石佛像、唐代龙门奉先寺卢舍那大佛的“金色法相”,再到宋代“以金绘佛”的卷轴画,金色圣像逐渐形成体系。

象征意义:金色背后的佛国密码

金色在佛教圣像中绝非单纯的装饰,而是多层宗教意涵的载体,从“色空不二”的哲学视角看,金色既代表“色法”的圆满(佛身的三十二相、八十种好),又象征“空性”的超越——其耀眼却不刺眼、华丽却不浮夸的光泽,恰是“不生不灭、不垢不净”的中道体现,藏传佛教中的“金身佛”(如释迦牟尼佛、文殊菩萨),金色表“法身光明”,能破除众生无明;汉传佛教的“金漆木佛”,金色则象征“慈悲摄受”,如阳光普照,令众生心生安宁。

不同部位的金色细节暗藏深意:佛顶的“肉髻”用纯金打造,象征“无上正等正觉”的圆满;菩萨的璎珞、冠缨以金线镶嵌,代表“六度万行”的庄严;佛像背光中的“火焰纹金饰”,则喻示“智慧之火”焚烧烦恼,在密宗修行中,观想金色圣像更是“观想成就”的关键——通过凝视金色佛身的清净光明,修行者得以“心光相映”,最终达到“即身成佛”的境界,可以说,金色圣像是一座立化的“经书”,每一个光泽、每一缕纹路都在向信众传递着解脱的智慧。

艺术风格:地域文化对金色的多元诠释

佛教圣像的金色风格因地域文化差异而呈现出丰富面貌,形成各具特色的审美体系。

汉传佛教的金色圣像追求“庄严静穆”,强调“形神兼备”,唐代佛像面容饱满,衣纹流畅,金色以“鎏金”工艺为主,金层厚实,色泽温润,如陕西法门寺地宫出土的“鎏金捧真身菩萨”,通体鎏金,宝相庄严,体现盛唐的雍容气象;宋代以后,受文人画影响,佛像金色转向“淡雅”,以“泥金”(金粉调和胶水)绘制,线条细腻,如《八十七神仙卷》中的金身菩萨,金色如薄雾笼罩,空灵飘逸。

藏传佛教的金色圣则“华丽繁复”,充满神秘感,因密宗“坛城”仪轨的推动,佛像常采用“镶嵌工艺”:将金箔、银箔、松石、珊瑚等材料与金色结合,如西藏扎什伦布寺的强巴佛(未来佛),通体鎏金,身披镶嵌宝石的金衣,连衣褶都以金线勾勒,象征“佛国世界的无尽庄严”,藏传“忿怒相”金刚(如大威德金刚)的金色则带有威慑力——金色底纹上饰以火焰纹,象征“以智慧力降伏烦恼”。

南传佛教( Theravada,流行于东南亚)的金色圣像更贴近“自然质朴”,泰国、缅甸的佛像多以青铜或红铜铸造,表面贴金,金箔薄如蝉翼,阳光下闪烁柔和光芒,造型上“高肉髻、宽肩、细腰”,如仰光的瑞光大金塔,虽通体贴金,却因体量巨大与热带植被的映衬,显得庄严而不失灵动,东南亚的金色还融合了当地“万物有灵”信仰,佛像基座常雕刻莲花、神兽,金色与自然元素共生,体现“佛在世间”的圆融思想。

制作工艺:千年传承的“以金塑佛”技艺

金色圣像的诞生离不开精湛的传统工艺,不同材质与工艺的结合,让金色得以在佛像上“永恒凝固”,以下为传统工艺的分类与特点:

| 工艺类型 | 核心材料 | 制作步骤 | 艺术特点 | 代表作品 |

|---|---|---|---|---|

| 鎏金 | 青铜、红铜胎体 | 胎体打磨抛光;2. 涂抹汞金 amalgam(汞+金);3. 加热使汞蒸发,金附著;4. 反复抛光 | 金层厚实,色泽沉稳,经久不褪 | 河南洛阳白马寺汉代鎏金佛像、山西大同华严寺辽代鎏金菩萨像 |

| 贴金 | 木胎、石胎、泥胎 | 胎体涂底(漆或胶);2. 裁剪金箔(薄至0.1微米);3. 镊子夹金箔贴附;4. 刷扫固定 | 金箔薄透,光影流动,细节精致 | 敦煌莫高窟唐代泥塑贴金佛像、浙江普陀山观音像 |

| 泥金彩绘 | 布面、纸本、木胎 | 基底处理(布裱纸、木上漆);2. 用胶调和金粉绘制线条;3. 多层渲染,形成金面立体感 | 金色细腻,层次丰富,兼具绘画与雕塑感 | 敦煌藏经唐《金刚经》扉画、宋代水陆画 |

| 镶嵌金 | 铜胎、银胎、木胎 | 胎体雕刻凹槽;2. 镶嵌金片、金线;3. 填充宝石、琉璃 | 金光与宝石交映,华丽繁复,富丽堂皇 | 西藏布达拉宫五世达赖金印、尼泊尔加德满都猴庙金顶 |

这些工艺的传承依赖“师徒相授”,如山西“五台山的铜铸鎏金”、福建“泉州的木雕贴金”,均被列入国家级非物质文化遗产,现代科技虽可复制金色,但传统工艺中“手工的温度”——匠人对金箔厚薄的掌控、对胶水比例的拿捏,仍让每尊金色圣像成为独一无二的艺术与信仰载体。

文化影响:金色圣像的跨时空价值

金色佛教圣像不仅是宗教艺术品,更是文明交流的见证,从印度到中国,从西藏到日本,金色圣像的传播路线勾勒出佛教“东渐”的轨迹,同时融合了希腊雕塑、波斯金工、汉地绘画等多元技艺,形成“佛教艺术的世界语”,在当代,金色圣像的文化价值进一步拓展:故宫博物院、大英博物馆等机构举办的“佛教金像展”,让公众通过金色感受东方美学;3D扫描、数字建模等技术用于圣像修复与复制,如敦煌研究院对莫高窟第45窟唐代彩塑的数字化保护,让千年金色以新形式延续生命。

对信众而言,金色圣像仍是心灵的“锚点”——无论时代如何变迁,当阳光透过寺庙窗棂,洒在金色的佛脸上,那抹温暖而庄严的光芒,始终在提醒人们:在无常世界中,有永恒的智慧与慈悲可寻。

相关问答FAQs

Q1:金色佛教圣像是否必须用纯金制作?纯金与仿金(如铜镀金)在宗教意义上有区别吗?

A1:并非必须用纯金,传统工艺中,纯金因成本高、延展性好,多用于“贴金”(金箔)或“鎏金”(汞金法),但更多佛像采用“铜镀金”“银镀金”甚至“漆金”(漆调和金粉),从宗教意义看,佛教强调“心诚则灵”,材质并非核心关键,只要工艺虔诚,纯金、仿金均可承载信仰,汉传佛教中民间自发捐资的“泥金佛像”,虽非纯金,但因信众的“发心清净”,同样被视为“真佛”,高规格寺院(如布达拉宫、五台山)的重要圣像,为体现“至高敬意”,仍会优先使用纯金或高纯度金箔。

Q2:金色在佛教中与其他颜色(如红色、蓝色)的象征意义有何不同?

A2:佛教色彩体系与“五方佛”“五大元素”等教义相关,每种颜色均有独特象征:金色对应中央毗卢遮那佛(法身佛),象征“佛性圆满、智慧光明”,是“超越一切染污”的终极境界;红色对应南方宝生佛(报身佛),象征“慈悲、热情、福德”,常用于菩萨像(如观音)的衣饰,表“拔苦与乐”;蓝色对应东方阿閦佛(应身佛),象征“寂静、禅定、降伏烦恼”,多用于金刚护法(如马头明王);白色对应西方阿弥陀佛,象征“清净、超脱”;绿色对应北方不空成就佛,象征“增长、希望”,金色在五色中地位最高,因其是“诸色之本”,代表“空有不二”的中道实相,而其他颜色多从“佛的不同功德”衍生,共同构成佛教“色即是空,空即是色”的色彩哲学。