在佛教文化中,“未来佛菩萨”特指弥勒菩萨,作为释迦牟尼佛的“继任者”,将在五十六亿七千万年后降生于娑婆世界,于龙华树下三会说法,度化无量众生。“未来佛菩萨图片”不仅是对宗教信仰的视觉呈现,更是对慈悲、希望与未来救赎的文化符号承载,这些图片通过艺术化的形象塑造,将抽象的教义转化为具象的视觉语言,成为信众精神寄托的重要载体,也反映了不同地域、时代的审美与宗教思想的融合。

未来佛菩萨图片的经典依据与造像原则

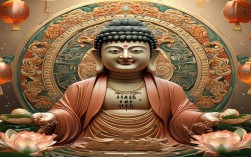

未来佛菩萨的图片创作严格遵循佛教经典记载,核心依据为《弥勒上生经》与《弥勒下生经》,前者描述弥勒菩萨作为“一生补处”菩萨,现居兜率天内院,为诸天说法;后者则详述其降生人间,于龙华树下成佛,度化九十六亿众生,经典中对其“相好庄严”的描述——如“面如满月,眼如青莲,身黄金色,具三十二相、八十种好”——成为造像的基本准则。

造像原则强调“以表法为根本”,即通过外在形象传递内在教义,菩萨装束象征其“因地修行”的菩萨身份,佛装则代表“果位圆满”的佛格;手印(如与愿印、说法印)体现慈悲与智慧;法器(如净瓶、莲花、摩尼珠)则对应不同的修行功德,图片需兼顾“庄严”与“亲和力”:既要体现佛菩萨的超越性,又要让信众感受到贴近生活的慈悲,避免因过度抽象而产生距离感。

未来佛菩萨图片的艺术特征与文化内涵

形象与姿态的多元呈现

未来佛菩萨图片在形象上可分为“菩萨相”与“佛相”两大类,分别对应其“上生兜率天”与“下生娑婆世界”的身份。

- 菩萨相:以“天冠弥勒”为代表,头戴五佛冠(象征五智),身披天衣璎珞,面容年轻丰润,神态安详宁静,常见姿态为“交脚坐于莲台”(兜率天内院说法相)或“游戏坐”(自在相),手持莲花(清净)或净瓶(慈悲),体现菩萨“未成佛道,先度众生”的愿力。

- 佛相:以“龙华会弥勒”为代表,现“三十二相”圆满之相,身披袈裟,面容沉稳慈悲,常见“结跏趺坐”于龙华树下,左手结定印,右手结触地印(象征降伏烦恼),或作“说法印”,周围环绕听法的天人、声闻、菩萨等,展现“龙华三会”的度化场景。

服饰与色彩的象征意义

服饰与色彩是未来佛菩萨图片传递教义的重要符号。

- 菩萨装:多采用华丽色彩,如天衣以青、红、金为主,象征菩萨的“六度”(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧)庄严;璎珞代表“戒律清净”,垂珠的动态感暗示菩萨“随类化身”的度化自在。

- 佛装:以偏暗的红、黄、金为主,体现佛的“离贪欲”与“圆满智慧”;袈裟的田相纹象征“福田”,寓意佛为众生福田,能生长一切善法。

不同文化圈中的地域特色

未来佛菩萨图片在传播过程中,因地域文化差异形成多元风格:

| 文化圈 | 代表形象 | 艺术特征 | 文化内涵 |

|---|---|---|---|

| 汉传佛教 | 布袋和尚(契此) | 面容笑逐颜开,身背布袋,袒胸露腹,或坐或卧 | 以“大肚能容,容天下难容之事;开口便笑,笑世间可笑之人”象征“慈悲包容”,是中国化“人间佛教”的典型 |

| 藏传佛教 | 强巴佛(扎什伦布寺巨型铜像) | 身着菩萨装,头戴五佛冠,面容方圆,身量巨大,双手结说法印与定印 | 结合密教“坛城”思想,强调“佛性即众生性”,巨型造像体现对“未来救赎”的信仰力量 |

| 南传佛教 | 比丘相弥勒 | 面容清瘦,身着南传袈裟,手持锡杖与钵 | 注重“原始佛教”的简朴风格,突出“修行者”身份,象征通过精进修行期待未来佛出世 |

未来佛菩萨图片的现代演变与传播

随着时代发展,未来佛菩萨图片的创作形式与传播媒介不断丰富,在传统绘画(唐卡、壁画)、雕塑(木雕、石雕、铜像)的基础上,现代数字技术催生了3D建模、VR佛殿、数字插画等新形式,通过3D还原的“兜率天宫”全景图,让信众沉浸式感受弥勒菩萨说法的场景;结合现代审美的插画风格,以柔和线条与淡雅色彩,弥勒像更贴近年轻人的视觉习惯,降低宗教传播的门槛。

未来佛菩萨图片的文化意义也超越宗教范畴,成为艺术创作的灵感来源,敦煌壁画中的“弥勒经变”通过叙事性构图,将“弥勒下生”的理想社会(“人寿八万四千岁,树生衣粮,无有刀兵”)具象化,反映了古人对“美好未来”的向往;当代艺术家将弥勒形象与现代符号结合,创作出“科技弥勒”“环保弥勒”等作品,赋予传统形象新的时代内涵——以“慈悲”应对科技伦理,以“智慧”解决生态危机。

未来佛菩萨图片的精神价值与社会意义

未来佛菩萨图片的核心价值在于传递“希望”与“行动”,弥勒菩萨作为“未来佛”,其形象不仅是遥远的宗教预言,更是对当下众生的精神激励:经典中“龙华三会”的“三会说法”,象征通过闻法修行可脱离苦难,暗示“掌握在当下手中;而“布袋和尚”的笑口常开,则提醒世人以包容乐观的心态面对生活,以慈悲心对待他人。

在现代社会,未来佛菩萨图片的传播为信众提供心灵慰藉:面对不确定性,弥勒的“当来下生”给予“苦难终将过去”的希望;在快节奏生活中,菩萨的“安详自在”成为心灵沉淀的参照,其艺术价值亦不可忽视——不同风格的造像记录了佛教艺术的演变轨迹,是研究宗教史、艺术史、文化交流的重要史料。

相关问答FAQs

Q1:未来佛菩萨图片中的“布袋和尚”形象有何由来?

A1:“布袋和尚”形象源于中国五代时期的契此和尚,相传他常背一布袋乞食,言语无常,笑口常开,临终时说“弥勒真弥勒,分身千百亿”,后被世人认定为弥勒菩萨化身,其造像以“大腹便便、笑容可掬”为特点,打破了传统佛菩萨的“庄严”印象,成为中国化佛教中“慈悲包容”“随缘自在”的象征,体现了佛教“人间化”的倾向——即佛菩萨并非遥不可及,而是可以贴近生活的“慈悲伴侣”。

Q2:不同文化中未来佛菩萨图片的差异反映了什么?

A2:不同文化中未来佛菩萨图片的差异,本质上是佛教“本土化”过程的体现,汉传佛教的“布袋和尚”融合了中国传统文化中的“世俗智慧”与“乐观精神”;藏传佛教的“强巴佛”结合密教“即身成佛”的思想与藏族艺术对“宏大叙事”的偏好;南传佛教的“比丘相弥勒”则保留了原始佛教的“苦行”与“简朴”特质,这些差异说明,佛教并非一成不变的教条,而是能够与当地文化、审美、社会需求深度融合,通过艺术形式实现“契理契机”的传播,从而在更广阔的范围内发挥其精神价值。