寺庙天王殿作为寺庙建筑群的第一重殿宇,既是信众进入寺庙后的第一重空间,也是护法神祇驻守的庄严之所,其内景融合了宗教文化、建筑艺术与民俗信仰,营造出既威严肃穆又充满生机的独特氛围。

步入天王殿,首先映入眼帘的是开阔的殿内空间,殿宇通常采用“穿斗式”或“抬梁式”木构架,屋顶以歇山顶或硬山顶为主,檐角微微翘起,覆盖着青灰色或金黄色的琉璃瓦,阳光从雕花门窗斜射而入,在殿内地面投下斑驳的光影,空气中弥漫着淡淡的香火气息与木料的清香,交织出一种宁静而神圣的氛围,殿内地面多为青砖铺就,部分重要寺庙会以“金砖”墁地,行走其上能感受到厚重的质感。

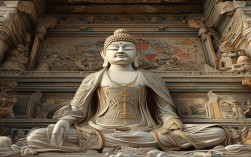

沿中轴线深入,正中供奉的是大肚弥勒菩萨,通常为铜铸、木雕或泥塑金身,弥勒菩萨面容圆润,笑容可掬,双耳垂肩,袒胸露腹,手持布袋,端坐于莲台之上,其“大肚能容,容天下难容之事;开口便笑,笑世间可笑之人”的楹联,常悬挂于佛龛两侧,既传递了佛教的包容与慈悲,也以通俗的智慧拉近了与信众的距离,弥勒佛像背后,往往供奉着护法韦驮菩萨,身披金甲,手持金刚杵,面容肃穆,目光如炬,时刻警惕着外邪侵扰,守护着道场清净。

弥勒菩萨两侧,是分列东西南北的“四大天王”像,这也是天王殿名称的由来,四大天王各护一方,合称“护世四天王”,其造型色彩鲜明,威武庄严,是佛教护法神体系中的重要成员,东方持国天王,身为白色,手持琵琶,代表“调”,象征用音乐感化众生,使人心向善;南方增长天王,身为青色,手持宝剑,代表“风”,象征以智慧之剑斩断烦恼,增长善根;西方广目天王,身为红色,手中缠绕一龙(或蛇),代表“顺”,寓意观察世间,降服心魔;北方多闻天王,身为绿色,右手持宝伞,左手持银鼠,代表“伏”,象征福德之名远播四方,护持众生,四大天王的法器与色彩各有象征,共同构成了一幅“风调雨顺、国泰民安”的吉祥图景,寄托了古人对美好生活的向往。

除了主像与四大天王,天王殿内景还包含诸多细节装饰,殿梁与枋木上常绘有“旋子彩画”或“和玺彩画”,内容以龙纹、凤纹、莲花纹、卷草纹为主,色彩绚丽而不失庄重,部分寺庙的殿顶会设置“藻井”,以多层斗拱叠加而成,中心雕刻龙纹或莲花,不仅具有装饰作用,还寓意“汇集八方精华,护持佛法周全”,殿内两侧的墙壁上,有时会绘制“二十诸天”或“十八罗汉”的壁画,与主像共同构成完整的佛教护法体系,让信众在瞻仰时感受到佛法世界的浩瀚与威严。

供桌是殿内不可或缺的元素,通常置于主像前,以红木或花梨木制成,上面摆放着香炉、花瓶、烛台等供具,香炉多为铜制,炉身雕刻着缠枝莲或龙纹,香火缭绕中,信众们在此虔诚礼佛,祈求平安顺遂,供桌后方,常悬挂“护法韦驮”或“南无阿弥陀佛”的匾额,字体雄浑有力,为殿内增添了几分庄严之气,殿门两侧可能立有“哼哈二将”像,二将怒目圆睁,手持金刚杵,作为寺庙的第一道护法,威慑邪祟。

天王殿的内景不仅是宗教活动的场所,更是建筑艺术与宗教文化的载体,从木构架的精密设计到佛像的神态刻画,从彩绘纹样的吉祥寓意到供器的庄严摆放,每一处细节都凝聚着古人的智慧与信仰,信众既能感受到护法神祇的威严,也能体会到佛教慈悲为怀的核心精神,在庄严与祥和的氛围中,开启一场心灵的净化之旅。

相关问答FAQs

问题1:天王殿的四大天王分别代表什么?他们的法器有何象征意义?

答:四大天王分护四方,象征“风调雨顺”,东方持国天王(身白,持琵琶),“调”代表调和身心,以音说法;南方增长天王(身青,持宝剑),“风”象征斩断烦恼,增长善根;西方广目天王(身红,持龙/蛇),“顺”寓意观察世间,降服妄念;北方多闻天王(身绿,持宝伞、银鼠),“伏”代表护持众生,福德广布,法器各有深意:琵琶代表音声佛法,剑表智慧之锋,龙/蛇表降伏烦恼,伞表遮蔽魔障,银鼠表财宝不贪,共同体现护法与度众的双重职能。

问题2:弥勒菩萨和韦驮菩萨在天王殿中的位置关系有何寓意?

答:天王殿中,弥勒菩萨通常供奉于正殿中央,面向寺门,象征“笑迎天下客”,传递佛教的慈悲与包容;韦驮菩萨则背对弥勒,面向大雄宝殿,手持金刚杵,象征“守护道场,护持正法”,这种“前笑后护”的布局,寓意“先以欲钩牵,后令入佛智”:弥勒以欢喜心接引众生入门,韦驮以威严守护修行之路,体现了佛教“悲智双运”的教义,既有度化的方便,也有护持的坚定。