在佛教东传的历史长河中,天竺僧人扮演了至关重要的角色,他们不仅带来了佛法真谛,更以精湛的建筑技艺与虔诚的信仰,推动了中国宏伟寺庙的兴建与发展,这些寺庙不仅是宗教活动的中心,更是中印文化交融的结晶,其建筑艺术、文化内涵与历史价值,至今仍闪耀着独特的光芒。

天竺僧人与中国寺庙的渊源可追溯至东汉时期,据《后汉书》记载,永平八年(65年),汉明帝遣使天竺求法,迎来摄摩腾、竺法兰两位高僧,他们以白马驮载佛经佛像,抵达洛阳,次年兴建白马寺,这是中国第一座官办寺院,被誉为“释源祖庭”,摄摩腾等天竺僧人不仅翻译《四十二章经》等佛典,更参与了寺庙的规划与建造,将天竺的“伽蓝”形制与中国传统建筑相结合,开创了中国佛教寺庙的先河,此后,随着鸠摩罗什、菩提达摩等天竺高僧陆续来华,寺庙建筑在规模与艺术上不断精进,逐渐形成了独具中国特色的佛教建筑体系。

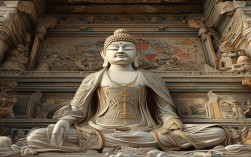

中国宏伟寺庙的建筑特色,深刻体现了天竺文化与中国本土文化的融合,从布局来看,早期寺庙多遵循天竺“塔寺并重”的模式,以佛塔为中心,如白马寺最初便以“浮图祠”(佛塔)为核心;随着汉化加深,寺庙逐渐演变为以大雄宝殿为中心,中轴线对称的院落式布局,如唐代长安的大慈恩寺,其主体建筑沿中轴线依次排列,气势恢宏,建筑结构上,天竺的“石雕”技艺与中国“木构”建筑碰撞出火花,既有像云冈石窟、龙门石窟那样依山开凿的宏伟石窟寺,保留了天竺犍陀罗艺术的雄健风格;也有木构为主的寺庙群,如五台山佛光寺,其斗拱、飞檐等构件既承袭了天竺建筑的繁复雕饰,又融入了中国木构的力学智慧,形成“如鸟斯革,如翚斯飞”的壮美景象,装饰艺术上,天竺的莲花纹、忍冬纹与中国的龙纹、凤纹相互交织,寺庙内的壁画、造像更是中印艺术融合的典范,如敦煌莫高窟的壁画,既有天竺的“凹凸画法”,又展现了中国线条的灵动飘逸。

不同朝代的寺庙建筑各具时代特色,其演变也折射出天竺文化影响的深度与广度,以下为部分朝代寺庙建筑特点概览:

| 朝代 | 建筑特点 | 代表寺庙 | 天竺文化印记 |

|---|---|---|---|

| 汉代 | 塔寺并重,木石结合 | 洛阳白马寺 | 浮图祠为中心,简朴实用 |

| 唐代 | 规模宏大,气势雄浑 | 西安大慈恩寺 | 中轴对称,斗拱硕大,保留天竺塔刹样式 |

| 宋代 | 精致秀美,园林化 | 杭州灵隐寺 | 飞檐翘角,雕刻细腻,融合天竺密宗装饰元素 |

| 元明清 | 融合多元,藏汉风格 | 北京雍和宫 | 藏式金顶与汉式斗拱结合,体现汉藏文化交融 |

天竺僧人带来的不仅是建筑技艺,更是一种“以寺弘法”的文化理念,他们将寺庙作为传播佛学、培养僧才、译经弘教的基地,如唐代玄奘从天竺归国后,在大慈恩寺组织译场,历时数年翻译《大般若经》等657部经典,使寺庙成为当时国际性的佛学研究中心,寺庙还承担着社会功能,如济贫、施药、教育等,这种“人间佛教”的思想,正是天竺大乘佛教与中国儒家“仁爱”思想结合的产物,许多寺庙的选址也蕴含着天竺“风水”理念与中国“天人合一”思想,如依山傍水、藏风聚气,既体现了对自然的敬畏,也彰显了建筑与环境的和谐统一。

这些由天竺僧人参与或推动兴建的宏伟寺庙,已成为中华文化的重要遗产,从白马寺的晨钟暮鼓到大雁塔的巍峨身影,从灵隐寺的禅意幽深到雍和宫的庄严神圣,它们不仅记录着中印文化交流的千年历程,更承载着人类对和平、智慧与精神追求的共同向往,这些建筑是石头的史书,是艺术的殿堂,更是跨越时空的文化桥梁,让我们得以透过历史的尘埃,触摸到天竺僧人那颗虔诚弘法的心,感受到佛教文化在中国落地生根、开花结果的磅礴力量。

FAQs

Q1:天竺僧人对中国寺庙建筑有哪些具体影响?

A1:天竺僧人的影响主要体现在三方面:一是建筑形制的引入,早期“塔寺并重”的模式(如白马寺)源于天竺“伽蓝”;二是建筑技术的融合,如石雕技艺与中国木构结合(云冈石窟),以及斗拱、塔刹等构件的样式借鉴;三是装饰艺术的传播,莲花纹、忍冬纹等天竺符号与中国传统纹样结合,丰富了寺庙的视觉表达,他们还带来了“以寺弘法”的理念,推动寺庙成为宗教、文化、教育中心。

Q2:为什么说宏伟寺庙是中印文化交流的活化石?

A2:宏伟寺庙是中印文化交流的“活化石”,因为其建筑本身是两种文化碰撞融合的产物,从历史看,寺庙的兴建直接由天竺僧人参与(如摄摩腾建白马寺、玄奘建大慈恩寺),是佛教东传的物质载体;从艺术看,寺庙的雕塑、壁画、建筑风格既保留天竺犍陀罗艺术的雄健,又融入中国本土的灵动与精致,如敦煌壁画的中印技法融合;从功能看,寺庙作为佛学翻译、人才培养的基地,见证了中印思想、科技的深度交流,寺庙的每一处细节都镌刻着中印文化互鉴的历史记忆。