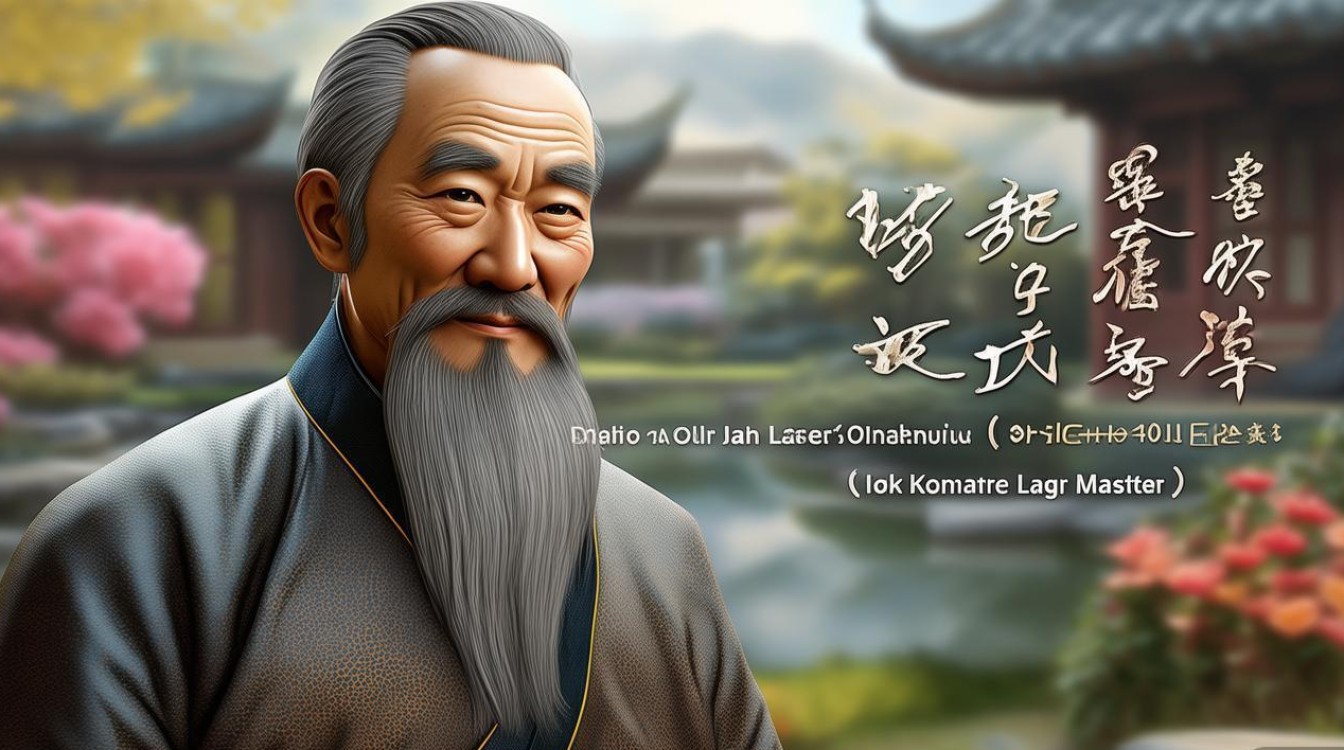

净空老法师,俗名徐科宏,1927年出生于安徽庐江,是佛教界著名的净土宗高僧、大德教育家,他以弘扬佛法、倡导儒释道融合教育而闻名于世,其相貌不仅承载着岁月的痕迹,更凝聚着数十年修行所展现的慈悲与智慧,从外在形象到精神气质,老法师的相貌始终给人以深刻的印象,成为无数弟子与信众心中的“庄严相”。

外在形象:清瘦挺拔,慈眉善目

净空老法师的身高约1.7米左右,体型清瘦却挺拔如松,脊背始终保持着端正的姿态,仿佛时刻践行着“立如松”的修行准则,他的面部轮廓清晰,额头饱满开阔,象征着“智慧圆满”;肤色白皙中透着淡淡的黄润,如同羊脂玉般温润,少有皱纹,即便年逾九旬,皮肤也未见明显的松弛,这或许与他长期素食、心态平和的生活习惯密切相关。

他的眉毛浓黑而修长,呈“八字形”自然下垂,眉梢处带着一丝柔和的弧度,宛如“慈眉善目”的化身,眼睛细长而眼角微微上扬,瞳仁乌黑有神,目光温和却不失深邃,仿佛能洞察人心,却又带着无尽的包容,与人交谈时,他的眼神总是专注而平静,没有锐利的锋芒,只有如春水般的暖意,让人不自觉地心生亲近。

鼻梁高挺但线条柔和,鼻翼适中,嘴唇薄而色淡,嘴角常年保持着微微上扬的弧度,似笑非笑间流露出一种超然物外的平和,他的胡须花白而梳理整齐,常修剪成短须,下颌线条清晰,整体给人一种“清癯而不失威仪,温和而自带庄严”的感觉。

在衣着方面,老法师始终保持着朴素的传统僧人形象:常穿灰色、藏青色或暗红色的棉麻僧袍,袖口与领口磨损处可见其简朴;脚踩黑色布鞋,偶尔会披一件深褐色的袈裟,行走时步履缓慢而稳健,衣袂随风轻摆,宛如一幅流动的“禅意图画”。

精神气质:定慧等持,谦和从容

净空老法师的相貌不仅在于外在的形态,更在于其内在精神气质的外化,他的面部表情极少有大起大落,无论是讲经说法还是面对困境,始终保持着“不悲不喜”的定力,这种定力源于他对佛法的深刻体悟——数十年如一日研习《大藏经》,弘扬净土法门,以“一门深入,长时熏修”为修行准则,内心的澄明与平和自然投射于外在。

他的声音虽不高亢,却字字清晰,语速平缓,如同山间清泉流淌,带着一种穿透人心的力量,讲经时,他常常微闭双眼,双手合十,偶尔睁开眼目光扫过听众,那眼神中既有对众生的慈悲,也有对真理的坚定,这种“外现僧相,内怀悲智”的气质,让他的相貌超越了普通的外貌特征,成为“相由心生”的最佳诠释。

晚年,老法师的听力与视力逐渐衰退,但精神依旧矍铄,他极少接受媒体的采访,也鲜少参与世俗活动,大部分时间都在讲经、整理典籍或指导弟子修行,这种“远离尘嚣,心系众生”的修行状态,让他的相貌更显出一种“返璞归真”的纯粹——没有华丽的装饰,没有刻意的姿态,只有历经岁月沉淀后的从容与淡然。

相貌背后的象征:修行境界的自然流露

在佛教文化中,“相好庄严”被视为修行者内在德行的外在显现,净空老法师的相貌,正是这一理念的生动体现,他的“清瘦”象征着“少欲知足”,不贪图口腹之欲与物质享受;“目光温和”代表着“慈悲喜舍”,对众生没有分别心;“额头饱满”寓意“智慧圆明”,对佛法有通透的领悟。

老法师的“朴素衣着”与“简朴生活”,也彰显了佛教“破除我执”的核心思想,他曾说:“修行不在外表,而在内心,若心外求法,纵然身穿袈裟,也是外道。”这种对“内在修行”的重视,让他的相貌虽无刻意雕琢,却自然流露出一种“威仪寂静,众相可观”的庄严感,成为无数弟子效仿的榜样。

净空老法师相貌特征概览

| 特征类别 | 具体描述 | 象征意义 |

|---|---|---|

| 体型姿态 | 清瘦挺拔,脊背端正,步履稳健 | 持戒严谨,身心清净,修行有素 |

| 面部轮廓 | 额头饱满,下颌清晰,肤色黄润 | 智慧圆满,福报深厚,气血调和 |

| 五官特征 | 眉修长下垂,眼细长温和,唇薄色淡 | 慈眉善目,悲智双运,言语简洁 |

| 神态表情 | 面容平和,嘴角微扬,专注从容 | 内心澄明,定慧等持,超然物外 |

| 衣着风格 | 灰色/藏青僧袍,布鞋,简朴无华 | 淡泊名利,少欲知足,践行头陀行 |

相关问答FAQs

问题1:有人说净空老法师的相貌“庄严殊胜”,这种说法在佛法中是否有依据?

解答:在佛教经典中,“庄严相”确实是修行者内在德行的外在显现。《佛说观普贤菩萨行法经》提到:“若欲观像,当至心谛观,系念在像,一心不乱,则见相好光明,如真菩萨。”净空老法师一生以“弘法利生”为己任,数十年坚持讲经教学,倡导“儒释道一家”,其慈悲、智慧、谦卑的修行境界,自然会通过相貌流露出来,这种“庄严”并非刻意追求,而是“相由心生”的自然结果,也是信众对其精神感召力的认同。

问题2:净空老法师晚年面容更显清瘦,这是否影响人们对他的恭敬?

解答:佛教认为“色身无常”,外在相貌的变化是自然规律,真正的恭敬应基于对修行者法义与贡献的尊重,而非外在形态,净空老法师晚年虽面容清瘦,但讲经说法时的精神状态依旧清晰、有力,其倡导的“因果教育”“和谐世界”等理念影响深远,弟子与信众对他的恭敬,源于他数十年如一日对佛法的坚守与对众生的慈悲,而非外貌的健朗,正如他所说:“学佛不必看相,要看心相;学佛不必求福,要求慧福。”真正的庄严,在于内心的觉悟与利他的行动。