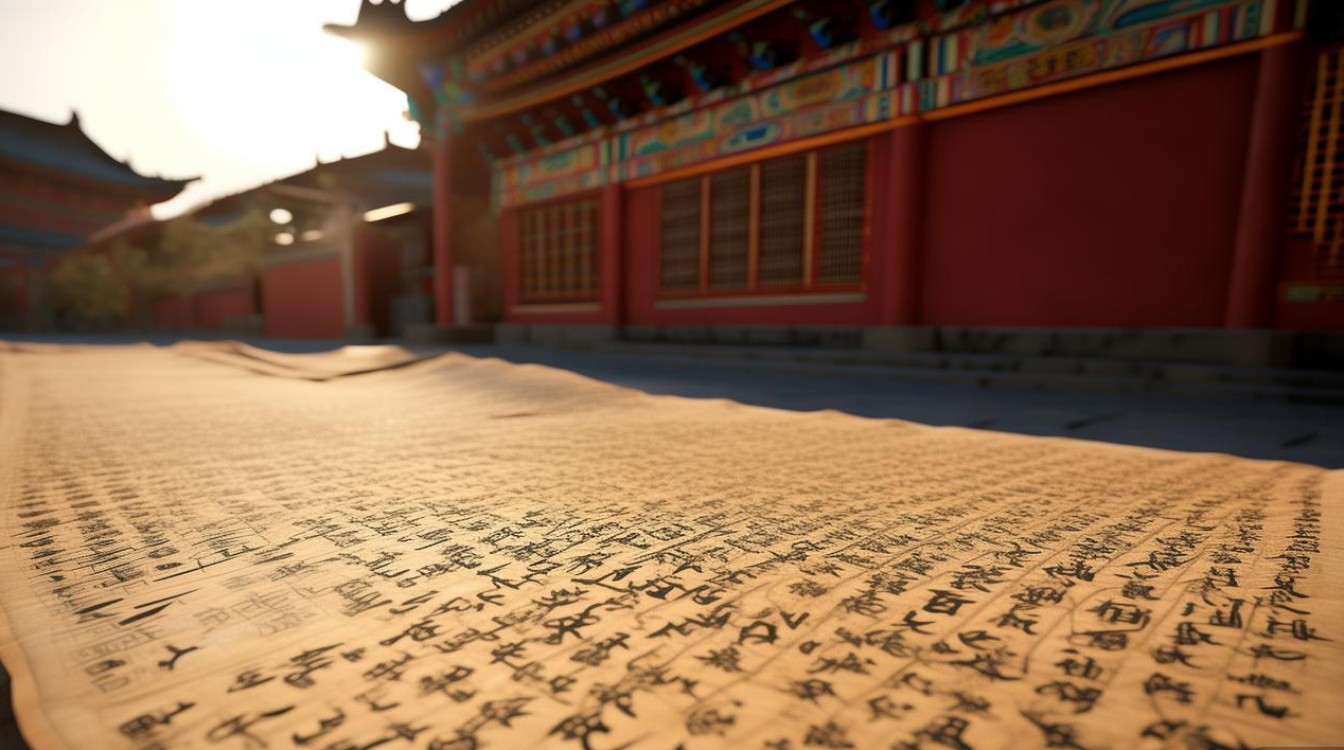

西安作为中国历史上重要的佛教传播中心,自古便是佛教经书翻译、刊刻与流传的核心区域,作为十三朝古都,长安(今西安)在佛教东传过程中扮演了“中转站”与“思想熔炉”的角色,无数高僧在此译经弘法,留下了丰富的佛教经书遗产,不仅推动了中国佛教的形成与发展,更对东亚佛教文化产生了深远影响。

历史脉络:西安佛教经书的起源与鼎盛

佛教经书在西安的传播始于汉代,据《魏略·西戎传》记载,汉哀帝元寿元年(前2年),大月氏使臣伊存口授《浮屠经》给博士弟子景卢,这被视为佛经传入中原的最早记录,此后,经书主要通过丝绸之路传入长安,最初以贝叶经、梵文写本为主,依赖抄写流传,数量稀少且传播范围有限。

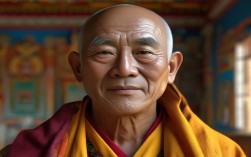

魏晋南北朝时期,长安作为北方佛教重镇,经书翻译逐渐规模化,前秦建元年间(365-385年),鸠摩罗什被迎至长安草堂寺,组织译场,系统翻译佛教经典,他带领僧肇、僧叡等800余人,译出《金刚经》《法华经》《阿弥陀经》等35部294卷,开创了中国佛教翻译史上的新范式——不仅忠实于原典,更注重汉语表达的流畅性,使佛经义理更易被中国人接受,这些译本成为后世流传最广的汉传佛教核心经典,奠定了西安作为佛经翻译中心的地位。

隋唐时期是西安佛教经书的鼎盛时代,隋朝统一后,在长安设立大兴善寺作为译经中心,达摩笈多等高僧在此译出《佛本行集经》等60余部,唐代国力强盛,佛教被尊为国教,长安成为国际佛教文化之都,唐太宗贞观年间,玄奘西行求法17年,带回657部梵文经书,后在长安慈恩寺、弘福寺组织译场,历时19年译出《大般若经》《大唐西域记》等75部1335卷,其译本质量之高、规模之大,前无古人,后无来者,玄奘译经不仅补充了早期译本的缺失,更创立“法相唯识宗”,推动佛教中国化达到新高度,唐代还编纂了世界上第一部佛教总集《开元释教录》,收录佛典1076部,为后世《大藏经》的编纂奠定了基础。

经书种类与载体:从贝叶到雕版

西安佛教经书的载体与形式随着技术发展不断演变,形成了多样化的种类体系。

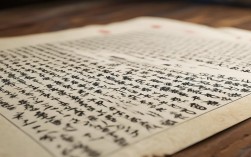

从载体看,早期以贝叶经为主,即将梵文经文刻写在贝多罗树叶上,再涂以颜料,质地坚韧,便于保存,西安出土的唐代贝叶经虽数量不多,但多为珍贵孤本,如陕西历史博物馆藏的《金刚经》贝叶写本,字迹清晰,装帧精美,随后,纸张逐渐取代贝叶,写本经书成为主流,以麻纸、楮纸为材料,用毛笔书写,有的还配有插画,形成“经变画”艺术,唐代长安的“经生”群体职业抄写佛经,抄本质量极高,如敦煌藏经洞出土的部分写本,据考证即为长安宫廷或寺庙抄写后传入敦煌的。

宋代以后,雕版印刷技术普及,西安作为西北重镇,成为佛经刻印的重要基地,宋代长安大兴善寺刊刻的《碛砂藏》,是中国第一部私刻大藏经,历时90年完成,收录佛典1521部,6362卷,字体工整,印刷精良,对后世佛经刊刻影响深远,明清时期,西安的卧龙寺、广仁寺等仍持续刊刻佛经,其中木刻本《大藏经》多采用宋版风格,部分经书版片至今保存在碑林博物馆,成为研究古代印刷技术的实物资料。

看,西安佛教经书涵盖经、律、藏三藏,以大乘佛教经典为主,包括般若类(如《金刚经》《心经》)、法华类(如《法华经》)、净土类(如《阿弥陀经》)、唯识类(如《成唯识论》)等,也有部分密宗经典(如《大日经》),反映了汉传佛教各宗派的教义体系。

重要典籍与译经传统:思想与文化的融合

西安佛教经书的价值不仅在于其数量,更在于其思想内涵与文化融合的深度,鸠摩罗什译的《金刚经》以“应无所住而生其心”为核心,倡导“破相显性”,成为中国禅宗的根本经典之一;玄奘译的《大般若经》系统阐述“性空”思想,为法相唯识宗提供了理论基石;《法华经》提出的“开权显实”“会三归一”思想,推动了中国佛教的世俗化与本土化。

译经传统上,西安形成了“团队协作”与“文化适应”的特色,鸠摩罗什译场分工明确,有“译主”(负责梵汉对译)、“笔受”(记录译文)、“润文”(修饰文辞)、“证义”(校对义理)等角色,确保译经质量,玄奘更是提出“五不译”原则(生不译、方言不译、缺不译、滥不译、敬不译),对梵文原典的尊重与汉语表达的创造性结合,使佛经既不失原意,又符合中国人的思维习惯,这种“译经-弘法-研究”的闭环模式,不仅传播了佛教思想,更促进了梵语、汉语的语言学研究,催生了《一切经音义》等训诂学著作。

保存机构与当代价值:千年文脉的延续

西安仍保存着丰富的佛教经书文物与文献资源,成为研究佛教文化的重要基地,陕西历史博物馆藏有唐代《陀罗尼经咒》写本、宋代《碛砂藏》刻本等;西安博物院的大雁塔展区,展示了玄奘译经的相关文物,包括梵文贝叶经复制品、唐代经生抄本等;碑林博物馆收藏的佛教经幢刻石,如《陀罗尼经幢》,将经文刻于石柱之上,历经千年风雨仍字迹清晰;卧龙寺、广仁寺等寺院仍存有明清时期的木刻经版,定期举行“晒经”活动,传承古老的经书保护传统。

这些佛教经书不仅是宗教典籍,更是文化载体:它们记录了古代丝绸之路上的文化交流,融合了印度、中亚与中国的艺术元素(如经变画中的建筑、服饰、乐器);促进了文学发展,《维摩诘经》的“俗讲”变文成为中国白话小说的雏形;影响了哲学思想,唯识宗的“万法唯识”与儒家“格物致知”、道家“道法自然”相互对话,推动了中国哲学的多元发展,当代,西安佛教经书的研究与活化利用仍在继续,如数字化扫描、国际学术研讨、文创产品开发等,让千年文脉在新时代焕发生机。

相关问答FAQs

Q1:西安出土的佛教经书文物中,最具代表性的是哪些?

A1:西安出土的佛教经书文物以唐代写本和宋代刻本最具代表性,一是陕西历史博物馆藏的《金刚经》贝叶写本,为唐代高僧手抄,贝叶上以金粉书写梵文,背面为汉文注译,是中印文化交流的珍贵实物;二是西安碑林博物馆藏的《陀罗尼经幢》,刻于唐文宗开成二年(837年),幢身刻满《佛顶尊胜陀罗尼经》,高约2米,是现存最大的唐代经幢之一,兼具书法艺术与宗教价值;三是西安博物院藏的宋代《碛砂藏》刻本,为元代递修本,字体为颜体楷书,印刷清晰,是研究宋代印刷术的重要资料,大雁塔地宫出土的唐代《礼佛图》写本,描绘了玄奘译经时的场景,也是稀有的艺术珍品。

Q2:西安佛教经书对当代佛教文化传承有何意义?

A2:西安佛教经书对当代佛教文化传承的意义主要体现在三方面:一是“正本清源”的学术价值,西安作为佛经翻译的原点,保存了大量早期译本与文献,为佛教学者提供了校勘、研究的第一手资料,有助于厘清佛教义理的演变脉络;二是“文化自信”的精神价值,经书中蕴含的“慈悲”“智慧”“和谐”等理念,与当代社会主义核心价值观相契合,通过经书的解读与传播,可以推动佛教文化的创造性转化;三是“国际交流”的桥梁作用,西安作为“一带一路”重要节点,依托佛教经书这一共同文化符号,可与东亚、东南亚国家开展宗教文化交流,促进民心相通,如玄奘译经的《大唐西域记》至今仍是研究中亚、南亚历史的重要文献,成为国际学术合作的纽带。