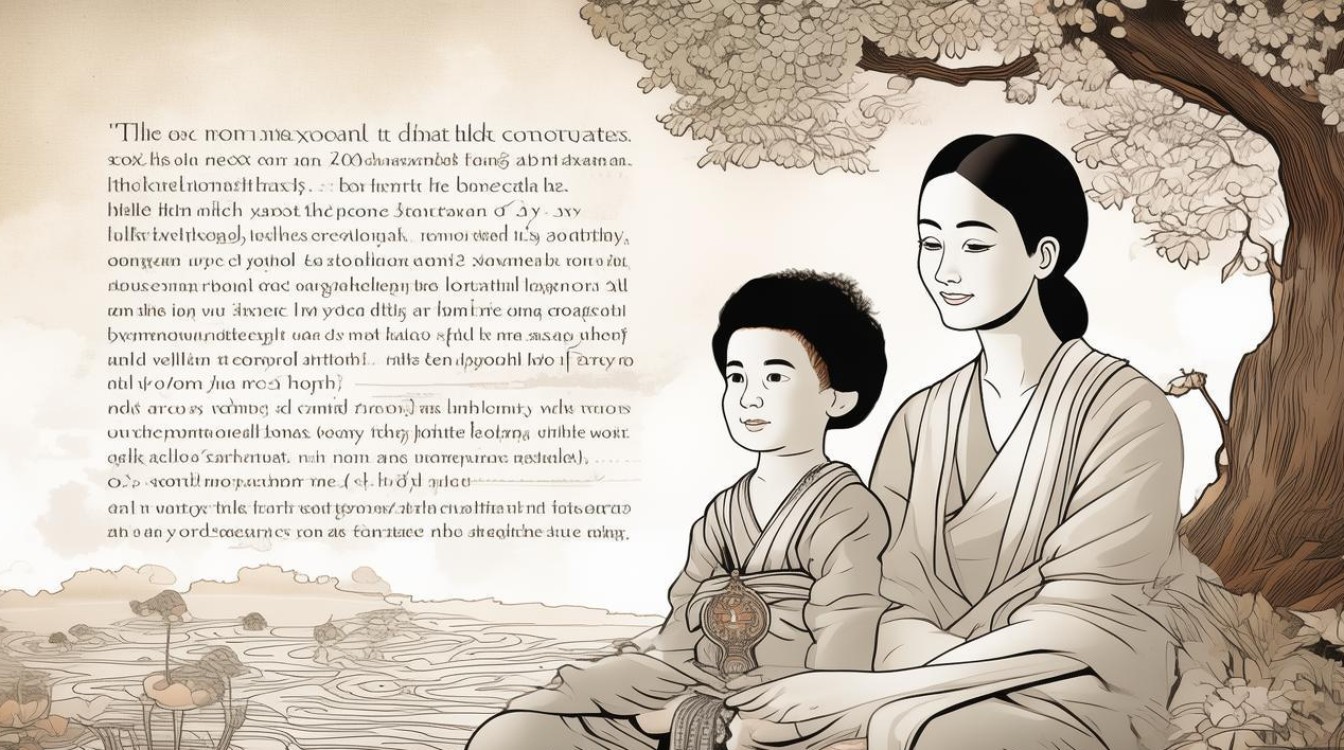

佛教中常言“母子因缘”,认为人与人之间的相遇乃至成为亲人,皆是宿世业力与愿力交织的结果,母子关系尤为特殊,它不仅是血缘的联结,更是生命长河中最深的一种缘起——既承载着过往的因果,也指向未来的修行,这种缘分,既是恩泽,也是考验;既是羁绊,也是解脱的契机。

从佛教“缘起性空”的视角看,母子缘分并非偶然,经中记载,释迦牟尼佛因地修行时,曾为救度母亲摩耶夫人,于忉利天为母说法,后演化为“盂兰盆节”的孝道传统,正体现了母子间业缘的深刻,佛教认为,今生成为母子,源于过去世彼此的“四缘”:亲因缘(如母亲对孩子的慈爱种子)、等无间缘(如孩子对母亲的依恋延续)、所缘缘(如彼此的牵挂成为修行所缘)、增上缘(如母亲的养育成就孩子的成长),这四缘和合,方有一世的母子情分,其中既有善业的牵引,也有宿业的显现——若过去世彼此有恩,今生便得深缘;若有宿怨,则可能面临相处中的摩擦与考验,但这摩擦本身,亦是消业修行的道场。

母亲在佛教中被视为“慈悲的象征”,其孕育之恩如同大地载物,佛经中常以“大地喻母德”,因母亲不仅给予孩子生命,更在成长中以无条件的关爱滋养其心性,这种关爱本质上是“慈悲”的体现,而孩子对母亲的依恋,则是“感恩”的萌芽,但佛教也提醒,母子缘分若执着于“我执”,便易生烦恼——母亲若因过度溺爱而让孩子迷失本心,孩子若因依赖而无法独立,都是对缘分的误用,真正的母子缘分,应如《地藏经》所言“孝道为本”,既要以孝养身,更要以孝养心,引导彼此走向善法与觉悟。

母子缘分在生命不同阶段亦有不同显现,幼年时,母亲是孩子的保护伞,缘分体现为“养育之恩”;成年后,孩子独立,缘分转化为“相互成就”;老年时,母亲衰老,孩子反哺,缘分升华为“生死相托的智慧”,这一过程中,若双方能以“无常”观照,便会明白相聚是缘,别离亦是缘——母亲终将老去,孩子也将承其恩德为人父母,这轮回中的接力,正是缘分延续的体现,而若能以“无我”之心相处,不执着于“我的孩子”“我的母亲”,便能超越亲情的局限,将这份缘分扩展为对众生的慈悲,正如佛陀放弃王位出家,既是对母亲的大孝(成就佛道度化众生),也是对母子缘分的升华。

以下表格从佛教视角梳理母子缘分的核心维度:

| 维度 | 佛教阐释 | 现实体现 |

|---|---|---|

| 缘起 | 宿世业力与愿力交织,四缘(亲因缘、等无间缘、所缘缘、增上缘)和合而成 | 陌生人成为母子,性格契合或冲突,皆与过往经历相关 |

| 本质 | 慈悲与感恩的道场,亦是“我执”的考验 | 母亲无私付出,孩子依恋回报,易因执着生烦恼(如控制欲、叛逆) |

| 修行意义 | 以孝道为基,消业积德,最终导向“无我”的慈悲与觉悟 | 通过相处中的摩擦修忍辱,通过感恩修布施,通过分离修无常 |

| 终极指向 | 超越个体亲情的局限,以“无缘大慈,同体大悲”之心广度众生 | 孩子修行成就,既能度母亲离苦,亦能将此缘分转化为度化众生的动力 |

珍惜母子缘分,需以“智慧”与“慈悲”双翼,母亲应懂得“爱别离苦”,不将孩子视为私有,而是引导其独立与向善;孩子应常怀“知恩报恩”之心,不仅养其身,更养其心,乃至引导母亲了解佛法、共修善业,当缘分中遇到冲突时,可念佛诵经回向,以忏悔心消解宿业;当缘分圆满时,亦应心怀感恩,明白这是过去世善愿的成熟,正如印光大师所言:“世间种种爱恋,皆是生死根本;然父母之恩,亦难酬答,故当以念佛求生净土为事,则上报亲恩,下济众生,皆在其中矣。”

母子缘分,是生命赠予的珍贵礼物,亦是修行的道场,它教会我们爱与被爱,也引导我们超越爱与执着,在缘起缘灭中体证“诸法空相”,最终以慈悲之心,让这份缘分成为通往觉悟的桥梁。

FAQs

Q1:佛教中如何理解“母子缘分浅薄”的情况?比如母子关系疏远或早别,是宿业吗?

A1:佛教认为,母子缘分浅薄或早别,确实是宿业显现,但并非“惩罚”,而是“消业”与“了缘”的机会,若过去世母子间有欠债或恶缘,今生可能通过疏远、早别等方式偿还;若有善缘不足,则缘分较浅,此时应生“随缘消旧业,不再造新殃”之心,母亲可念佛为孩子回向,孩子亦可通过孝顺、行善积累福报,既消解宿业,也能为未来结下善缘,需明白“无常”是世间规律,早别虽痛,但若双方能以善心面对,反而能减少彼此的牵挂与执着,是另一种形式的解脱。

Q2:如果母亲不信佛,孩子如何以佛教智慧报答母恩?

A2:报答母恩不必拘泥于形式,核心是“让母亲欢喜”与“引导向善”,可从三方面践行:一是“养其身”,在生活上照顾母亲,满足其基本需求;二是“养其心”,多陪伴、倾听,用耐心化解其烦恼,让其心情愉悦;三是“养其慧”,若母亲愿意,可适时分享佛法的智慧(如因果、无常观念),或带其参与放生、布施等善事,让其感受到行善的快乐,即使母亲不信佛,孩子的孝顺与善意本身就是最好的“回向”,经云“一切布施中,法布施为最”,引导母亲种下善根,便是究竟的报恩。