在佛教文化中,“有求必应法师”并非指向某一位特定的法师名号,而是对一类秉持慈悲济世精神、以佛法利益众生为使命的法师群体的概括性称谓,这类法师通常以深厚的佛学修为、清净的戒行和无私的利他行为,在信众心中树立起“祈愿有应、求法得解”的形象,成为连接佛法与大众的精神桥梁,要理解“有求必应法师”的内涵,需从佛教教义、法师职责、信众需求及现实实践等多维度展开分析。

“有求必应”的宗教内涵:从“应愿”到“应心”的智慧

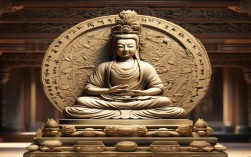

佛教讲“有求必应”,并非简单满足信众的物质欲望或世俗诉求,而是基于“众生皆有佛性”“慈悲为本,方便为门”的教义,对众生不同层次的“求”给予智慧的回应,这里的“求”,可分为三类:一是求离苦得乐,如健康、平安、顺遂等现实需求;二是求正知正见,如对佛法义理的疑惑、修行方法的迷茫;三是求觉悟解脱,如对生死轮回的超越、对佛果的向往,法师的“应”,也需对应不同层次:对世俗之求,以“随缘消旧业,不再造新殃”引导,助其培植福报、端正心态;对法义之求,以经论为依据,破邪显正,令生正信;对解脱之求,则以戒定慧三学为阶梯,引导众生自净其意。

当信众因疾病而痛苦祈求时,法师除诵经回向外,更会开示“病苦是消业增缘的机会”,鼓励其念佛忏悔、慈悲待人,将执着于“病愈”的分别心转为修道的助缘,这种“应”,不是承诺“必然痊愈”,而是回应众生对“离苦”的根本需求,引导其从向外求转向向内修,符合佛教“诸法因缘生”“因果不虚”的法则,正如《普门品》所言“应以何身得度者,即现何身而为说法”,“有求必应”的核心是“应机”,即根据众生的根基与需求,给予最契合的引导,而非满足一切表面的“求”。

法师的角色定位:从“经师”到“人师”的践行

“有求必应法师”的特质,首先体现在对“法师”二字的践行。“师”者,表率也;“法”者,佛法也,法师不仅是佛法的传播者,更应是戒定慧的实践者,以自身修为印证法义,在传统丛林中,法师需具备“闻思修”三慧:闻法广学,如法思维,如修实证,方能“为人天眼目,作众依怙”,这种修为是“有求必应”的基础——若法师自身对佛法义理理解肤浅,或心行与法义相悖,则难以真正利益众生。

“有求必应”体现在对信众的“慈悲摄受”,佛教以“无缘大慈,同体大悲”为精神内核,法师需以平等心对待一切众生,不分亲疏、贵贱、善恶,皆以慈悲心接引,面对烦恼深重的信众,法师需耐心倾听,以“四摄法”(布施、爱语、利行、同事)与之相应:用爱语给予安慰,用利行引导正行,用布施(法布施为主)破其悭贪,用同事心与之共情,这种慈悲不是溺爱,而是“慈悲生祸害,方便出下流”的智慧平衡,既不舍弃任何一个众生,也不违背因果法则。

现实中,不少寺院设有“客堂”或“咨询处”,法师在此为信众答疑解惑、提供修行指导,便是“有求必应”的直接体现,有的法师还会通过讲经、开示、共修等方式,系统引导信众学习佛法,满足其对“正法”的需求;面对孤苦无依者,寺院及法师常发起慈善活动,如施粥、助学、医疗援助等,回应其对“安乐”的向往,这些实践,都是“有求必应”在世俗层面的落地,展现了佛法“人间佛教”的现代意义。

“有求必应”的边界:理性信仰与迷信的辨析

需明确的是,“有求必应法师”并非“万能神祇”,其“应”受限于因果法则与众生根基,佛教强调“因果自造,圣人不能代转”,若信众以功利心求“不劳而获”“违背因果”之事(如求中彩票、求他人遭殃等),法师必然不会应允,反而会以因果之理劝其止恶,法师的“应”也不是“即时满足”,而是“时节因缘”的成熟——如同农夫播种,需经历灌溉、施肥、阳光等条件,方能收获果实,众生的“求”需与自身的“行”(如持戒、行善、精进修行)相结合,方能感得佛法的利益。

近年来,社会上出现个别“神化法师”的现象,将“有求必应”误解为“法师能解决一切问题”,甚至盲目崇拜、供养,这已偏离佛教正信,真正的“有求必应”,是法师引导众生认识“自心是佛,自性是法”,通过自身努力改变命运,而非将解脱的希望寄托于外在的“法师”,正如太虚大师所言“仰止唯佛陀,完成在人格”,法师的终极意义,是做众生的“善知识”,帮助其发现内在的觉悟潜能,而非成为依赖的对象。

“有求必应法师”的核心特质(表格归纳)

| 特质维度 | 具体表现 | 意义 |

|---|---|---|

| 教义根基 | 深入经藏,精通戒定慧三学,以佛法义理为回应依据。 | 确保引导的正向性,避免偏离佛教核心教义。 |

| 慈悲心行 | 以平等心对待众生,通过讲经、答疑、慈善等方式践行“无缘大慈”。 | 契合众生需求,给予温暖与希望,建立对佛法的信心。 |

| 智慧回应 | 区分“求”的层次,以“应机说法”为原则,不满足世俗欲望,引导向善、向觉。 | 帮助众生超越执着,从根源上解决烦恼,实现真正的“离苦”。 |

| 戒行清净 | 严持戒律,以身作则,展现僧团的清净形象。 | 以“威仪”摄受众,增强信众对三宝的信心,是“有求必应”的人格基础。 |

| 方便善巧 | 根据时代众生根基,运用现代弘法手段(如网络讲经、公益讲座),灵活接引。 | 让佛法贴近生活,扩大“有求必应”的覆盖范围,适应现代社会需求。 |

相关问答FAQs

Q1:有人说“求有求必应法师保佑,就能心想事成”,这种说法正确吗?

A:这种说法不完全正确,属于对“有求必应”的误解,佛教讲“有求必应”,并非指法师能“满足一切愿望”,而是法师会以佛法智慧回应众生的“求”,引导其正确面对需求,若求“健康”,法师会开示“健康需靠合理作息、饮食、心态调整,辅以念佛培福”,而非“躺平等待保佑”;若求“学业”,法师会鼓励“精进努力、断恶修善”,而非“不劳而获”,真正的“心想事成”,需建立在“正信、正行”的基础上——符合因果的“求”,加上自身的努力,方能感得善果;若违背因果、执着于欲望,则法师不会应允,反而会劝其回头。“有求必应”的核心是“心应”,即通过法师的引导,让众生的心与佛法相应,从而改变命运,而非依赖外在的“保佑”。

Q2:作为普通人,如何正确地向“有求必应法师”祈求,才能获得真正的利益?

A:要获得真正的利益,需把握“三心”:一是至诚心,以清净、恭敬的心态祈求,而非将法师视为“工具人”;二是正信心,相信“因果不虚,自性是佛”,明白改变命运的关键在自身,而非法师的“神通”;三是践行心,将法师的开示落实到行动中,具体而言,可分三步:第一步,明确“求”的目的——是求暂时的安乐,还是求长久的解脱?前者需“培福报”(如行善、持戒),后者需“开智慧”(如闻思经论);第二步,向法师坦诚倾诉,说明自己的困惑与需求,请法师给予具体指导;第三步,如法践行,例如法师建议“念佛忏悔”,则每日坚持念佛、反思过错;法师建议“布施助人”,则积极参与公益,在利他中破除我执。“求”与“应”形成良性循环,才能真正通过法师的引导,离苦得乐,趋向觉悟。