宗性法师作为中国佛教界的重要代表人物,现任中国佛教协会副会长、四川成都文殊院方丈,其文集是当代佛学思想与修行实践的重要载体,文集不仅凝聚了宗性法师数十年的佛学研究成果与弘法经验,更以深入浅出的语言,将深奥的佛法智慧融入现代社会生活,为信众与研究者提供了宝贵的精神指引。

宗性法师的佛学思想以“契理契机”为核心,既坚守佛陀教法的根本义理,又结合当代社会现实进行创新阐释,他强调“教观双运”,主张将经典教义与禅观实践相结合,认为佛法的生命力在于“解行并进”,在文集的诸多篇章中,宗性法师常以《心经》《金刚经》等大乘经典为切入点,破除人们对“空性”的误解,指出“空”并非“断灭”,而是“缘起性有”的智慧——一切事物依因缘而生,无固定自性,故能随缘自在,不被执着所缚,这种阐释既契合了龙树中观学的精髓,又让现代读者得以从日常生活的烦恼中体悟“无住生心”的境界,体现了“人间佛教”的实践精神。

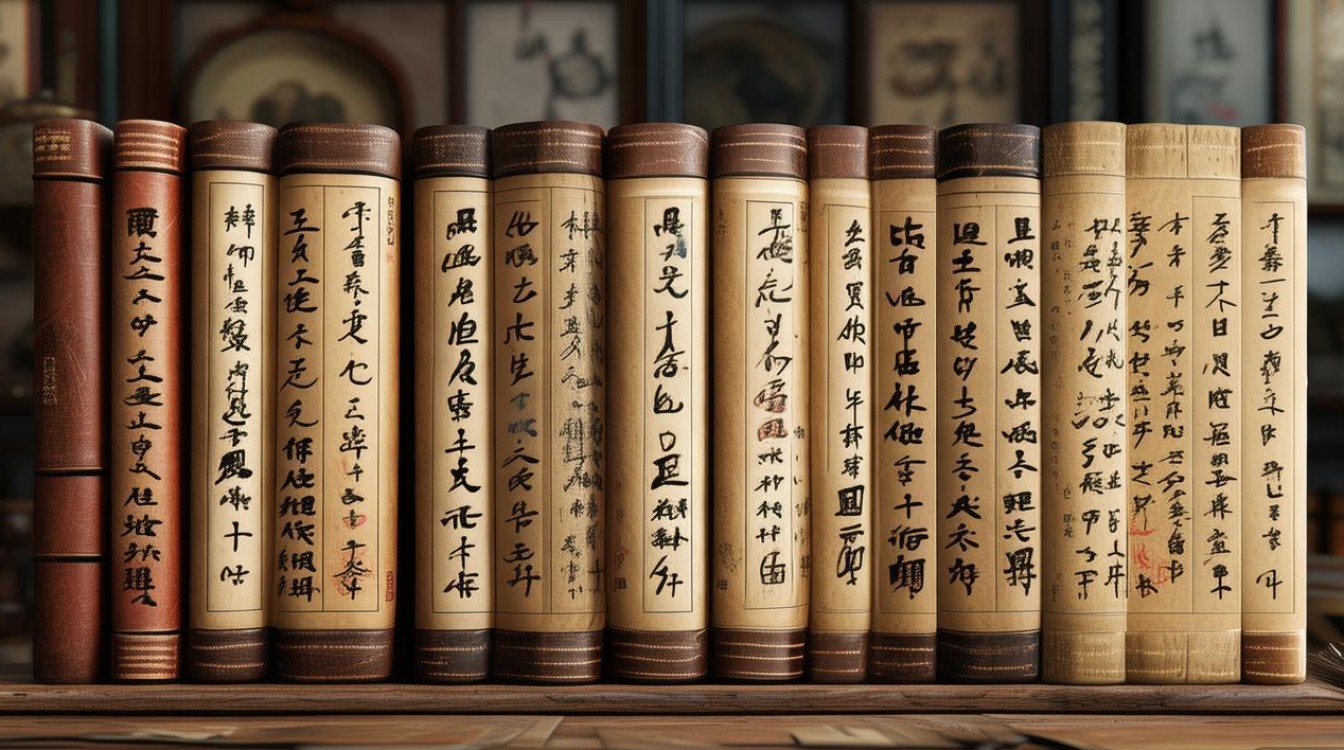

涵盖广泛,大致可分为经典阐释、修行指导、文化对话与随笔感悟四大类,为更清晰地呈现其内容框架,可参考下表: 分类代表篇目核心观点 | |--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------| | 经典阐释 | 《〈金刚经〉的现代解读》 | 强调“应无所住而生其心”,主张在现代社会中以无执心态面对名利、得失,实现内心的自由。 | | | 《〈心经〉与生活智慧》 | 从“照见五蕴皆空”出发,引导读者通过观照身心现象,破除“我执”,减轻焦虑与痛苦。 | | 修行指导 | 《生活禅十讲》 | 提出“日常即道”的理念,将坐禅、诵经等修行形式融入工作、家庭生活,强调“行住坐卧皆是禅”。 | | | 《居士修行常见误区辨析》 | 针对部分信众重形式轻实质、求感应轻修心的倾向,强调“修行即修心”,以慈悲心与智慧心践行菩萨道。 | | 文化对话 | 《佛教与现代科学》 | 探讨佛教“缘起性空”与量子力学“不确定性原理”的共通性,主张以开放心态促进佛学与科学的对话。 | | | 《佛教艺术的当代价值》 | 分析佛教雕塑、绘画等艺术形式对塑造心灵美、社会美的作用,呼吁传承佛教文化中的美学智慧。 | | 随笔感悟 | 《文殊院随想录》 | 以文殊院为背景,记录弘法过程中的所见所闻,展现僧团日常修行与信众互动中的佛法温暖。 | | | 《旅途中遇见的自己》 | 结合游历经历,反思现代人的“心灵漂泊”状态,倡导通过回归内心本真,找到生命的安立之处。 |

从学术价值看,宗性法师文集兼具深度与广度,他对佛教经典文本的考据严谨,如对《坛经》中“定慧等持”思想的阐释,结合敦煌写本与历代祖师注疏,展现了深厚的文献功底;他善于将佛学与中国传统文化、现代社会问题相结合,如在《佛教与生态环保》一文中,从“依正不二”的教义出发,提出“万物同体”的环保理念,为当代生态文明建设提供了思想资源,这种“以佛学为体,以文化为用”的思路,不仅推动了佛学的现代化转型,也让更多人认识到佛法对解决现实问题的积极意义。

从现实意义看,文集为现代人提供了应对心灵困境的“智慧药方”,在快节奏的当下,人们常被焦虑、迷茫、孤独等情绪困扰,宗性法师在文集中反复强调“活在当下”的重要性:通过专注当下的一呼一吸、一言一行,安顿躁动的心念;通过培养感恩心与慈悲心,改善人际关系,获得内心的平和,在《面对压力的佛法智慧》一文中,他提出“压力并非来自外界,而是来自对事物的执着看法”,引导读者通过改变认知,将压力转化为修行的动力,这种贴近生活的智慧,让佛法不再是庙堂之上的玄谈,而是人人可用的生活指南。

相关问答FAQs

问:宗性法师文集适合哪些读者阅读?

答:宗性法师文集适合多层次读者:对佛教文化感兴趣的普通大众,可通过经典解读与随笔感悟了解佛法的基本精神与生活智慧;佛教修行者可从修行指导篇目中获得系统的方法论,避免走弯路;佛学研究者则能从经典阐释与文化对话中,看到对传统教义的现代化创新与跨学科思考,为学术研究提供参考,整体而言,文集语言通俗而不失深度,兼顾了可读性与思想性,是不同背景读者都能从中受益的佳作。

问:宗性法师在文集中如何体现“人间佛教”的理念?

答:“人间佛教”的核心是“佛法在世间,不离世间觉”,宗性法师通过两方面践行这一理念:一是强调“生活即修行”,将坐禅、诵经等传统修行形式融入日常,如主张在工作中保持专注、在家庭中践行慈悲,让修行不再是脱离生活的“特殊行为”;二是关注社会现实,积极探讨佛教与环保、教育、心理健康等社会议题的关联,如在《佛教与社会关怀》一文中,呼吁佛教徒以“无缘大慈,同体大悲”的精神参与公益事业,将个人修行与利益众生相结合,体现了“人间佛教”入世利他的精神特质。