在江南水乡的一座小镇上,住着一个名叫李明的商人,李明早年靠着诚信经营,积攒了不少家业,但随着生意越做越大,他渐渐被贪婪蒙蔽了心,开始掺假使假、抬高物价,甚至克扣工人的工钱,起初生意红火,钱财滚滚而来,可没过多久,镇上的人渐渐看清了他的真面目,纷纷不再与他往来,他的店铺门可罗雀,仓库里堆满了滞销的货物,妻子也因他的所作所为终日以泪洗面,儿子更是对他冷眼相待。

一个深秋的傍晚,李明独自坐在空荡荡的店铺里,看着账本上赤字的数字,心中满是焦虑与不甘,他想起自己刚来小镇时,邻里乡亲对他的信任,想起妻子温柔的笑容,想起儿子依偎在他怀里喊“爹爹”的场景,如今这一切都像镜花水月般破碎了,他叹了口气,关上店门,漫无目的地在街上走着,不知不觉来到了镇外的破庙前。

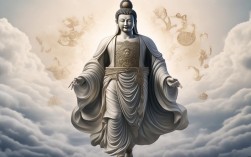

这座破庙年久失修,香火稀少,只有一位白发苍苍的老尼姑在此看守,李明见庙门虚掩,便推门走了进去,大殿中央供奉着一尊观音菩萨像,菩萨面容慈悲,眼含悲悯,仿佛能看透世间一切苦难,李明跪在蒲团上,双手合十,心中五味杂陈,既有对现状的绝望,也有对过往的悔恨。

“施主,有心事吗?”一个温和的声音从身后传来,李明回头,看见一位身穿粗布衣衫的老者,他面容慈祥,眼神清澈,手中拿着一串佛珠,看起来平凡无奇。

李明叹了口气:“老先生,我如今家道中落,众叛亲离,都是因为自己贪心不足,作茧自缚,如今悔之晚矣,只求菩萨能给我一个机会,让我弥补过错。”

老者微微一笑,坐在李明身边:“菩萨何尝不在我们身边?你若真心悔改,处处皆是菩萨点化。”

李明愣住了:“点化?我如今这般境地,哪里还有点化可言?”

老者指着殿外的一棵枯树:“你看那棵树,去年冬天被雷劈断了半边枝干,大家都以为它活不成了,可春天一到,它竟从残枝上长出了新芽,如今枝繁叶茂,比旁边的树还精神,人生在世,难免犯错,就像那棵树被雷劈伤,只要根还在,就有重生的机会。”

李明望着那棵枯树,心中一动,却还是摇头:“可我已经失去了乡亲们的信任,妻子和儿子也不愿理我,我还能怎么办?”

老者又从怀里掏出一把种子,放在李明手中:“这些是向日葵的种子,你若种下,它们会朝着太阳生长,就像人只要心怀光明,就不会迷失方向,你可知,钱财是身外之物,诚信才是立身之本,你当初靠诚信起家,如今丢了诚信,自然众叛亲离,若能捡起诚信,何愁不能重来?”

李明握着那把种子,仿佛握住了希望,他想起了自己刚来小镇时,用最好的货、最公道的价格,赢得了大家的信任,那时候的他,虽然不富裕,却活得踏实快乐,如今为了追求更多钱财,反而失去了最珍贵的东西。

“老先生,我明白了。”李明站起身,对着老者深深一鞠躬,“谢谢您的指点,我这就去弥补我的过错。”

老者微笑着点了点头,身影渐渐隐在暮色中,仿佛从未出现过,李明知道,这是菩萨的化身,是在他最绝望时给予他的点化。

第二天,李明没有像往常一样盘算着如何赚钱,而是挨家挨户拜访那些曾经被他欺骗的乡亲,他诚恳地向大家道歉,承认自己的错误,并承诺会退还所有多收的钱,赔偿所有掺假的货物,起初,乡亲们并不相信,以为他又在耍什么花样,但李明没有放弃,他每天早出晚归,挨家挨户解释,用实际行动证明自己的诚意。

有一个卖豆腐的老汉,曾被李明用次豆换走了好豆,损失了不少,李明知道后,不仅退还了多收的钱,还亲自送去了上好的黄豆,帮老汉磨豆腐,老汉被他的诚意打动,终于原谅了他,渐渐地,越来越多的人开始相信李明,他的店铺又重新开张了,这一次,他卖的都是货真价实的商品,价格公道,童叟无欺。

妻子看到他的改变,脸上重新露出了笑容,儿子也愿意和他亲近了,李明还用赚来的钱修缮了破庙,请老尼姑主持香火,让更多人感受到菩萨的慈悲。

几年后,李明的生意越做越好,成了镇上有名的善人,他常常带着儿子去破庙上香,告诉儿子:“做人要像这观音菩萨一样,心怀慈悲,诚信待人,无论遇到什么困难,只要心中有光,就不会迷失方向。”

李明终于明白,菩萨的点化,不是给他财富,而是给他一颗重新找回的、善良的心,就像那棵枯树,只要根在,只要心怀光明,就能重生,就能活得比从前更好。

以下是李明转变前后的对比,可以更直观地看到他的变化:

| 方面 | 转变前状态 | 转变后状态 |

|---|---|---|

| 心态 | 贪婪浮躁,只重利益 | 平和感恩,重诚信情义 |

| 行为 | 掺假抬价,克扣工钱 | 货真价实,童叟无欺 |

| 人际关系 | 众叛亲离,妻离子散 | 乡邻信任,家庭和睦 |

| 事业状况 | 门可罗雀,濒临破产 | 生意兴隆,成为善人 |

| 精神追求 | 追逐钱财,迷失自我 | 心怀慈悲,回馈社会 |

相关问答FAQs

问:菩萨为什么化身为普通人点化李明,而不是直接显灵让他改过自新?

答:菩萨点化众生,讲究“方便法门”,即以众生最容易接受的方式引导,若直接显灵,可能会让李明产生依赖心理,认为有“神力”加持而忽略自身修心,化身普通老者,是通过日常对话和自然景象(如枯树发芽、向日葵向阳)传递道理,让李明在潜移默化中自我反思,主动认识到错误,这种“润物细无声”的方式,更能帮助他真正从内心改变,而非表面服从。

问:李明通过“诚信”和“弥补过错”重获新生,这是否意味着只要犯错后改正,就一定能成功?

答:并非如此,李明的成功,不仅是“改正错误”,更是“真心悔悟”和“持续行动”的结果,他不仅退还了多收的钱,还主动帮助乡亲,用诚信经营重新赢得信任,这说明,改过自新需要“知行合一”:内心真正认识到错误,并付诸长期、稳定的行动,才能重建信任和收获善果,若只是表面道歉,没有实际行动,或三分钟热度,依然无法真正改变困境,菩萨的点化,正是引导他从“心”开始,用“行”证明,这才是改变的根本。