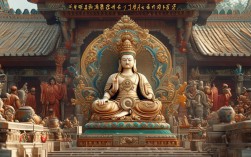

佛教大师图片作为一种承载宗教文化与艺术审美的视觉载体,跨越千年历史长河,在不同地域、宗派与文化语境中呈现出丰富多样的面貌,这些图片不仅是信仰者修行观想的所缘境,更是佛教思想传播、历史记忆传承与艺术风格融合的重要媒介,从印度早期佛教的象征性符号到汉传佛教的水墨写意,从藏传佛教的唐卡密境到东南亚的造像艺术,佛教大师图片始终以其独特的视觉语言,传递着慈悲、智慧与觉悟的宗教精神。

佛教大师图片的起源与宗教意义

佛教大师图片的根源可追溯至释迦牟尼在世时期,早期佛教以“相好庄严”描述佛陀形象,认为通过具象化的视觉呈现,能让信众对“佛”产生具身化的认知,从而生起恭敬与信心,在部派佛教时期,虽然直接造像尚未普及,但以菩提树、法轮、佛足印等符号象征佛陀的方式已广泛流传,至大乘佛教兴起,“佛身观”进一步发展,认为佛有三身:法身(真理的终极体现)、报身(修行圆满的果报之身)、应身(为度化众生显现的化身),佛教大师图片多对应“应身”与“报身”,通过塑造高僧、祖师的形象,将抽象的佛法真理人格化,使信众在观想中体悟“即身成佛”的可能性。

在中国佛教史上,佛教大师图片的传播与宗派形成紧密相关,禅宗“不立文字,教外别传”的特点,使得“祖师图像”成为传承法脉的重要工具,从菩提达摩“面壁”的沉静姿态到慧能“菩提本无树”的顿悟神情,每一幅祖师画像都是宗法谱系的视觉见证,承载着“以心传心”的禅门精神,而在藏传佛教中,上师(Guru)被视为“佛、法、僧”三宝的总集,其画像不仅是修行对象,更是密宗“上师相应法”的核心所缘——通过观想上师的庄严身相,信众得以快速契入空性智慧。

历史演变与地域风格差异

佛教大师图片的风格演变,始终与佛教传播路径、地域审美及艺术技术相互交织,以下从印度、汉传、藏传三个主要体系,梳理其发展脉络与视觉特征:

印度:佛教大师图片的滥觞与早期象征

印度作为佛教发源地,其大师图片经历了从“无相”到“有相”的转变,公元前3世纪阿育王时期,桑奇大塔的浮雕中出现“佛传故事”场景,但佛陀多以足印、宝座等符号代替,尚未出现直接人像,至贵霜王朝(1世纪),受希腊文化影响,犍陀罗艺术首次创造出具象化的佛陀形象——高鼻深目、波浪卷发,身披通肩袈裟,呈现出“希腊化佛教艺术”的风格,此时的“大师图片”以佛陀为主体,强调“相好庄严”:三十二相(如足底平满、身 golden-color)与八十种好(如指纤长、目绀青),通过写实手法展现超凡脱俗的神性。

汉传佛教:文人化与世俗化的视觉转向

佛教传入中国后,大师图片逐渐融入本土审美,形成“以形写神”的艺术传统,魏晋南北朝时期,受顾恺之“传神写照”理论影响,早期石窟造像(如敦煌莫高窟)中的高僧形象注重面部神态刻画,如“清癯”“肃穆”,体现“魏晋风度”,唐代是汉传佛教大师图片的鼎盛期,吴道子“吴带当风”的线描技法被广泛运用于宗教绘画,其《送子天王图》中的佛陀形象丰腴饱满,衣纹流畅,展现出盛唐的雍容气度。

宋代以后,随着禅宗的兴盛,大师图片走向“文人化”与“世俗化”,水墨写意成为主流,如梁楷的《六祖伐竹图》以简练的笔墨勾勒慧能砍竹的动态,舍弃背景细节,突出“顿悟”的瞬间禅机;明清时期的“高僧画像”则更注重生活气息,如弘一法师(李叔同)的自画像,寥寥数笔便传达出“悲欣交集”的人生境界,将书法、绘画与修行体验融为一体。

藏传佛教:唐卡中的密宗象征体系

藏传佛教大师图片以唐卡(Thangka)为主要载体,形成一套严密的象征体系,唐卡以矿物颜料绘制于布或纸上,色彩鲜艳、细节繁复,具有宗教仪轨的规范性,其图像构成通常包含三部分:中央主尊(如莲花生大师、宗喀巴大师)、上方护法神与传承祖师、下方供养人与世俗场景。

莲花生大师作为藏传佛教宁玛派祖师,其唐卡形象固定为头戴莲花帽,右手持金刚杵,左手持颅碗,脚踏水兽,象征“降伏烦恼”的神通;格鲁派创始人宗喀巴则头戴黄色桃形帽,双手结说法印,身披僧衣,身旁常伴随文殊菩萨与金刚手菩萨,体现“智慧与方便”的教义,这些图像不仅是艺术作品,更是密宗“曼陀罗”(宇宙模型)的微观呈现,通过色彩的象征(如白色表清净、红色表慈悲)、手印(如定印、触地印)与法器(如金刚、铃杵),构建出一个可观的“佛国世界”。

佛教大师图片的艺术特征与文化内涵

佛教大师图片的艺术表现,始终围绕“宗教功能”与“审美表达”的统一展开,其核心特征可概括为“庄严性”与“象征性”的融合。

服饰与姿态的宗教编码

大师图片中的服饰、姿态并非随意设计,而是蕴含特定的宗教意义,汉传佛教僧人常着“褒衣博带”式袈裟,宽大的衣纹线条象征“无我”的解脱境界;藏传佛教上师的“僧裙”“坎肩”则标注其教派身份(如格鲁派黄帽、噶举派黑帽),姿态方面,结跏趺坐(双盘腿)表禅定,降魔坐(右腿盘左膝垂)表降伏烦恼,说法印(拇指与食指相捻)表讲经弘法,每一种姿态都是修行状态的视觉转译。

背景与环境的意境营造

大师图片的背景常通过自然景物或宗教符号,营造特定的修行意境,汉传佛教绘画多以“山水林泉”为背景,如禅宗祖师画像常置于松柏之下,或溪流之畔,体现“自然即佛性”的思想;藏传唐卡则以“祥云”“莲花”“曼陀罗”为背景,通过几何图案与宗教符号的排列,构建出超越时空的圣境。

色彩的情感与象征表达

色彩是佛教大师图片传递宗教情感的重要媒介,汉传佛教水墨画以“墨分五色”(焦、浓、重、淡、清)的层次变化,表现“空寂”与“禅意”;藏传唐卡则大量使用金、红、蓝、绿等浓烈色彩——金色表“法身”的永恒,红色表“慈悲”,蓝色表“智慧”,绿色表“成就”,通过色彩的对比与调和,激发信众的宗教情感。

现代传播与数字化时代的佛教大师图片

在当代社会,佛教大师图片的传播媒介从传统卷轴、壁画扩展到数字图像、虚拟现实等领域,博物馆通过高清扫描技术对古代唐卡、祖师画像进行数字化保存,使濒危艺术得以延续;社交媒体上,修行者分享的“禅意图片”(如弘一法师书法、达摩面壁图)成为现代人寻求心灵慰藉的视觉资源;VR技术甚至构建出虚拟的“佛国世界”,让信众以沉浸式方式观想大师形象,突破时空限制。

数字化传播也带来挑战:部分图片因过度商业化而失去宗教庄严性,或因缺乏专业解读导致信众误解图像内涵,如何在现代语境下保持佛教大师图片的“神圣性”与“文化性”,成为传承与发展的重要课题。

不同地域佛教大师图片风格对比

| 地域 | 代表大师 | 图像特征 | 色彩风格 | 文化背景 |

|---|---|---|---|---|

| 印度 | 释迦牟尼佛 | 犍陀罗风格,希腊化写实 | 土黄、赭石 | 佛教发源地,多元文化融合 |

| 汉传佛教 | 慧能六祖 | 水墨写意,注重神韵 | 黑白、淡彩 | 文人画传统,禅宗思想 |

| 藏传佛教 | 莲花生大师 | 唐卡繁复,密宗象征体系 | 金、红、蓝、绿 | 苯教与佛教融合,密仪轨 |

| 日本佛教 | 道元禅师 | 禅宗枯淡,侘寂美学 | 黑白、灰褐 | 武士道精神,禅宗本土化 |

相关问答FAQs

Q1:佛教大师图片是否可以随意使用或商业化?

A:佛教大师图片承载着深厚的宗教信仰与文化内涵,其使用需遵循尊重与审慎原则,商业用途需获得版权所有者(如寺庙、博物馆或传承人)的授权,避免对图像进行歪曲、恶搞等亵渎性处理;非商业用途(如个人修行、学术研究)也应保持对图像的敬畏,不随意修改其核心元素(如手印、法器、姿态),以免误导信众或违背宗教仪轨。

Q2:普通人如何通过佛教大师图片进行修行?

A:佛教大师图片的修行核心是“观想”,即通过专注图像,将大师的“慈悲心”“智慧相”内化为自身心性,具体步骤可参考:① 选择与自己有缘的祖师或上师画像(如禅宗可选慧能,密宗可选莲花生);② 安静端坐,调整呼吸,放松身心;③ 凝视图像细节(如眼神、手印),想象自己与大师身心合一,体会其“无我”“利他”的精神;④ 每日坚持,逐渐将观想中的觉悟延伸到日常生活中,做到“修行在世间”,需注意,观想并非偶像崇拜,而是以大师为“善知识”,引导自身生起正信与正念。