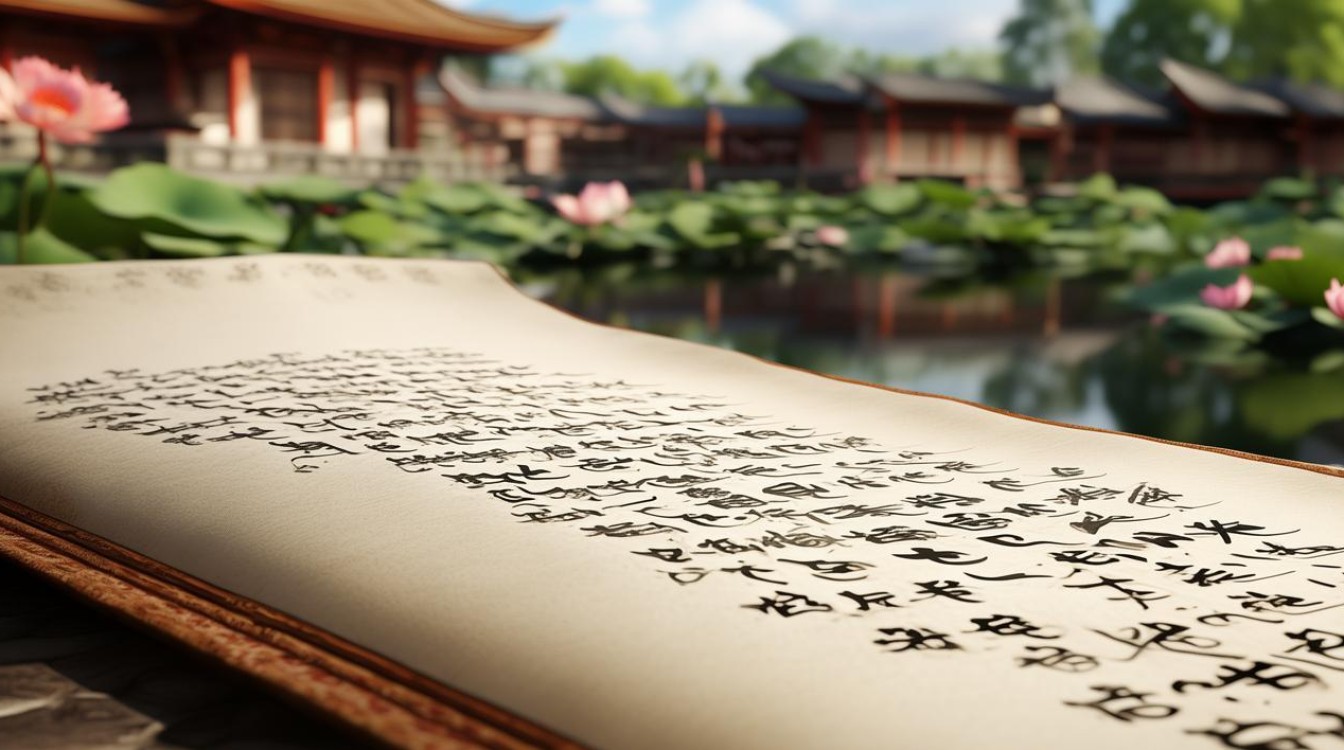

佛教诗词图是佛教文化与诗词、绘画艺术深度融合的产物,它以图像为载体诠释佛理,以诗词为点睛深化禅机,既承载着宗教信仰的庄严,又凝聚着东方美学的空灵,成为中国艺术史中独具韵味的文化景观,其发展源远流长,从汉代佛教传入伊始,便与中原本土的诗画传统相互浸润,历经魏晋南北朝的萌芽、唐宋的鼎盛、元明的延续,最终形成兼具宗教性与艺术性的独特艺术形式。

佛教诗词图的题材内容丰富多元,始终围绕佛教核心义理与信仰实践展开,在佛经故事的图像化表达中,如《法华经》《维摩诘经》的变相图,常以连环画式的构图描绘“火宅喻”“文殊问疾”等经典场景,旁题偈颂或经文,使抽象教义转化为可视化的叙事,禅理诗意图则更侧重意境的营造,王维“空山新雨后,天气晚来秋”的空灵、柳宗元“千山鸟飞绝,万径人踪灭”的孤寂,均通过水墨的晕染、山水的留白,将“空”“无相”“中道”等禅理融入自然景致,净土题材中,极乐世界的楼阁、莲池、歌舞天人以绚丽的色彩铺陈,配以“愿生安养国”的诗词,传递对彼岸世界的向往,高僧事迹与禅公案也成为重要主题,如寒山、拾得的形象常与“寒山子,拾得子,唤来总唤没名字”的禅诗结合,展现不立文字的机锋智慧。

其艺术特色鲜明,体现着“诗画一体”“禅艺相融”的美学追求,构图上常借鉴“散点透视”与“留白”,如马远的《寒江独钓图》,一叶孤舟、一竿渔翁,大面积空白象征“真空妙有”,恰合“千江有水千江月,万里无云万里天”的诗境;笔墨上则追求“淡、雅、拙”,文人画家以枯笔写意、淡墨渲染,表现“无我之境”,如梁楷的《泼墨仙人》,寥寥数笔却尽显超然物外,与“本来无一物,何处惹尘埃”的禅意呼应,更独特的是“诗书画印”的四位一体:画面题诗不仅补充叙事,更以书法的点线律动强化节奏,如八大山人的画作,怪诞的鱼鸟配以“墨点无多泪点多”的题诗,将亡国之痛与禅宗空观融为一体,形成强烈的情感张力。

从文化内涵看,佛教诗词图既是宗教传播的媒介,也是哲学思想的视觉呈现,它通过“以像载道”将深奥的佛理通俗化,如《地狱变相图》以恐怖图像配“善恶终有报”的劝善诗,警示世人持戒修心;又以“以诗悟禅”引导观者超越文字相,如苏轼“不识庐山真面目,只缘身在此山中”的诗画,启发人们放下执着,体悟“即事而真”的禅机,这种艺术形式打破了宗教与世俗的界限,使佛教思想从庙堂走向民间,成为慰藉心灵、涵养心性的文化力量。

| 朝代 | 代表作品 | 题材特点 | 艺术风格 |

|---|---|---|---|

| 魏晋南北朝 | 《鹿王本生图》 | 佛经本生故事 | 线条流畅,色彩浓烈,叙事性强 |

| 唐代 | 《维摩诘像》 | 维摩诘辩法 | 水墨淡彩,诗画融合,文人气息初显 |

| 宋代 | 《寒山拾得图》 | 高僧形象与禅公案 | 简笔写意,意境空灵,禅意十足 |

| 元代 | 《富春山居图》 | 山水隐居与禅意 | 淡墨渲染,疏密有致,隐含超脱 |

| 明代 | 《禅诗意图》 | 禅理诗与自然景致 | 构图疏朗,笔墨清润,雅俗共赏 |

佛教诗词图的价值,不仅在于其艺术形式的创新,更在于它构建了“诗禅一体”“心物相融”的东方美学范式,成为连接信仰与生活、传统与现代的文化纽带,在当代,这种艺术形式仍以新的面貌焕发生机,如数字绘画、插画中的禅意表达,延续着“以艺弘法”的精神,让古老的智慧在审美体验中浸润人心。

FAQs

-

佛教诗词图与普通文人画的核心区别是什么?

普通文人画多抒发个人情感或自然审美,佛教诗词图则以阐释佛理、传递禅意为核心,题材有明确宗教指向(如佛经故事、高僧事迹),艺术手法常通过象征(如莲花、空山)体现“空”“无相”等教义,且常与偈颂、禅诗结合,具有更强的宗教功能性与哲学深度。

-

欣赏佛教诗词图时,如何体会其中的“禅意”?

可从三方面入手:一是观“空”,关注画面留白与虚实处理,如空白处象征“真空妙有”;二是品“静”,通过笔墨的淡雅、构图的疏离,感受“静虑”的禅修状态;三是悟“不二”,结合题诗理解“色即是空,空即是色”的辩证,如王维“行到水穷处,坐看云起时”的诗画,展现物我两忘的境界。