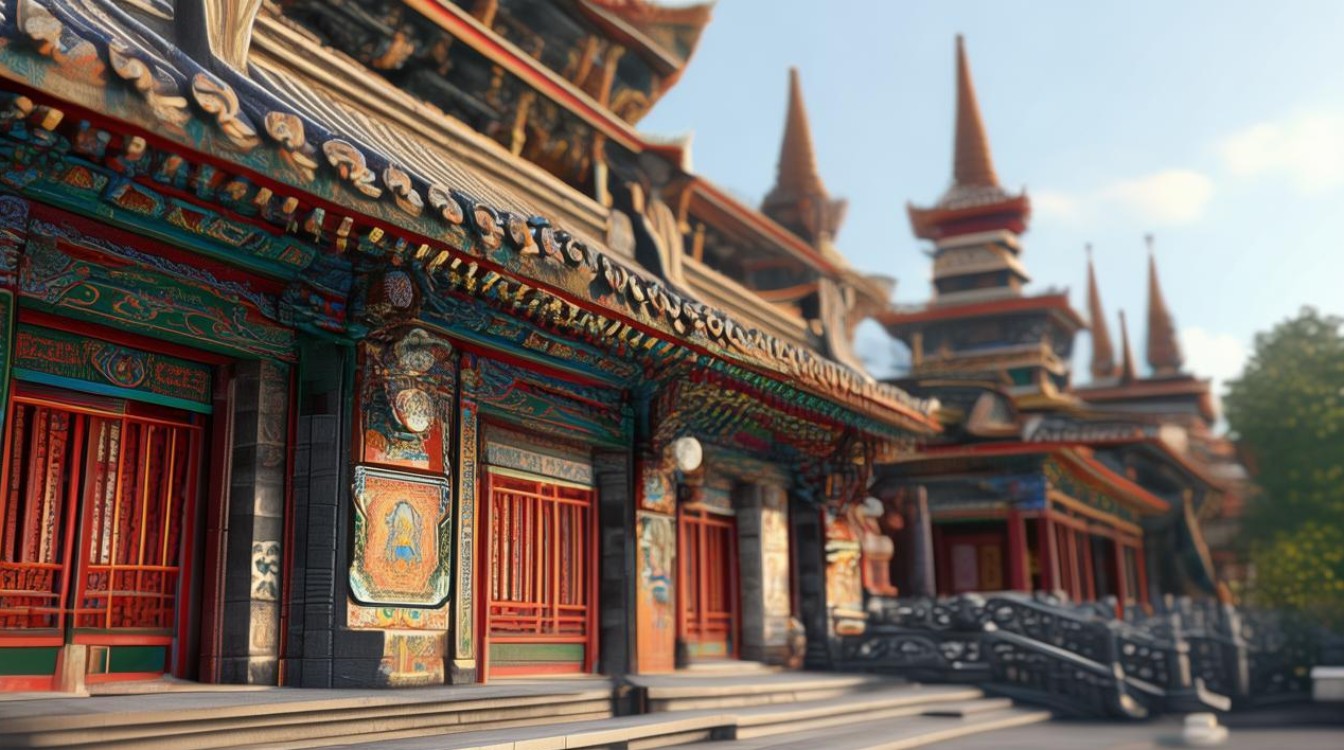

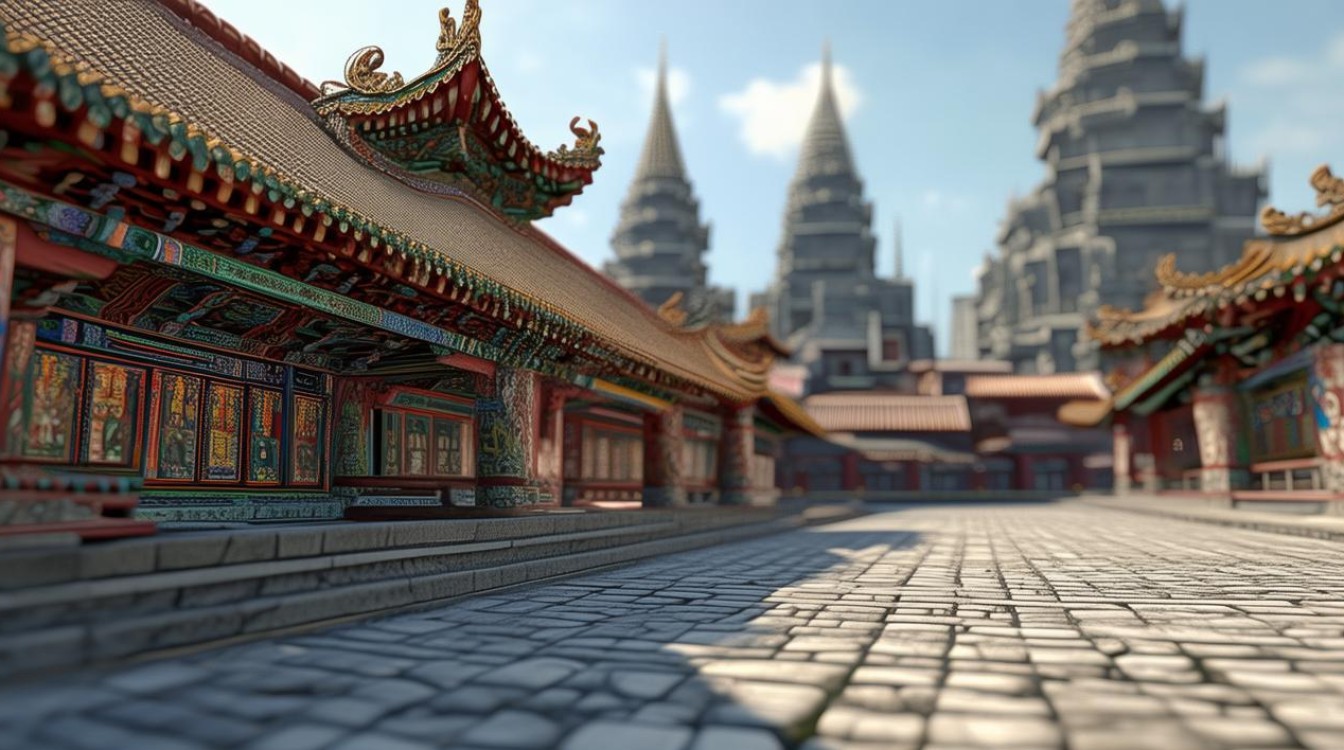

应县规模最大的寺庙是佛宫寺,这座始建于辽代的皇家寺院,坐落于应县城西北隅,历经千年风雨,仍以其恢弘的规模与精湛的建筑艺术,成为朔州地区佛教文化的核心载体,佛宫寺整体布局严谨,沿中轴线次第展开,占地面积达23000平方米,现存建筑多为明清时期修葺遗存,但核心的释迦塔(应县木塔)仍保留着辽代原构,堪称中国古代建筑史上的奇迹。

寺院整体坐北朝南,山门为清代风格,面阔五间,进深两间,屋顶为单檐歇山式,黄色琉璃瓦覆顶,正脊饰以鸱吻,气势庄重,入山门后,中轴线上依次为金刚殿、释迦塔、大雄宝殿,两侧对称分布着碑亭、配殿、钟鼓楼、厢房等建筑,形成三进院落的格局,这种“塔殿并立”的布局,是辽代佛寺的典型特征,既体现了对佛塔的崇敬,又保留了传统寺院的前殿后塔式结构,展现出独特的宗教建筑智慧。

作为寺院的灵魂,释迦塔矗立于中轴线后部,通高67.31米,底层直径30.27米,是世界上现存最古老、最高的木结构楼阁式塔,塔身呈八角形,外观五层六檐(内部设有暗层四级,实为九层),全由红松木构件以榫卯咬合而成,未用一钉一铆,其结构设计极为精妙,采用双层套筒式框架,层间设有明层与暗层,明层供人礼佛远眺,暗层作为结构缓冲,增强了整体抗震性能,历经40余次地震、多次战火洗礼,木塔依然巍然屹立,被誉为“建筑奇迹”,塔内供奉着两尊释迦牟尼像,底层为坐像,高11米,螺髻,着褒衣博带式袈裟,为辽代原塑;二层供奉着“旃檀佛”,为明代所铸,各层还分布着辽代壁画、塑像及匾额,其中一层南面匾额“峻极神工”为明代书法家王羲之后人所书,笔力遒劲,与木塔相得益彰。

佛宫寺的规模不仅体现在建筑的宏大,更在于其完整的宗教功能体系,除释迦塔外,大雄宝殿为寺内主要礼佛场所,面阔七间,进深五间,单檐庑殿顶,内供三世佛、十八罗汉等塑像,壁画内容涵盖佛教故事与世俗生活,兼具艺术与宗教价值,东西配殿分别为观音殿、地藏殿,分别供奉观音菩萨与地藏菩萨,形成完整的佛殿体系,钟鼓楼分列东西,为明代建筑,钟楼内悬古钟一口,铸于明代嘉靖年间,晨钟暮鼓,回荡千年,至今仍是寺院重要的宗教活动符号。

寺院内还保存有大量珍贵文物,如辽代经幢、明清碑刻、石雕造像等,大藏经》碑刻记载了辽代佛教经典的刊刻情况,具有极高的文献价值,这些文物与建筑共同构成了佛宫寺的历史文化层,使其成为研究辽金时期宗教、艺术、建筑的重要实物资料。

佛宫寺基本信息表

| 项目 | |

|---|---|

| 寺院名称 | 佛宫寺 |

| 地理位置 | 山西省朔州市应县城西北隅 |

| 始建年代 | 辽清宁二年(1056年) |

| 主要建筑 | 山门、金刚殿、释迦塔、大雄宝殿、观音殿、地藏殿、钟鼓楼、碑亭等 |

| 占地面积 | 约23000平方米 |

| 核心文物 | 释迦塔(高67.31米,五层六檐全木结构,辽代原构) |

相关问答FAQs

问:佛宫寺和应县木塔是什么关系?

答:佛宫寺是应县木塔的“母体”,应县木塔(释迦塔)是佛宫寺的核心建筑与灵魂,佛宫寺始建于辽代,最初就是为了供奉释迦牟尼佛舍利而建,寺因塔得名,塔因寺而存,二者共同构成了一个完整的宗教建筑群,佛宫寺提供了完整的寺院功能布局(如山门、佛殿、配殿等),而释迦塔则是整个寺院的视觉中心与信仰核心,体现了辽代“以塔为中心”的佛寺布局特点。

问:释迦塔为何能历经千年地震等灾害仍屹立不倒?

答:释迦塔的千年不倒得益于其科学的结构设计与精良的建造工艺,塔身采用双层套筒式框架结构,内槽立柱与外槽柱通过梁枋、斗拱连接,形成稳固的“筒中筒”体系,增强了整体刚度;各层斗拱密集布置,形成“柔性”连接节点,能有效吸收和分散地震能量,起到“缓冲器”作用;塔基采用深埋式夯土基础,地基经过特殊处理,稳定性极佳;历代对木塔的维护与修葺(如明代加固、清代修葺)也为其保存提供了保障,这些因素共同造就了这一“建筑奇迹”。