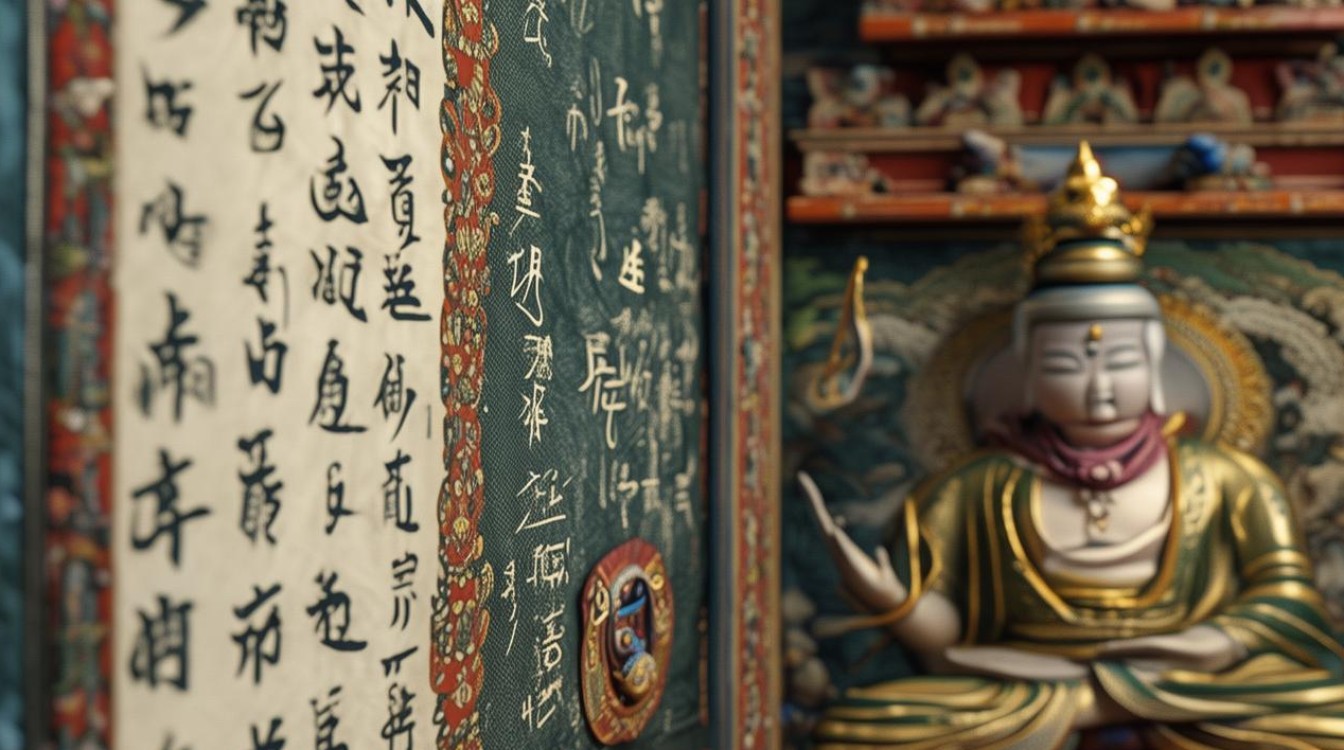

韦陀菩萨是佛教中重要的护法神,被视为佛教护法的象征,常被供奉于天王殿,面向大雄宝殿,守护道场与修行人,在民间信仰中,围绕韦陀菩萨流传着多部典籍,韦陀菩萨真经》虽非佛教正藏经典(即未被收录在汉传佛教《大藏经》或南传、藏传佛教的正式经典中),但因其承载了护法精神与劝善教化的内涵,在部分信众中具有一定影响力,需明确的是,此类经典多为后人托韦陀菩萨之名撰述,融合了民间信仰与佛教护法思想,其内容核心在于倡导护持正法、精进修行、践行善业,而非佛教正典中的教义阐释,以下从经典性质、核心内容、文化意义等方面展开说明,并结合表格梳理其常见主题,最后以FAQs解答常见疑问。

韦陀菩萨与《韦陀菩萨真经》的性质

韦陀菩萨在佛教中属于“二十诸天”之一,据《陀罗尼集经》等记载,他是护法神将,曾受佛陀嘱咐,护持佛法僧三宝,尤其保护修行人免受魔障侵扰,其形象通常为少年将军相,手持金刚宝杵,面容威严肃穆,象征护法的威猛与坚定,而《韦陀菩萨真经》的出现,更多是民间信仰与佛教护法思想结合的产物,形成于唐宋以后,随着佛教中国化过程中,护法神灵与本土信仰融合而逐渐流传,这类经典并非佛陀亲说,也未被历代高僧大德纳入正统教义体系,但其内容多围绕“护法”“修行”“因果”等主题,符合佛教“诸恶莫作,众善奉行”的根本精神,因此在部分地区的民间信仰中,被视为护佑修行、祛除障难的参考典籍。

《韦陀菩萨真经》的核心内容概要

虽非正典,《韦陀菩萨真经》的内容仍体现了佛教护法的核心思想,可大致分为“护法使命”“修行心要”“伦理劝化”三个层面,具体如下:

护法使命:守护道场与正法

经典开篇常强调韦陀菩萨受佛敕命,护持佛法流通,守护寺院道场,令修行人安心办道,如经中提及:“吾受佛嘱,巡游世界,护持正法,摧邪显正,若有善男子善女人,建寺供僧,弘扬佛法,吾当日夜守护,令其魔障不侵,道业成就。”此处将“护法”具体化为对道场、僧团、正法弘传的保护,反映了信众对护法神灵“祛邪显正”的期待。

修行心要:精进持戒与观心

经典中关于修行的部分,强调“以戒为师,以定为基,以慧为导”,主张通过持戒(如五戒、十善)净化身心,通过禅定观照自心,最终破除无明。“修行之人,当先持戒,戒净则心定,心定则慧生,若能常念韦陀菩萨圣号,至诚恭敬,则心无妄念,魔障自消。”此处将持名念佛与修行次第结合,体现了民间信仰中“借护法神之力辅助自修”的思维。

伦理劝化:因果报应与行善积德

与佛教“因果观”一致,经典中大量篇幅阐述“善有善报,恶有恶报”的道理,劝诫信众孝亲尊师、布施助人、不杀生、不偷盗等,如经云:“孝养父母,敬奉师长,乃人伦根本;布施贫苦,救度众生,乃菩萨行愿,若有违逆父母、欺凌弱小,虽诵经咒,亦难获福。”这部分内容将佛教教义与传统伦理结合,具有道德教化的现实意义。

为更清晰呈现经典主题,以下表格梳理其常见内容模块及核心要义:

| 主题模块 | 简述 |

|---|---|

| 护法使命 | 韦陀菩萨受佛嘱托,守护道场、僧团、正法,护佑修行人免遭魔障,弘扬佛法流通。 |

| 修行准则 | 强调持戒(五戒、十善)、禅定观心、持名念佛,主张“戒定慧三学”并重,以破除无明。 |

| 因果伦理 | 阐述因果报应规律,劝孝亲尊师、布施助人、远离恶业,强调“善因善果,恶因恶果”。 |

| 祈福禳灾 | 信众通过诵经、持名、供养等方式,祈求韦陀菩萨加持,祛除病苦、消弭灾难、增长福慧。 |

《韦陀菩萨真经》的文化意义

尽管《韦陀菩萨真经》不属于佛教正典,但其流传反映了佛教中国化过程中“护法神灵信仰”与“民间伦理需求”的结合,它强化了韦陀菩萨作为“护法象征”的文化形象,使信众通过具体经典内容理解护法的意义;其劝善戒恶、因果教化的内容,与传统儒家伦理、民间道德观念相契合,起到了稳定社会、净化人心的积极作用,需注意的是,此类经典应被视为“民间信仰文献”,而非佛教教义的权威来源,信众在研习时需以佛教正典(如《金刚经》《法华经》《华严经》等)为根本,避免因过度执着于“神力护佑”而偏离“自修自度”的佛教核心精神。

相关问答FAQs

问题1:《韦陀菩萨真经》是否属于佛教正统经典?如何正确看待其地位?

解答:《韦陀菩萨真经》并非佛教正统经典,未被收录在汉传佛教《大藏经》、南传《巴利三藏》或藏传《丹珠尔》等正式经典体系中,佛教正典是佛陀亲说或其弟子、后学根据佛陀教义整理的教法,具有权威性和教义指导意义,而《韦陀菩萨真经》多为后人托韦陀菩萨之名撰写的民间信仰文献,内容虽融合了部分佛教思想,但掺杂了民间信仰的想象与需求,正确看待其地位,应将其视为“民间护法信仰的参考资料”,而非教义依据,信众在修行中,应以佛教正典为核心,树立“自修自度”的正信,理性对待此类经典,避免本末倒置。

问题2:持诵韦陀菩萨圣号或修持《韦陀菩萨真经》中的法门,需要注意什么?

解答:持诵韦陀菩萨圣号或修持相关法门时,需把握以下几点:第一,正信为本:佛教强调“佛法僧三宝”为皈依处,持名诵经的核心是“忆念护法、护持正法”,而非追求神通、福报等功利目的,第二,践行戒善:若希望获得护法加持,需先践行“诸恶莫作,众善奉行”的基本戒善,如持五戒、修十善,否则易陷入“形式化修行”的误区,第三,依止正法:若对教义有疑问,应依止具格僧人或正规佛学资料,以佛教正典(如《地藏经》《普门品》等)为指导,避免被非正信内容误导,第四,心诚则灵:诚心恭敬是修行的基础,但“灵”应理解为“通过修行内心清净、障碍减少”,而非外在的“求神办事”,需避免迷信与执着。