“看见佛菩萨就怕”是一种较为复杂的心理现象,可能涉及个体认知、情感体验、文化背景及个人经历等多重因素,这种“怕”并非单一情绪,可能包含敬畏、陌生焦虑、潜在恐惧或心理投射等成分,需要结合具体情境和个体差异来理解。

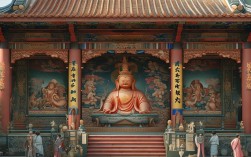

从心理层面看,敬畏感是常见诱因,佛菩萨在宗教文化中常被赋予“庄严”“慈悲”“智慧”的特质,其造像多面容肃穆、目光深邃,甚至部分造像(如怒目金刚、护法神)带有威严法相,这种“超越性”的形象容易引发个体对“神圣”的本能敬畏,而敬畏与恐惧在生理反应上(如心跳加速、手心出汗)有相似之处,导致部分人将敬畏体验解读为“怕”,尤其当个体自身对宗教教义了解有限,或处于紧张、疲惫状态时,这种反应可能更明显。

文化陌生感与认知偏差也可能导致恐惧,若个体成长环境中缺乏宗教文化熏陶,突然面对佛菩萨造像时,可能因“看不懂”而产生距离感,不了解佛像的手印(如禅定印、与愿印)象征意义,或对莲座、光背等宗教符号感到陌生,容易将“未知”与“危险”关联,从而引发焦虑,部分艺术作品或民间传说中对“神明惩罚”的夸张描述,可能强化个体对佛菩萨“严厉”的刻板印象,放大恐惧心理。

个人经历的影响同样不可忽视,童年时期若因宗教相关事件(如被长辈用“佛菩萨会看见”约束行为、在宗教场所受过惊吓)形成负面联想,可能形成条件反射式的恐惧,曾有孩子因在寺庙中摔倒,后被家人归咎于“冲撞了神明”,这种经历会潜意识中将“佛菩萨”与“恐惧”绑定,成年后即使理性上知道这是误解,但情绪记忆仍可能被触发,导致再次面对时产生紧张。

心理投射是另一深层原因,佛菩萨常被视为“全知全能”的存在,部分人会将自身的罪恶感、焦虑或未解决的内心冲突投射到佛菩萨形象上,担心被“看穿”或“评判”,有人曾做过违背道德的事,面对佛像时会觉得“佛菩萨在指责我”,这种自我谴责转化为对形象的恐惧,本质上,这种“怕”并非针对佛菩萨本身,而是对自身无法接纳部分的逃避。

从心理学角度区分“正常敬畏”与“病态恐惧”很重要,适度敬畏能让人保持谦逊,但若伴随明显回避行为(如拒绝进入寺庙、看到图像就 panic),或影响日常生活,则可能发展为特定恐怖症(如“宗教形象恐惧症”),需专业心理干预,以下是常见原因及表现的简要梳理:

| 可能原因 | 具体表现 | 常见情境 |

|---|---|---|

| 神圣敬畏感 | 心跳加快、屏息、感觉自身渺小 | 初次进入寺庙、看到庄严佛像时 |

| 文化陌生感 | 因符号不懂而紧张、联想“危险” | 接触陌生宗教造像、不了解宗教仪轨时 |

| 负面经历关联 | 看到图像时回忆起创伤事件、生理不适 | 儿时在宗教场所受惊、被用宗教威胁后 |

| 自我投射 | 担心被“评判”、内心愧疚转化为对形象的恐惧 | 自觉有“过错”、内心冲突强烈时 |

面对这种恐惧,首先可尝试“认知重构”:通过正规渠道了解佛菩萨形象的宗教内涵(如慈悲象征、智慧代表),减少因“未知”引发的误解,认识到“怒目金刚”是护法形象,旨在震慑邪见,而非对人惩罚,能缓解焦虑,逐步暴露疗法:从观看温和的佛菩萨图片、纪录片开始,逐步过渡到参观寺庙,在可控范围内接触,降低敏感度,若恐惧严重影响生活,需寻求心理咨询师帮助,通过系统脱敏、情绪聚焦等方法处理深层心理动因。

这种“怕”本质上是个体与神圣、未知、自我对话的过程,无需过度自责,理解其背后的心理机制,以开放、学习的心态面对,多数人能逐步缓解这种反应,最终感受到宗教文化中“慈悲”“安宁”的核心价值。

FAQs

Q:看见佛菩萨就怕是不是心理有问题?

A:不一定,偶尔因陌生、敬畏产生的紧张是正常心理反应,若仅限于特定场景且不影响生活,无需担忧,但若出现持续回避、伴随惊恐发作,或因此影响工作社交,则可能存在焦虑障碍或特定恐惧,建议寻求专业心理评估。

Q:如何缓解对佛菩萨形象的恐惧?

A:可从三方面入手:①知识补充:阅读正规佛教文化书籍,了解造像符号含义(如菩萨的慈悲相、金刚的护法意义),消除误解;②渐进接触:从低强度刺激开始(如看柔和的佛像图片、听佛教音乐),逐步适应后再参观寺庙;③心理调适:若恐惧源于自我投射,可通过自我对话或心理咨询梳理内心冲突,接纳自身的不完美,理解佛菩萨“慈悲包容”的核心教义。