准提菩萨作为佛教密宗中“七俱胝佛母”的代表,以其广大的慈悲与威德,被尊为能满众生善愿、消除业障、开启智慧的本尊,其法语凝聚了修行解脱的核心要义,既是持咒的指南,也是心性修行的钥匙,以下从核心咒语、修行要义、慈悲精神三方面,结合经典与实修,详细阐释准提菩萨法语的价值与实践。

核心咒语:法脉的载体与功德的显现

准提菩萨法语的核心是“准提陀罗尼”,又称“准提咒”,其全文为“唵折戾主准提娑婆诃”(不同传承略有音译差异,如“唨折唎主准提梭哈”),此咒被《准提陀罗尼经》誉为“总摄诸部陀罗尼心”,能含摄无量法门,成就一切善愿。

从字义解析,“唵”表归依佛宝,象征本觉的宇宙根本音;“折戾主”意为清净,指去除身口意三业垢障;“准提”译为“清净”或“明觉”,代表心性本具的光明;“娑婆诃”为成就圆满,寓意持咒功德皆得成就,咒语虽简,却涵盖“归依—清净—觉性—圆满”的修行次第,是连接凡夫与佛性的桥梁。

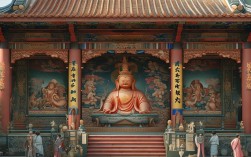

持咒时需注重“心口相应”:口诵咒音时,心观想准提菩萨相——面黄白色,身披轻衣,八臂或二臂,手持梵箧、宝珠、镜等法器,象征智慧、福德与觉悟,观想能摄心不散,咒语则成为转识成智的工具,经典中强调,每日持咒108遍(或更多),至心专注,能消除罪障,增长福慧,乃至成就悉地(修行成就)。

修行要义:从持咒到心性的转化

准提菩萨法语不仅强调持咒的仪轨,更注重心性的根本转化,其核心可概括为“三密相应”与“三轮体空”。

三密相应指身、口、意三业与佛菩萨的加持相应:身密(结印,如定印、施无畏印)、口密(诵咒)、意密(观想菩萨与咒义),三者并非机械叠加,而是通过专注的修行,让凡夫的“身口意”与佛菩萨的“身口意”合一,例如持咒时,口诵清净音,身如菩萨般端坐,意观心性光明,久之便能打破“我执”,显发本具佛性。

三轮体空则是更高层次的智慧:行持任何善法(持咒、布施、忍辱等)时,不执着“能行”(我)、“所行”(善法)、“所得”(果报),准提菩萨在法语中开示:“一切法如梦幻泡影,持咒亦复如是,若着相持咒,即成障道。”这提醒修行者,持咒是手段而非目的,真正的解脱在于破除对“相”的执着,回归心的清净。

法语强调“日常即道”:修行不限于蒲团之上,而是在行住坐卧中保持觉知,面对诱惑时,默念准提咒,观照“贪欲如浮云,本不生灭”;遭遇逆境时,以“嗔火能烧功德林”自警,修习慈悲,将咒语融入生活,便是“在生活中修行,在修行中生活”。

慈悲精神:普度众发的菩萨愿行

准提菩萨的法语始终贯穿着“无缘大慈,同体大悲”的精神,经中记载,菩萨曾发愿:“一切众生,若称我名,至心持咒,皆得远离诸恶,成就善愿。”这种慈悲不分亲疏、不计善恶,平等遍及一切众生,体现了菩萨“度尽众生方证菩提”的宏愿。

法语中特别强调“利他即自利”:修行者不仅要持咒自度,更应发心帮助他人,见人困苦时,以咒语加持(或默念咒音)回向,愿其离苦得乐;见人迷惑时,以智慧开示,引导其正信,这种“菩萨行”能打破“自我”的局限,让心量扩大,与菩萨的慈悲相应。

准提菩萨的慈悲还体现在“应机说法”的智慧:对治不同根机的众生,法语有不同的侧重,对贪重者,开示“布施能舍贪”;对嗔重者,教导“忍辱能消嗔”;对痴重者,强调“学习正见破愚痴”,这种“对症下药”的慈悲,让法语成为接引众生、契理契机的人生指南。

相关问答FAQs

Q1:准提菩萨法语是否需要特定传承才能修行?

A:准提法门虽强调“传承”,但核心在于“信心”与“恭敬”,传承的意义在于确保法脉清净,避免修行偏差,但若因机缘所限无法得传,亦可依《准提陀罗尼经》等经典,以至诚心持咒、观想,菩萨亦会应念加持,经典中明确:“至心持咒,不问在家出家,皆得成就。”关键在于“至诚”,而非形式上的传承。

Q2:持咒过程中杂念纷飞,如何保持专注?

A:杂念是修行中的正常现象,不必执着“消灭杂念”,而应学会“不跟随、不评判”,可采用“随息观”:持咒时,注意力随呼吸出入,杂念生起时,不压制、不追逐,轻轻将心拉回咒音;或“观想替代”:观想准提菩萨放光融入己身,或咒字如光明珠在心间旋转,以具体景象摄心,每日固定时间、地点持咒,养成习惯,能逐步提升专注力,修行贵在“恒心”,持续用功,杂念自会减少。