药王菩萨在佛教信仰体系中是医药与慈悲的象征,其信仰自印度传入中国后,与本土医学、道教文化相互融合,逐渐成为民间祈求健康祛病的重要精神寄托,而铜作为人类最早使用的金属之一,因其延展性好、耐腐蚀且易于铸造,自古以来便是宗教造像、礼器、日用器皿的重要材料,当药王菩萨信仰与元代铜器制作相遇,便在特定的历史背景下催生出兼具宗教内涵与艺术价值的物质遗存,成为观察元代宗教文化、冶金技术与民间信仰互动的重要载体。

药王菩萨信仰的渊源与流变

药王菩萨的形象与信仰主要源于佛教经典,但在长期传播中形成了多重内涵,在佛教经典中,“药王”并非单一指代,而是与医药相关的菩萨统称。《药师经》中的药师琉璃光如来(药师佛)是东方净琉璃世界的教主,立十二大愿,除众生病源,令身心安乐;《法华经·药王菩萨品》则记载了药上菩萨与药王菩萨(原名星宿光、电光明)兄弟,以施药、燃身供佛等行实践菩萨道,被尊为“药王”,二者常被民间并称为“药王”,信仰逐渐合流。

自汉末佛教传入中国,药王菩萨信仰便开始扎根,魏晋南北朝时期,因战乱频仍、疫病流行,医药需求迫切,药王信仰与本土医学结合,出现了以“医王”为名的崇拜对象,唐代名医孙思邈因医术高明、品德高尚,被民间尊为“药王”,其家乡陕西耀县建有药王山,供奉孙思邈塑像,使药王信仰从宗教神格进一步融入世俗生活,宋元时期,随着城市经济发展和市民阶层壮大,药王信仰进一步普及,寺庙、祠堂遍布全国,成为连接官方、士人与民间的重要信仰纽带。

元朝的社会背景与铜业发展

元代(1271-1368年)由蒙古族建立,疆域辽阔,东西方交通畅达,促进了手工业与商业的繁荣,在宗教政策上,元朝统治者对各种信仰采取兼容并蓄的态度,藏传佛教、汉传佛教、道教、伊斯兰教等均有发展,其中藏传佛教因受到皇室推崇,其艺术风格对汉地造像产生深远影响;而汉传佛教的民间信仰,如药王崇拜,则因社会需求持续兴盛。

铜业是元代重要的手工业部门,元代铜矿开采规模较大,主要产地有江西、云南、河北等地,其中云南“大理铜”因质地优良闻名,在冶炼技术上,元代继承宋金传统,并吸收波斯等地的先进经验,铜的纯度和产量均有提升,铜的用途广泛,除铸造货币(如“大元通宝”)外,大量用于制作宗教造像、法器、铜钟、日用器皿等,元代政府对铜的管控严格,民间私铸铜器需经官方许可,但宗教造像因受皇室和贵族庇护,制作规模仍相当可观。

在这样的背景下,药王菩萨信仰与铜材料结合,元代铜制药王菩萨造像应运而生,这些造像既是宗教信仰的物质载体,也是元代冶金技术与艺术审美的集中体现。

元代铜制药王菩萨造像的特征与文化内涵

元代铜制药王菩萨造像可分为“宗教造像”与“民间造像”两大类,前者多出自皇家或贵族供养,工艺精湛,风格受藏传佛教影响;后者则面向普通信众,造型相对简洁,更具世俗化特征。

形象与题材

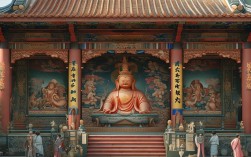

元代药王菩萨造像的形象融合了佛教经典与民间传说,常见的有两种类型:一是“佛装药王菩萨”,头戴五佛冠(象征五智),身披袈裟,结跏趺坐,双手结法印(多为定印与愿印),或手持药钵、宝塔,体现其作为佛教菩萨的庄严相;二是“居士装药王菩萨”,以孙思邈为原型,头戴幞头,身着文人袍服,手持药锄、药葫芦或医书,面容慈善,更贴近民间对“医王”的认知,部分造像旁还塑造药童、药叉等形象,或刻画制药、施药场景,强化“医药救世”的主题。

艺术风格与工艺

元代铜造像在风格上呈现出“汉藏融合”的特点,受藏传佛教“梵式”造像影响,部分药王菩萨像面部宽额、眉骨隆起、眼窝深陷,身躯挺拔,衣纹刻画简洁流畅,富有装饰性;而汉式造像则保留唐宋以来的圆润风格,面容丰满,衣纹写实,线条细腻,工艺上,元代普遍采用失蜡法铸造,造像细节清晰,如衣纹褶皱、发丝、法器纹饰等均精致入微;部分造像表面还采用鎏金、镶嵌(如银、宝石)等工艺,提升华贵感。

社会功能与分布

元代铜制药王菩萨造像的功能主要有三:一是宗教供养,通过造像表达对药王菩萨的虔诚,祈求祛病消灾、延年益寿;二是社会教化,以造像故事宣扬“医者仁心”的伦理观念,强化民间互助精神;三是艺术审美,体现元代工匠的冶金技艺与审美追求,从分布来看,这些造像多集中于北方地区(如元大都今北京、山西、河北)和南方经济发达地区(如江浙、四川),与元代佛教传播中心和铜业重地高度重合。

以下为元代铜制药王菩萨造像典型特征对比表:

| 类型 | 形象特征 | 工艺特点 | 主要分布地区 |

|---|---|---|---|

| 藏式风格造像 | 面部方阔,眉骨隆起,身躯挺拔,衣纹简洁 | 失蜡法铸造,鎏金,装饰性强 | 元大都、西藏、青海 |

| 汉式风格造像 | 面容圆润,衣纹写实,姿态端庄 | 失蜡法与范铸法结合,局部鎏金 | 江南、山西、河北 |

| 民间实用造像 | 体型小巧,手持药葫芦,造型简洁 | 素铜或简单鎏金,成本较低 | 城市市集、乡村药王庙 |

历史影响与遗存

元代铜制药王菩萨造像不仅是元代宗教艺术的重要组成部分,更是研究元代社会信仰、冶金技术、文化交流的实物史料,其“汉藏融合”的艺术风格,为明清时期佛教造像的发展奠定了基础;而民间造像的世俗化特征,则反映了元代市民文化的兴起。

元代铜制药王菩萨造像多有遗存,收藏于国内外各大博物馆,故宫博物院藏“元代铜鎏药王菩萨像”,头戴五佛冠,身披袈裟,左手持药钵,右手结施无畏印,面容慈悲,衣纹流畅,体现了藏式造像的庄严与汉式造像的细腻结合;四川博物院藏“元代铜铸孙思邈像”,则以文人形象出现,手持药锄,生动再现了民间对“药王”的认知,这些造像历经七百年风雨,至今仍散发着独特的艺术与信仰魅力。

相关问答FAQs

问题1:药王菩萨与药师佛是同一位神明吗?二者有何区别?

解答:药王菩萨与药师佛并非同一位神明,但二者在信仰内涵上密切相关,药师佛(全称“药师琉璃光如来”)是佛教东方净琉璃世界的教主,主司消灾延寿,其信仰核心在于通过药师佛的愿力,解除众生身体与心灵的疾病;而药王菩萨则源于《法华经》,原名“星宿光”,以燃身供佛、施药救苦著称,更强调“菩萨行”中“自我牺牲”与“利他”的精神,在民间信仰中,二者常被并称为“药王”,药师佛是佛,药王菩萨是菩萨,地位与经典依据有所不同。

问题2:如何鉴别元代铜制药王菩萨造像?有哪些关键特征?

解答:鉴别元代铜制药王菩萨造像可从“形象、工艺、材质、铭文”四方面入手:①形象:元代藏式造像面部方阔,肩宽腰直,衣纹多呈“U”形或“V”形褶皱;汉式造像面容丰满,衣纹写实,常带宋代遗风。②工艺:元代普遍采用失蜡法,造像细节清晰,接口处少范铸痕迹;部分造像底座内壁粗糙,可见垫片痕迹。③材质:元代铜器多为红铜(纯铜)或黄铜(铜锌合金),质地细腻,氧化后呈暗红色或青绿色,包浆自然。④铭文:部分造像底部刻有“大元国”“至正年款”等铭文,或藏文、梵文咒语,是断代的重要依据,元代造像尺寸多在10-50厘米之间,过大或过小的需警惕后世仿品。