在闽南金三角的漳州龙海,有一片浸润着千年佛风禅韵的土地,这里不仅有九龙江的滋养,更有高僧大德的身影熠熠生辉,本光法师便是其中一位值得铭记的佛教界前辈,他一生以“绍隆佛种、利乐有情”为己任,将修行弘法与济世利人紧密结合,在龙海乃至闽南地区的佛教史上留下了浓墨重彩的一笔。

本光法师,俗姓黄,名承慈,1912年出生于龙海市程溪镇一个普通的农家家庭,自幼性情温厚,聪颖过人,虽生长于乡野,却对生死之事常有深思,少年时期,因目睹世间疾苦与无常,萌生出家修行之志,1928年,年仅16的他礼漳州南山寺住持僧妙和尚为师,剃度出家,法名本光,此后,他依师参学,精研戒律,兼修禅净,每日晨钟暮鼓中精进不怠,不仅熟读《法华经》《楞严经》等大乘经典,更注重将佛法义理融入日常生活,以“诸恶莫作,众善奉行”为圭臬。

1935年,本光法师赴泉州开元寺受具足戒,后赴江苏镇江金山寺参学,亲近慈舟、圆瑛等高僧大德,在金山寺的三年,他深入参究禅法,体悟“心佛众生,三无差别”之旨,禅修功夫日益精进,期间,他不仅注重解悟,更强调实修,常以“农禅并重”自勉,除每日诵经坐禅外,还参与寺院劳作,体验“一日不作,一日不食”的禅门家风,这段参学经历,为他日后弘法奠定了坚实的理论基础与禅修实证。

抗日战争爆发后,本光法师返回闽南,驻锡龙海瑞竹岩寺,面对战乱中流离失所的百姓,他秉持“佛法在世间,不离世间觉”的理念,以寺院为基地,组织僧俗二众为难民施粥送衣、疗伤治病,彰显了佛教无缘大慈、同体大悲的精神,他常说:“佛法不仅是出世间的智慧,更是入世间的良方,唯有将慈悲落实在行动中,才能利益众生。”在弘法方面,他坚持讲经不辍,深入浅出地将深奥的佛法义理转化为通俗易懂的日常语言,引导信众在日常生活中修行,强调“工作就是修行,生活即是道场”。

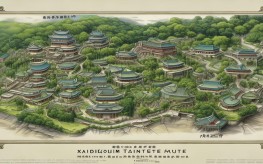

新中国成立后,本光法师积极响应政府号召,参与佛教界的各项建设事业,1953年,他当选为龙海县佛教协会首任会长,致力于团结佛教四众弟子,保护佛教文物,恢复佛教活动场所,在“文革”期间,尽管佛教事业遭受冲击,他仍以坚定的信念护持佛法,暗中保存经典,坚持早晚课诵,从未中断修行,改革开放后,本光法师迎来弘法事业的春天,他主持修复了龙海南山寺、瑞竹岩寺等多座古刹,使千年祖庭重光;创办佛经流通处,印行《阿弥陀经》《普门品》等经典,满足信众的宗教需求;他还重视人才培养,先后收授弟子数十人,教导他们“以戒为师,以法为依”,鼓励他们服务社会、利益众生。

本光法师的弘法思想,以“禅净双修、解行并重”为核心,他常教导弟子:“禅宗明心见性,净土仗佛愿力,二者相辅相成,皆能了生脱死。”他强调修行不能脱离生活,主张“在生活中觉悟,在觉悟中生活”,鼓励信众在家庭、工作中践行慈悲与智慧,他还特别重视慈善事业,认为“慈悲是佛法的根本”,晚年虽年事已高,仍亲自参与扶贫助学、救灾济困等活动,用实际行动诠释“人间佛教”的精神。

在龙海地区,本光法师的德行广为人知,人们亲切地称他为“本光老和尚”,他一生淡泊名利,简朴持戒,日常饮食粗茶淡饭,衣着朴素整洁,将毕生精力都奉献给了佛教事业与众生福祉,1995年,本光法师于龙海南山寺安详示寂,享年84岁,僧腊68载,圆寂当日,四众弟子数千人前来送别,无不感念他的慈悲教诲与无私奉献。

为更清晰展现本光法师的生平轨迹,特整理其大事记如下:

| 时间 | 主要事件 |

|---|---|

| 1912年 | 出生于龙海程溪镇,俗姓黄 |

| 1928年 | 礼漳州南山寺僧妙和尚出家,法名本光 |

| 1935年 | 赴泉州开元寺受具足戒,后参学江苏镇江金山寺 |

| 1938年 | 返回闽南,驻锡龙海瑞竹岩寺,开展弘法与慈善活动 |

| 1953年 | 当选龙海县佛教协会首任会长 |

| 1980年代 | 主持修复南山寺、瑞竹岩寺等古刹,创办佛经流通处,培养佛教人才 |

| 1995年 | 于龙海南山寺安详示寂 |

本光法师的一生,是修行弘法、慈悲济世的一生,他以坚定的信仰、深厚的学识、无私的奉献,为龙海地区的佛教发展与文化传承作出了重要贡献,他的精神如同九龙江的流水,滋养着这片土地上的信众,也激励着后学续佛慧命、荷担如来家业。

相关问答FAQs

Q1:本光法师与龙海南山寺有何渊源?

A1:本光法师与龙海南山寺有着深厚的渊源,他于1928年在南山寺礼僧妙和尚出家,正式开启僧伽生涯;晚年长期驻锡南山寺,主持修复寺院,恢复佛教活动;1995年亦在南山寺安详示寂,南山寺不仅是他出家的祖庭,更是他弘法利生的重要道场,他对南山寺的保护与发展倾注了大量心血,使这座千年古刹得以重光,成为闽南地区重要的佛教圣地。

Q2:本光法师的弘法思想有何特色?

A2:本光法师的弘法思想以“禅净双修、解行并重”为核心,具有鲜明的实践性与人间性,他强调禅宗的明心见性与净土的仗佛愿力相结合,认为二者皆是解脱之径;主张“在生活中修行,在修行中生活”,引导信众将佛法义理融入日常,在家庭与工作中践行慈悲与智慧;他注重“人间佛教”,积极投身慈善事业,以“慈悲济世”为修行的重要实践,体现了佛教“上报佛恩,下济众生”的根本精神。