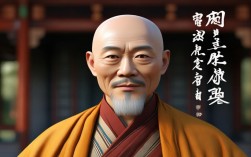

秋爽法师,当代佛教文化界以书法弘法的代表人物之一,其“字”不仅是笔墨的艺术呈现,更是佛学智慧与禅修心境的载体,法师名“秋爽”,“秋”取秋高气爽之澄明,“爽”寓心境通透之通达,而“字”于他而言,既是修行路上的观照,也是接引众生的津梁,他的字迹中,既有碑学的雄浑骨力,又有帖学的灵动气韵,更蕴含着“文字般若”的深邃意涵,形成了独具一格的“秋爽体”。

“字”载般若:佛学智慧的具象化

佛教讲“文字般若”,即通过文字符号指向超越文字的实相,秋爽法师的“字”,正是这种般若智慧的具象化表达,他常书写的《心经》《金刚经》偈语,并非简单的抄经,而是以笔墨为媒介,将经文中的“空”“无相”“无我”等义理,融入点画结构之中,他书写的“空”字,起笔如云卷云舒,中宫疏朗,末笔轻提若悬,既显“空”之无执,又含“空”能容物之妙;而“定”字则结构紧稳,竖画如磐石扎根,横画似静水无波,传递“外离相曰禅,内不乱曰定”的修行境界,法师认为,书法与佛理相通,皆需“心手双畅”——心不驰逐,手不妄动,正如《坛经》所言“于念念中,自见本性”,每一笔都是当下心性的流露,文字便成了从“有相”到“无相”的渡船。

“字”见禅心:书法艺术的修行化

秋爽法师的书法,是“以书入禅”的典范,他将书法视为禅修的“动中定”,在提按顿挫中观照心念,在黑白布局中体悟虚实,其用笔兼具“屋漏痕”的自然与“折钗股”的遒劲,如写“般若”二字,“般”字的撇捺如流水行云,不刻意而得自然之趣,喻“般若”如水,润物无声;“若”字的竖钩如古松挺立,含蓄内敛,显“真如”之不动摇,结字上,他主张“疏可走马,密不透风”,既取法欧阳询的险劲,又融入弘一法师的冲淡,形成“险中求稳、动中寓静”的独特风貌,他曾言:“写字如参禅,先求‘入乎其内’,沉心于笔墨技巧;再求‘出乎其外’,超越技法束缚,让心性自然流露。”这种“由技入道”的修行路径,使他的字不仅是艺术,更是心性的镜子——观其字,如见其人澄明通透、慈悲平和的禅者气象。

“字”弘正法:文字渡人的实践

秋爽法师深信“佛法在世间,不离世间觉”,他的“字”始终以“弘法利生”为旨归,多年来,他通过书法展览、公益讲座、线上平台等方式,以文字为桥梁,让佛法走进大众生活,他发起“写经疗心”公益活动,引导都市人在抄写经文的过程中静心减压,体会“一念一清净,一字一菩提”;其编写的《书法与禅修》一书,将书法技法与禅修心法结合,被誉为“艺术与心灵的双重修行指南”,法师的“字”不拘泥于佛经,亦常书“和”“善”“觉”等世俗箴言,用通俗的文字传递佛教的慈悲与智慧,他曾说:“文字是载体,心是根本,若能让一个人因我的字而静心一刻,因一句话而善念一生,便不负‘弘法’二字。”这种“以艺载道、以字渡人”的实践,使他的书法超越了艺术范畴,成为连接佛法与世俗、启迪心灵的重要力量。

秋爽法师“字”的多维解析

| 维度 | 具体内涵 | 举例说明 |

|---|---|---|

| 佛学内涵 | 以文字为般若载体,传递“空”“定”“慧”等义理,实现从有相到无相的超越 | “空”字结构疏朗,末笔轻提,显“空”之无执与包容;“定”字稳如磐石,喻心不动摇 |

| 书法艺术 | 融合碑帖之长,形成“险中求稳、动中寓静”的风格,兼具骨力与气韵 | “般若”二字,“般”如流水行云,“若”如古松挺立,体现自然与遒劲的统一 |

| 弘法实践 | 以书法为媒介,通过展览、公益、著述等方式,让佛法贴近生活,启迪心灵 | “写经疗心”活动引导抄经静心;《书法与禅修》结合技法与心法,普及修行智慧 |

| 文化影响 | 推动书法与禅修的融合,成为当代佛教文化“以艺弘法”的代表,影响大众审美与心灵 | 作品被多家博物馆收藏,相关书籍畅销,被誉为“心灵书法”的倡导者 |

相关问答FAQs

问:秋爽法师的书法与其他法师书法相比,独特性体现在哪里?

答:秋爽法师书法的独特性在于“三重融合”:一是“佛学与艺术”的深度融合,不仅将经文义理融入笔墨,更以书法本身诠释禅意,如“空”“定”等字的结构设计直指心性;二是“技法与心性”的融合,强调“心手双畅”,在严格的传统技法基础上,追求“从心所欲不逾矩”的自然境界,区别于单纯追求技法的书法;三是“出世与入世”的融合,既保持禅者的超脱心境,又通过“写经疗心”“世俗箴言”等贴近大众生活,让佛法更具普世性,而非局限于宗教范畴。

问:普通人若想通过秋爽法师的“字”感受佛法,可以从哪些角度入手?

答:可从“形、意、理”三个层面入手:一是“观形”,感受书法的笔墨之美,如用笔的“屋漏痕”“折钗股”,结字的“疏密有致”,体会书法中的节奏与韵律,培养专注力;二是“悟意”,通过字句内容(如《心经》“色即是空,空即是色”)结合书法意境(如“空”字的疏朗、“定”字的稳沉),联想文字背后的禅理;三是“修心”,尝试抄写法师的作品,在书写过程中放慢节奏,观照呼吸与心念,体验“以书入禅”的静心过程,将书法转化为日常修行的实践。