寂静法师阿难,在佛教历史中并非一位独立的法师,而是佛陀十大弟子之一的“阿难陀”的别称与尊称,这一称谓融合了“寂静”的修行境界与“阿难”的智慧特质,指向这位以“多闻第一”著称的尊者如何在闻思修中抵达内心的究竟寂静,成为连接佛陀教法与后世众生的关键桥梁,要理解“寂静法师阿难”,需从他的生平、修行特质、寂静智慧及其对现代的启示多维度展开。

阿难的生平:从王族到多闻第一的寂静行者

阿难陀(Ananda),意为“欢喜”,是佛陀的堂弟,斛饭王的次子,提婆达多的弟弟,自幼容貌端正,仪态非凡,二十岁时随佛陀出家,成为佛陀的常随弟子之一,他侍奉佛陀二十五年,是佛陀身边时间最长的弟子,以其超凡的记忆力和听闻能力著称,被誉为“多闻第一”,据《阿含经》记载,佛陀的四阿含经(《长阿含》《中阿含》《杂阿含》《增一阿含》)均由阿难诵出,成为佛教经典传承的核心纽带。

阿难的“寂静”并非与生俱来的超脱,初出家时,他更侧重于“多闻”——听闻、记忆佛陀的教法,但尚未完全证得“寂静”的智慧,他曾因贪恋佛陀的眷顾(如不愿离开佛陀身边)、对女众的分别心(如难陀陀罗的引诱),以及未能及时证得阿罗汉果而受到其他弟子的批评,正是这些经历,推动他从“多闻”走向“实修”,从外在的听闻转向内在的寂静,最终在佛陀涅槃后,通过结集经典完成了从“多闻者”到“寂静证悟者”的蜕变。

寂静的核心:从“多闻”到“实修”的智慧转化

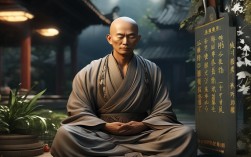

阿难的“寂静”,并非消极的沉默或逃避,而是通过闻思修抵达的“心无所住、境随心转”的澄明境界,这种寂静体现在三个层面:

闻法时的寂静:专注无散乱的“闻慧”

阿难以“多闻”闻名,但他的“闻”并非被动接收,而是以“寂静心”为根基,据《杂阿含经》记载,佛陀讲法时,阿难“心无散乱,如澄净水”,能准确捕捉法义的核心,甚至能从佛陀的微言大义中提炼出深远的智慧,这种“闻慧”的寂静,源于他对“法”的恭敬与专注——将外境的喧嚣转化为内心的澄明,让每一个音声都成为觉悟的助缘。

修行中的寂静:破除烦恼的“思慧”与“修慧”

阿难的寂静并非一蹴而就,他曾因未能及时证得阿罗汉果而陷入困惑,甚至向佛陀坦言:“我虽多闻,而未解脱。”佛陀开示他:“汝当精进修习,断除贪爱。”此后,阿难开始从“多闻”转向“实修”,通过观察无常、无我、苦的真理,破除对佛陀的依赖、对眷属的贪恋、对神通的执着,当他面对佛陀涅槃的痛苦时,通过“观诸行无常”的智慧,将外在的生灭转化为内心的寂静,最终在结集经典前证得阿罗汉果,完成从“听闻者”到“觉悟者”的跨越。

度化中的寂静:慈悲与智慧的统一

阿难的寂静并非冷漠,而是“慈悲为本,智慧为用”的体现,作为佛陀的侍者,他以温和的语言、耐心的态度帮助众生,如度化恶名昭著的央掘摩罗、安慰失去亲人的跋提夫人,他的寂静中蕴含着“无缘大慈,同体大悲”——不因众生的善恶而动摇,不因外境的变迁而扰动,以寂静的心承载慈悲的行动,成为“定慧等持”的典范。

阿难的寂静修行对现代的启示

在信息爆炸、焦虑蔓延的现代社会,阿难的“寂静”智慧提供了重要的精神资源。

以“多闻”为基石,构建内在秩序

现代人常被碎片化信息裹挟,内心散乱而焦虑,阿难的“多闻”提醒我们:真正的学习不是被动接收,而是以“寂静心”筛选、内化知识,让信息转化为智慧,正如阿难听闻佛法时“心无散乱”,现代人也需要通过专注阅读、深度思考,在信息洪流中建立内心的秩序。

以“实修”为核心,转化烦恼为寂静

阿难的修行历程表明,寂静不是逃避烦恼,而是直面烦恼、转化烦恼,现代人常因工作压力、人际关系而焦虑,阿难的“观无常”“破我执”告诉我们:烦恼的根源在于对“常”与“我”的执着,通过觉察呼吸、观照念头,将烦恼转化为修行的动力,最终抵达“烦恼即菩提”的寂静。

以“慈悲”为归宿,让寂静具有温度

阿难的寂静不是孤僻的独善,而是“慈悲利他”的积极行动,现代人常因过度关注自我而孤独,阿难的“无缘大慈”提醒我们:寂静的最高境界是“慈悲与智慧的统一”——在寂静中滋养内心,再以寂静的心温暖他人,让寂静成为连接自我与他人的桥梁。

阿难修行阶段与寂静境界对照表

| 修行阶段 | 关键事件 | 寂静体现 |

|---|---|---|

| 初随佛出家 | 听闻四谛法,记忆佛陀教义 | 闻法时专注无散乱,心如止水 |

| 多闻积累期 | 侍奉佛陀二十五年,诵持经典 | 外在喧嚣中保持内心的澄明 |

| 破除我执期 | 面对佛陀涅槃的痛苦,观诸行无常 | 从生灭中觉悟寂静,超越对佛陀的依赖 |

| 证得果位期 | 结集经典前证得阿罗汉果 | 烦恼尽断,心无所住,究竟寂静 |

相关问答FAQs

Q1:阿难作为“多闻第一”,为何早期未能证得阿罗汉果?他的“多闻”与“寂静”有何关系?

A1:阿难早期侧重于“多闻”(听闻、记忆佛法),但缺乏“实修”的转化,他的“多闻”更多是“闻慧”,而证得阿罗汉果需要“思慧”(思考法义)与“修慧”(实践法义)的配合,他曾因贪恋佛陀的眷顾、对女众的分别心而未能断除烦恼,后来,他通过“观无常”“破我执”的实修,将“闻慧”转化为“证慧”,最终抵达寂静,可见,“多闻”是寂静的基础,但寂静需通过实修才能完成——闻法是“输入”,实修是“消化”,寂静是“结果”。

Q2:现代人如何在生活中实践阿难的“寂静”智慧?有哪些具体方法?

A2:现代人可通过以下方法实践阿难的寂静智慧:

- 专注当下:每日安排10-15分钟静坐,观察呼吸,当念头散乱时,轻轻拉回当下,培养“闻法时的寂静心”;

- 观照烦恼:当焦虑、愤怒生起时,不压抑、不评判,而是观察“烦恼的生灭”(如“我现在感到焦虑,焦虑的身体感受是什么?”),通过“观无常”转化烦恼;

- 慈悲行动:在寂静中培养对他人的关怀,如每周做一件利他的小事(帮助他人、倾听他人),让寂静与慈悲结合,成为“有温度的寂静”。

这些方法的核心是“以戒为基,以定为体,以慧为用”,像阿难一样,从“多闻”到“实修”,最终抵达内心的究竟寂静。